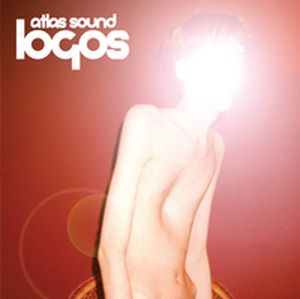

Comme son auteur Bradford Cox, Logos se dresse devant vous avec la candeur du miraculé qui fricota un temps avec la destinée du mort-né. Parce qu’en août 2008, dégoûté par le viol numérique qui venait de faire gicler toutes ses démos sur la toile omnisciente, le chanteur de Deerhunter décida de déserter pour de bon le chantier de son deuxième album solo sous l’alias Atlas Sound. C’était sans compter sur l’ambiance inspirante d’une tournée concomitante en compagnie des définitivement séminaux Animal Collective, qui chatouilla tant ses envies créatrices que le désir de remettre le pied à l’étrier fut impérieux. Comme le symbole de cette amitié revigorante, après The Light That Failed et An Orchid, deux titres d’acoustique amniotique qui ouvraient déjà le disque piraté il y a un an, c’est le morceau manigancé en compagnie de Panda Bear qui sonne l’élévation de Logos dans sa version éternelle. Avec son gimmick mutin chipé à What Am I Going To Do des garagistes vintage The Dovers, et ses arcanes aériens qui renvoient à High Places ou au Person Pitch de l’invité aux vocalises ailées, l’irrésistible comptine Walkabout convie l’auditeur à la flânerie dans des terres aussi peu identifiables qu’accortes. Une fois aluni là-haut, c’est pour chalouper au rythme d'un slow mortellement solaire que Criminals enlace l’esgourde et se gratte les cordes avec tant d’intensité viciée que le psychédélisme finit par saigner comme sur l’antique She Is Death de The Flaming Lips. Attic Lights prolonge la procession dans une douce intimité avant que le violon de Sasha Vine (Sian Alice Group) ne transcende une volte-face mélodique qui allume la lumière avec le même lustre que Gold Day de Sparklehorse. Outre leur statut commun de grande gigue infectée, l’analogie avec Mark Linkous sourd de plus belle sur Kid Klimax, quand le chant harassé et trafiqué de Bradford imprime un entrain maladif à une ritournelle affamée de sublime, envers et contre tout. Cox inocule son étrange science faite maison, où une électronique qui bruisse appose discrètement ses cliquetis sonores sur un tapis rythmique d’une redoutable précision minimale, créant une sorte de symphonie aquatique pour cabine en perdition. Ce même savoir-faire du beau bizarre électro-acoustique inscrit les odes traînées en eaux troubles My Halo et Washington School dans la lignée ambient du premier essai Let The Blind Lead Lead Those Who Can See But Cannot Feel (2008), ou des plages les plus calmes accostées par Microcastle (2008) de Deerhunter. À l’inverse, ce sont sur les tonitruants rivages défrichés par ce même groupe que déferlent les chansons Quick Canal et Logos. Frappée par des rafales de distorsion, la première envoie valdinguer les intonations suraiguës de Laetitia Sadier (Stereolab) contre les parois irréelles d’un tourbillon noisy de huit minutes (il y en avait douze sur les démos, et elles étaient instrumentales). Reproduit sans la puissance de feu des comparses, le swing pop de la seconde évoque quant à elle la récente désinhibition du quatuor aujourd’hui mis en sommeil. Et puis, au-delà des influences, au milieu du disque surgit Shelia. La gorge clairement déployée, les accords franchement délivrés, la mélodie magiquement suggestive, les paroles déchirantes (“We’ll die alone, together”)… Si l’artiste met une partie de son excentricité sonique en sourdine pendant trois minutes, c’est simplement le temps de phosphorer un classique instantané. Une composition qui trahit cet épanouissement ayant sorti Logos du trou, et qui délaisse les textes autobiographiques pour des phrases universelles sans se départir d’une grande puissance poignante. Comme si, lors d’une longue convalescence alitée, le premier album Let The Blind… avait servi à purger la mémoire des durs moments passés, quand son successeur organique Logos figure une sortie de lit apaisée, avec quelqu’un pour tenir la main. D’ailleurs, il y a cinq ou six ans, un soir d’été, Bradford Cox faillit fondre en larmes devant une peinture découverte par hasard. Elle représentait un enfant souffrant examiné par le toubib, main dans la main avec sa maman. L'artiste se décida à prendre un cliché de l’œuvre pour la mettre à son goût, mais sous l’effet du flash, l’expression du trop jeune patient disparut sous une couche de blancheur. Peut-être parce que l’émotion contenue dans l’image était tellement intense que même la mécanique inhumaine d’un appareil photo devait l’abstraire pour ne pas défaillir. L’idée plut à Bradford, qui fit du résultat la pochette de Let The Blind… Aujourd’hui, sur la devanture du successeur, le principe est le même : un malade au visage inaccessible. Sauf qu’il n’est plus question de transfert. Le rachitisme en évidence, le torse bombé à l’envers par la tare génétique, la blancheur maladive qui explose dans un halo de lumière… C’est Bradford Cox lui-même qui flingue le malaise en dégainant sans pudeur son corps déglingué. Comme s’il fallait bien ça pour parapher la mise à nu cathartique. Voilà, à force d’authenticité, et malgré sa vigueur souffreteuse, l’homme osseux est devenu une immense sentinelle. Prête à veiller de tout son long sur votre humanité. (magic)

Sur la pochette de Logos, son deuxième album solo, Bradford Cox pose à poil. Le spectacle est, visuellement, moralement, terrible. Les os saillant, la cage thoracique enfoncée, le cœur à portée de souffle, l’informe Cox a les chairs d’une maigreur d’agonisant. En avance mortuaire sur le reste du corps, masqué par un halo blanc, son visage a lui déjà disparu. Car la brindille informe va claquer, elle a même commencé à expirer dès la naissance : Cox souffre du Syndrome de Marfan, maladie génétique rare, 40 à 50 ans sans traitement médicamenteux pronostique Dr. Wikipedia. Ok, tout le monde sait ça. Quel rapport, alors, avec Logos ? Cox explique que Logos est moins personnel que le précédent Let the Blind Lead Those Who Can See but Cannot Feel, magnifique disque de chambre solitaire. Nous sommes persuadés, au contraire, de faire face à l’une des œuvres les plus intimes, les plus bouleversantes entendues depuis, disons, les albums de l’Animal Collective Panda Bear. Car Logos ressemble au premier testament d’un homme qui commence à préparer sa disparition, d’un type qui commence à habiter l’univers de son propre souvenir post-mortem, d’un condamné à mort qui donne une forme, en chansons vaporeuses, à son propre fantôme. Dès l’ouverture, The Light That Failed, ou sa suivante An Orchid, morceaux proches des titres les plus éthérés de Sung Tongs d’Animal Collective, on est plongé dans la lumière pourpre d’un ultime crépuscule, happé par l’outre-monde, exposé aux bruits du Styx, aux voix plaintives des esprits qui n’ont jamais réussi à le traverser. Quand Noah Lennox/Panda Bear vient enluminer l’extraordinaire Walkabout de ses harmonies épiphaniques, c’est pour y psalmodier un mantra obsédant, sentence philosophique simple et absolue gravée dans l’air pour les générations d’après. Quand l’album s’aventure sur les terrains plus pop ou plus structurés, sur le petit classique diamantaire Criminals, la magnifique et semi-électronique Logos, le kraut de la rugueuse et obsédante Quick Canal, chanté par Laetitia Sadier, c’est au travers d’un au-delà étrange et spectral que l’on entend Cox développer ses arabesques -comme si, déjà, il n’était plus là. Et quand l’Américain écrit une chanson d’amour, c’est la promesse d’une alliance à la mort plus qu’à la vie –« Sheila, nous mourrons ensemble et nous enterrerons l’un l’autre, car personne ne veut mourir seul » chante-t-il ainsi sur Sheila, effrayante de beauté. (inrocks)