Ils arrivent par centaines. Par milliers.

Ils fuient leur pays natal, la pauvreté, la guerre, l’oppression.

Ils débarquent là, attirés par le mythe des pays riches, la légende de la liberté.

Ils viennent avec leurs langues, leurs religions, leur culture.

Ils viennent là pour nous voler nos terres. Nous voler notre travail. Nous voler nos richesses.

Regardez-les, ces pouilleux. Des criminels. Des anarchistes.

La seule chose qu’ils savent faire, c’est leurs gosses, qu’ils abandonnent après sur les routes ou qu’ils envoient mendier.

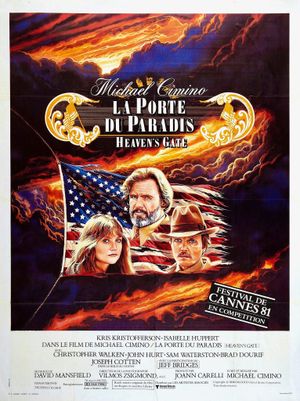

Que les États-Unis ne soient pas le pays où règne la plus grande justice sociale, ce n'est pas une nouveauté. Mais représenter cela dans un western, LE genre consacré à la légende de l'Ouest et au mythe des pionniers, c'est déjà plus culotté. Un culot qui ne passera pas, on le sait : campagne de presse haineuse, version courte désastreuse, catastrophe commerciale. L'ère Reagan n'est pas prête à accepter cette image honteuse de la fondation de l'Amérique.

D'autant plus que ce portrait de l'Ouest offre de sérieuses similitudes avec l'Amérique de ce début des années 80. Pauvreté, chômage de masse, banques qui s'effondrent, violences en tout genre.

C'est bien de cela qu'il s'agit : à l'encontre de l'image glorieuse d'une terre de liberté et d'un rêve américain où la réussite est offerte à tous, La Porte du Paradis nous montre un pays dont la direction est assurée par une seule élite, une classe hermétiquement fermée où les émigrants n'auront jamais accès. On va tout faire pour : des universités qui forment cette élite, la plupart du temps sur filiation ; cooptation et népotisme ; lois qui protègent les seuls gros propriétaires, etc.

Et s'il le faut, on élimine ceux qui se trouvent là où ils ne devraient pas être. Ceux qui ne doivent surtout pas passer par La Porte du Paradis, qui doivent absolument rester à l'extérieur, à l'Est d’Éden. « ça devient dangereux d'être pauvre, par ici ».

Et s'il est inconcevable de faire entrer les pouilleux dans l'élite, il paraît tout aussi inacceptable de sortir de cette élite lorsque l'on a l'honneur d'en faire partie. Ça, c'est le crime de James Averill (Kris Kristofferson). L'accusation est lancée par Frank Canton (Sam Waterston) : Averill est un traître à sa classe.

Mais attention, il ne faut pas cependant en faire un héros défenseur de la veuve et l'orphelin. Il est plus complexe que cela. « Je ne te connais pas. Personne ne te connais », lui dira Ella (Isabelle Huppert). Taiseux, contemplatif, retiré. Il ne cautionne pas les crimes organisés par les riches propriétaires avec l'appui du gouvernement, mais il ne court pas non plus à la défense des pauvres. C'est avant tout un solitaire. Les scènes où on le voit seul sont très nombreuses, que ce soit dans le train (alors que les émigrants s'entassent sur le toit, preuve tangible de cette différence de classe matérialisée par des frontières physiques), dans les grandes plaines, etc. Rejeté par les riches et ne faisant pas partie des pauvres, il garde un aspect énigmatique et désabusé.

Cette ambiguïté sociale de James Averill correspond aussi à l'ambiguïté de son engagement : il est certes révolté par les injustices, mais il semble céder facilement à la procrastination.

Ambiguïté que l'on retrouve chez l'autre grand personnage du film, Nate (Christopher Walken), que l'on découvre en train d'assassiner un émigrant avant de se sentir plus intimement concerné par tout ce qui arrive.

Lors de la scène d'introduction, à Harvard, on sent un fossé qui se creuse entre les générations, entre les vieux (parmi lesquels Joseph Cotten, le grand compagnon d'Orson Welles, dont ce sera ici un des derniers rôles) et ces jeunes chiens fous, William Irvine en tête (John Hurt). Ce fossé se retrouve dans le film. Sous certains aspects, La Porte du Paradis respecte parfaitement le cinéma classique. C'est une de ces immenses épopées historiques qui font alterner passages grandioses et scènes intimes (toutes les deux aussi parfaitement maîtrisées l'une que l'autre). Casting glorieux, nombreux figurants, décors splendides, reconstitution soignée au détail près, Cimino offre un film superbe.

Mais un film novateur également. Cette ambiguïté des personnages principaux en fait partie, rendant impossible le sacro-saint classement entre bons et méchants. L'attaque frontale contre tout un système politique également. Mais c'est surtout par son incroyable liberté de mouvement que la caméra de Cimino épate.

La Porte du Paradis se définit vite comme un film du mouvement. Dès la scène d'introduction, Averill court pour rejoindre un défilé, puis il y a cette splendide scène du Beau Danube Bleu. La caméra virevolte, bouge dans tous les sens. Il y a une énergie folle là-dedans. Une énergie que l'on va retrouver jusqu'à la fin, jusqu'à ce combat final dantesque qui donne une magnifique image du chaos de la guerre.

Une énergie qui alterne toujours avec des moments de grâce ou de mélancolie. En plein Wyoming, sous une gigantesque tente baptisée La Porte du Paradis, deux danses se succèdent. Lors de la première, une foule, en patins à roulettes, fait ce qu'elle peut pour tenir debout et la caméra tourne dans tous les sens. La seconde ne se déroule qu'entre James et Ella, seuls, et donne une des scènes les plus émouvantes du film.

Constamment, La Porte du Paradis navigue entre ces deux sentiments, entre l'énergie folle et l'émotion. Cette énergie, d'un certain côté, redonne de l'espoir. Le titre du film n'est peut-être pas aussi ironique que ce que l'on pourrait penser de prime abord. Je reste convaincu que Cimino ne cherche pas à dresser un portrait totalement désespéré de la situation. Il filme son pays avec un amour évident. A la splendeur des paysages s'ajoute une description de cette foule qui vient enrichir le pays. Après tout, ces émigrants, dont beaucoup semblent venir d'Europe de l'Est, ne sont-ils pas les grands-parents des personnages de Voyage au bout de l'enfer ?

Sous cet aspect, Averill, avec sa barbe, ressemble un peu à un prophète d'autrefois, un Moïse ou, mieux encore, un Josué menant son peuple sur la Terre Promise. Attention, le cinéaste ne tombe dans le piège qui ferait des émigrants d'innocentes victimes. Oui, il y a des voleurs dans le groupe. Mais il y a de la force de travail et de la bonne volonté.

Cimino a de l'espoir pour son pays, ce qui rend encore plus monstrueux le cynisme de ses dirigeants.

Mais il y a deux problèmes. D’abord, cette énergie n’est pas canalisée et s’enfonce généralement dans le chaos. Que Cimino filme de la même façon les danses et la guerre est une preuve suffisante. Lors de certaines scènes, on a du mal à savoir si on s’amuse ou si on combat (voir, par exemple, dans l’introduction, ce passage où Averill monte à l’arbre).

Et puis la Porte du Paradis, c'est un film sur le mouvement interrompu. On bouge, on court, on danse, on chevauche, mais tout cela s'arrête. Le James Averill qui court à travers Harvard au début se retrouve quasi-momifié sur un bateau immobile. Les ambitions s'arrêtent. On s’accommode de la situation. L'argent fait fermer les yeux.

Cadrage au cordeau, interprétation géniale, photographie splendide, on pourrait tenir longtemps un registre des qualités du film. Il faut absolument mentionner la musique, qui décline quelques thèmes avec mélancolie et apporte énormément à l'ensemble.

A la fois classique et novateur, épique et intime, entraînant et mélancolique, La Porte du Paradis dresse une vision terrible des pionniers américains tout en faisant un film unique.