Œuvre colorée, éprouvante, radicale, Cris et Chuchotement est autant un aboutissement qu’un requiem pour Bergman. Par ce film, il fait ses adieux au cinéma, puisque ses œuvres suivantes seront toutes télévisuelles, et son grand succès compense avec peine l’immense difficulté qu’il a eu à le financer ; mais l’écriture elle-même va lui permettre de tourner bien des pages.

Film de femmes, Cris et chuchotement retrouve Harriet Anderson, l’adolescente solaire et libertaire de Monika, en moribonde encombrante dans les murs compassés d’une demeure aristocratique : le grand écart est consommé. Le temps fait son affaire, et la possible maturité des personnages passe surtout par un accès à une richesse ou un statut qui, ironiquement, ne donneront jamais accès à une quelconque sagesse émotionnelle.

Cris et Chuchotements est un film d’une grande cruauté ; devant le regard du misanthrope Bergman, cela n’a rien d’étonnant : les couples sont toujours le théâtre de déchirures infinies, et le miroir l’occasion d’arracher son masque social à l’autre, à la fois désiré et haï. Mais ici, Bergman pousse le curseur plus loin, incarnant dans les chairs ce qui se limitait souvent à la psychologie ou au symbole dans les films précédents. Aux cauchemars de L’heure du loup ou la guerre sans nom de La Honte, il substitue des corps en souffrance : celui de l’agonisante, celui d’une épouse qui se mutile le sexe face à son mari, éclaboussant de sang les transitions des séquences par des fondus au rouge d’un expressionnisme inédit.

Huis-clos étouffant, le récit joue de la densité et de la concentration. Le tic-tac des horloges, les râles de la malade habillent l’espace d’angoisse et d’oppression. Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que la mort de la sœur soit l’occasion d’un recueillement et d’un soutien, Bergman insiste une nouvelle fois sur l’immuable égocentrisme des névroses humaines Les hommes, relégués aux bordures, n’interviennent que pour manifester leur impuissance, au sommet de laquelle on trouvera le sermon du prêtre lors de l’enterrement, suppliant la délivrée de plaider leur cause auprès d’un Dieu qui n’est que silence et cruauté. Les deux sœurs se déchirent comme le faisaient déjà celles du Silence, qui annonçait bien des motifs ici présents : la maladie, la rivalité, l’espace du confinement.

Une seule figure surgit, celle de la servante : grasse, dépossédée de ce langage que les autres utilisent avec perfidie et amertume, elle est le corps de l’empathie et du réconfort, pietà d’un tableau sublime qui la voit bercer la souffrante. Mais elle ne sera une salvation que pour l’image, et pour le spectateur : les personnages la congédient, voyant comme un camouflet sa capacité innée à écouter l’autre.

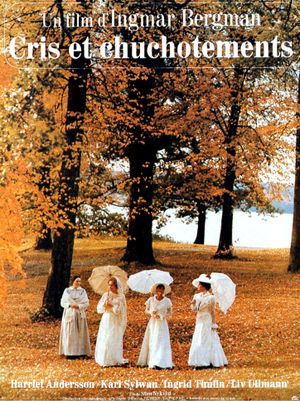

Le cadre restera donc figé, et l’émotion passera avant tout par l’épouvante face à un spectre cherchant le repos que la mort elle-même semble ne pas pouvoir offrir. La beauté qui reste, c’est celle d’un cliché nostalgique : un jardin, dans un passé ensoleillé, les sœurs en harmonie : un mensonge, probablement, mais un relais indispensable pour pouvoir supporter la vie, et le fait que, aussi atroce soit-elle, elle doive un jour s’achever.