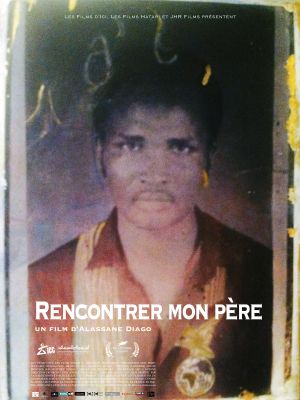

Né en 1985 dans un village peul au nord-est du Sénégal, Alassane Diago a une dizaine d’années lorsque son père, chassé par une grande sécheresse, décide de fuir vers l’un des pays d’Afrique considérés comme plus riches, en l’occurrence le Gabon. L’enfant partagera avec sa sœur l’attente de ce père héroïque, parti gagner au loin de quoi vivre, et tous deux grandiront sous la protection de leur mère seule. Quelque vingt ans plus tard, sans aucune nouvelle de ce père évanoui, l’enfant est devenu cinéaste, et a déjà réalisé, en 2010, un documentaire, « Les Larmes de l’émigration », questionnant sa mère sur cette blessure familiale. À présent, le titre annonce clairement le projet : las d’attendre une venue de plus en plus improbable, le fils, qui a maintenant atteint l’âge qu’avait son père lors de son départ, deviendra à son tour l’élément mobile et franchira lui-même les kilomètres qui le séparent de l’homme inaccessible...

En quelques très beaux plans fixes sur la mère, le film s’ouvre avant le grand voyage, pour évoquer une fois encore le disparu, recueillir quelques informations précieuses sur la famille qui lui reste, tenter d’entrouvrir la coque maternelle, refermée avec autant de pudeur que de détermination sur sa blessure de femme. La caméra, d’emblée méditative, ne bouscule rien : ni le temps, ni la fragile silhouette, déjà vieillie, qui se tasse en tailleur sur le sol, ni le mouvement rêveur des rideaux soulevés par un vent constant... Mais avant d’entreprendre des études de cinéma, Alassane Diago avait suivi un cursus de philosophie et sa conduite des échanges en garde la marque : en dépit de tout le respect qui est dû à une mère, l’enfant grandi questionne la sienne sur ce qui a trait aux choix paternels, l’empêche de s’abriter dans la conviction que le père n’a pas élu délibérément l’exil, lui interdit de se persuader que Dieu décide de tout et que l’homme ne pourrait que subir, privé de tout libre-arbitre...

Une fois le père rejoint, après une ellipse sur le voyage puis un premier temps d’approche prudente le présentant, à distance respectueuse, en train de s’occuper de ses bêtes, la même traque s’instaure par le dialogue, traque mêlant la quête d’aveux sur le plan individuel, personnel (aveux d’une faute, d’un abandon, d’un choix effectif...), et une réflexion plus spéculative sur ce qu’est le souci d’autrui (comparaison savoureuse avec le soin apporté aux chèvres...), le respect de l’Islam et le devoir d’un père et époux au sein de cette religion... Les plans sur le père, triturant son chapelet ou jouant à accoupler en différentes poses ses deux téléphones portables, offrent un contrepoint non dénué d’humour à ceux qui montraient la mère, repliée sur elle-même et sur une manipulation obstinée des franges de son châle, visant à en démêler les nœuds ; mais quels nœuds, quel inextricable...?

Avec une grande sensibilité, Alassane Diago, muni de son équipement cinématographique si léger, sait faire parler les choses tout autant que les gens ; peut-être même plus encore, puisque celles-ci, à partir du moment où elles sont saisies par l’objectif, ne peuvent refuser de parler ni de tenir le langage que leur prête le réalisateur... Ainsi cette pluie torrentielle qui, même après un ultime entretien important avec le père, orchestre leur séparation, puis tout le générique qui referme ce long-métrage, pur de toute musique extradiégétique.

Un film intense et exigeant, même et surtout lorsqu’il laisse à la parole le temps de se former. Un film africain aristocratiquement dégagé de tout le folklore attaché à ces pays colorés. Un documentaire autobiographique qui, comme le veut le genre, à travers une histoire éminemment singulière et personnelle, touche à l’universel ; mais pas seulement l’universel des personnes ; aussi, et c’est plus marquant, l’universel des places et des rôles : fils, père, femme, mère, sœur, enfant, bête...