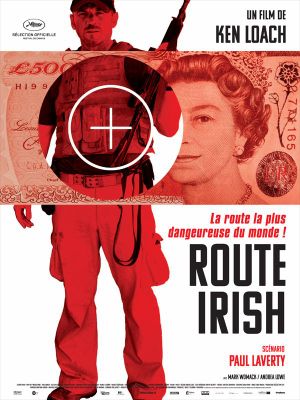

Route Irish par Le Blog Du Cinéma

On n’a encore jamais eu à douter de la sincérité de l’indignation exprimée par Ken Loach dans son œuvre, face aux manifestations des luttes de classes au Royaume-Uni, contemporaines ou écrites dans l’histoire. Mais il faut reconnaître que son inspiration pour les exprimer en film, notamment en fiction, n’est pas des plus égales, surtout dans les moments où l’objectif de formuler un message s’impose chez lui au détriment de la nécessité de donner chair à ses sujets au-delà des évidences, d’en capter les facettes, les doubles tranchants, les pistes à ouvrir. Son nouveau film, Route Irish, témoigne à son corps défendant de la fragilité de ce parti pris.

À l’inverse de la promptitude de l’industrie d’exploitation hollywoodienne, Loach et son désormais fidèle scénariste Paul Laverty ont pris leur temps pour se pencher sur un des méfaits de l’impérialisme occidental qui ont fait le plus scandale ces dernières années : la guerre d’Irak, en l’occurrence son versant économique, par la privatisation dont elle a été l’objet. Le héros Fergus, un ancien para, voit revenir au pays la dépouille de son meilleur ami Frankie, tombé dans une embuscade sur la fameuse « Route Irish », la route la plus dangereuse de Bagdad, reliant la zone internationale à l’aéroport. Comme cul et chemise, les deux hommes ont même été un temps partenaires dans le business très lucratif des « compagnies privées de sécurité » – l’euphémisme en vigueur pour les compagnies de mercenaires – telles que Blackwater ou DynCorp, mais Frankie, lui, n’en est pas sorti. Rassemblant ses souvenirs et tentant de combler les trous en interrogeant çà et là, Fergus n’est pas long à soupçonner du bidonnage dans la version officielle de la mort de son ami, et sa quête obsessionnelle de vérité l’amène peu à peu à se retourner, violemment, contre le système de capitalisation de la guerre dont il fut l’exécutant.

Tout comme les ressorts du drame de fiction solidement documenté sont utilisés pour se connecter à une réalité bien actuelle, c’est par ricochet que Loach et Laverty visent un récit et une réflexion à l’ampleur globale, partant d’une perspective résolument britannique (le point de vue ne quitte jamais Liverpool) pour capter par webcams, vidéos YouTube et images satellite interposées l’éparpillement de la question qu’il traite loin des frontières du spectateur auquel il s’adresse. Ces choix narratifs pourraient étoffer le film. Or on constate qu’ils y échouent, ne quittant jamais un état d’aimable convention au mieux (l’usage du drame et du polar), au pire de gadget à la mode (les vidéos). C’est la faute du cahier des charges encombrant de Route Irish, qui tombe dans ce travers menaçant régulièrement les films de Loach : celui de se limiter à un film à message, un film à thèse, imposant un slogan comme finalité de toute sa composition, se mettant ainsi des œillères sur le degré de complexité de son sujet.

Les films ainsi conçus comme des tracts s’exposent tous, d’une manière générale, à une telle menace. Ils ne peuvent s’en sortir qu’en creusant leur matière au-delà du premier degré, soit par des finesses de scénario permettant de filmer des scènes propres à étoffer le propos (ce que Loach est capable de faire dans ses meilleurs films), soit – plus remarquable encore – en amenant à s’interroger sur l’image même censée représenter ce propos. Route Irish, malheureusement, ne cherche ni n’atteint une telle hauteur de vue. L’intégralité de ses choix de scénario et de mise en scène ne vise qu’à reconstituer, illustrer la littéralité de cette thèse pas vraiment révolutionnaire : les « libérateurs » de l’Irak y ont commis des crimes, confiant le sale boulot à des suppôts du capitalisme aveugle. Et drames personnels, intervenants secondaires (tel Harim, né en Irak et prétexte à peine déguisé à la facilité du prêchi-prêcha sur cette mauvaise guerre) et signes extérieurs de modernité de se trouver pris en otages de ce programme, sommés de rassembler les bribes du slogan, quitte à y sacrifier toute vie propre, toute possibilité d’y exprimer autre chose, d’autres histoires, d’autres degrés du sujet.

Ainsi, tout ce qui tourne autour du mal-être de Fergus, rongé par le stress post-traumatique, le remords et le deuil avant de sombrer finalement dans une furie vengeresse et irraisonnée, s’avère aussi mécaniquement articulé qu’une béquille de la thèse de Loach et Laverty. L’attachement de Fergus à son ami Frankie est posé comme tel qu’il n’hésite pas, au début du film, à profaner le cercueil de ce dernier pour constater l’état de sa dépouille. Un tel geste, à partir de ce moment, pose irrévocablement le personnage comme borderline ; or cela restera jusqu’à la fin sa seule caractéristique, manifeste ou souterraine, scellant par avance son destin par écrit, mais sans que le film ne s’intéresse véritablement à cet état mental en tant que tel (sinon par des symptômes peu convaincants, mollement mis en scène, comme la tentation du tireur fou ou la frénésie pendant une séance de waterboarding), autrement qu’en tant que moteur du personnage sur le chemin de son enquête, puis de sa vengeance et de son autodestruction.

Car ce sont les auteurs du film qui ont décidé arbitrairement d’arriver à la formulation de leur thèse par le truchement de l’amitié sans limites éprouvée par un soldat meurtri, sans prendre la peine de s’intéresser réellement à cette matière additionnelle, la laissant à l’état d’expédient artificiel. Même la question sous-jacente d’éventuels sentiments homosexuels de Fergus est formulée puis balayée en coup de vent, comme si on ne voulait pas que son évidence vienne polluer le discours clair et net escompté. L’irruption, dans la dernière partie, de scènes de violence dignes d’un vigilante movie des années 70-80 n’est guère plus convaincante, confirmant le personnage du vengeur dans son état de figure manipulée par le scénario jusque dans ses artifices, mais surtout résonnant comme une manière bâclée de Loach de conclure son petit réquisitoire en faisant encore quelques concessions à la fiction. Lui qui espérait visiblement donner une chair cinématographique à ses intentions dénonciatrices ne se montre ici capable que de produire exactement le contraire.

---

Auteur : Wesley