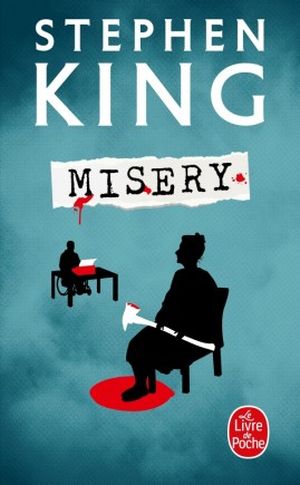

Prototype du fan-fanatique par excellence, Misery est la raison d’être de l’attirance des vedettes et des superstars envers les imperméables beiges, les feutres géants et les lunettes de soleil en plein brouillard. La formule incognito par excellence qui sépare la simple séance d’autographe d’un numéro involontaire de mutilation s’étendant sur quatre saisons.

Fidèle à sa prose bon vin et à sa minutieuse mise en cadre, Stephen King met en scène son pire cauchemar : celui de tomber nez à nez avec un.e admirateur.trice un peu trop insistant.e affublé.e de quelques araignées au plafond. On ne s’ennuie définitivement pas avec l’écrivain Paul Sheldon, dont la souffrance au bas du corps suite à un accident endiablé nous est transmise avec le plus grand soin. Sur ce coup, l’auteur derrière The Shining – dont le fameux Overlook Hotel nous surprend par ailleurs avec un joli caméo surprise – retranscrit à l’évidence une peur qui lui semble bien réelle.

Dommage que le roman finisse par se retrouver prisonnier des chaînes du radotage. Aussi prolifique soit-il, Stephen King a tendance à trop se répéter. Même du haut de ses quelque trois cents pages, Misery s’essouffle un peu, beaucoup, tendrement à trop cogiter sur les mêmes ruminements concernant Misery Chastain, la création à l’eau-de-rose de Paul pour femmes au foyer. Celle dont sa psychopathe d’infirmière, Annie Wilkes, est éperdument amoureuse. Annie qui, du reste, hérite d’un impitoyable rôle de geôlière aussi menaçant que grotesque. Et représente ce qui se cache de pire dans l’esprit de Sheldon. Comme le sourire narquois et édenté d’une machine à écrire l’incitant à continuer malgré lui le récit d’une saga qu’il ne cesse de vouloir tuer.

https://lacritiquedumoment.wordpress.com/2022/10/20/misery/