À l’occasion de la sortie très attendue de F1, porté par Brad Pitt et produit par la légende Lewis Hamilton, c’est le moment idéal pour replonger dans les meilleurs films consacrés au sport automobile. Courses endiablées, rivalités mythiques, portraits de pilotes intrépides : le cinéma n’a jamais cessé de capturer la vitesse et le frisson de la compétition. Des circuits mythiques aux drames humains, ces films traduisent la passion brute qui anime les moteurs comme les hommes. Que vous soyez fan de Formule 1 ou simple amateur de sensations fortes, cette sélection vous embarque pied au plancher. Attachez vos ceintures, ça décoiffe.

JOURS DE TONNERRE (1990) de Tony Scott

Après le triomphe de Top Gun, Tom Cruise et les producteurs Simpson-Bruckheimer cherchent à réitérer le succès avec Jours de tonnerre, transposant la même recette dans l’univers du stock-car. Mais le tournage chaotique, un scénario inachevé et des tensions permanentes entre les acteurs sabotent le projet. Le film peine à convaincre critique et public, malgré des séquences de course réussies. Un semi-échec au box-office qui scelle la fin de la collaboration entre Paramount et le duo de producteurs. Malgré tout, Jours de tonnerre a fini par trouver une seconde vie grâce à la vidéo et à la nostalgie, devenant culte pour certains amateurs du genre.

GRAN TURISMO (2023) de Neill Blomkamp

Contre toute attente, Gran Turismo s’impose comme une adaptation réussie du jeu vidéo, en misant d’abord sur la construction émotionnelle de son héros avant de dévoiler tout son potentiel visuel. Le film gagne en intensité course après course, jusqu’à un climax très maîtrisé lors des 24 Heures du Mans. Neill Blomkamp parvient à traduire à l’écran la logique du gameplay, entre répétition, apprentissage et immersion sensorielle. Loin des rivalités classiques, le film préfère explorer le combat intérieur du pilote face à lui-même. En dépit de quelques défauts d’écriture et des placements de produits trop visibles, Gran Turismo trouve un bel équilibre entre cinéma et simulation vidéoludique.

SPEED RACER (2008) de Lilly Wachowski et Lana Wachowski

Avec Speed Racer, les Wachowski livrent un délire visuel psychédélique, totalement absorbé par l’ivresse de la course et le numérique. Adaptation fidèle d’un anime méconnu, le film empile les courses folles dans un univers manichéen et ultra coloré. Son intérêt principal réside dans la démesure créative de ses auteurs, qui repoussent toutes les limites formelles avec un mélange d’anime et de jeu vidéo. Ici, la surenchère graphique impressionne, pour faire de Speed Racer un ovni pop unique en son genre, aussi fascinant que déroutant.

LA COURSE À LA MORT DE L'AN 2000 (1975) de Paul Bartel

Tourné à toute allure pour devancer Rollerball, La Course à la mort de l’an 2000 mêle satire politique et violence grotesque dans un style aussi culte qu’efficace. Roger Corman orchestre le projet avec un budget dérisoire, confiant la réalisation à Paul Bartel et le rôle principal à David Carradine, aux côtés d’un jeune Sylvester Stallone. Malgré un montage remanié pour accentuer l’action au détriment de l’ironie, le film reste un concentré jubilatoire de critique médiatique, de trash cartoon et de dystopie absurde. Les références vont de Tex Avery à Kubrick, dans un monde où l’État sacrifie ses citoyens pour le spectacle.

CARS (2006) de John Lasseter et Joe Ranft

Souvent considéré à tort comme un divertissement purement enfantin, Cars dissimule une critique lucide de l’individualisme et de l’effacement de l’Amérique rurale. À travers Radiator Springs et la symbolique de la route 66, Pixar interroge l’oubli des valeurs communautaires face à l’obsession de vitesse et de performance. Le film oppose contemplation et émotion à l’agitation des blockbusters, plaçant l’humain au cœur d’un univers pourtant peuplé de voitures. John Lasseter y dépeint un pays en perte de repères, nostalgique de ses racines, tout en offrant un espoir fragile. Redécouvert avec le temps, Cars s’impose comme une œuvre subtilement politique sous ses airs de produit grand public.

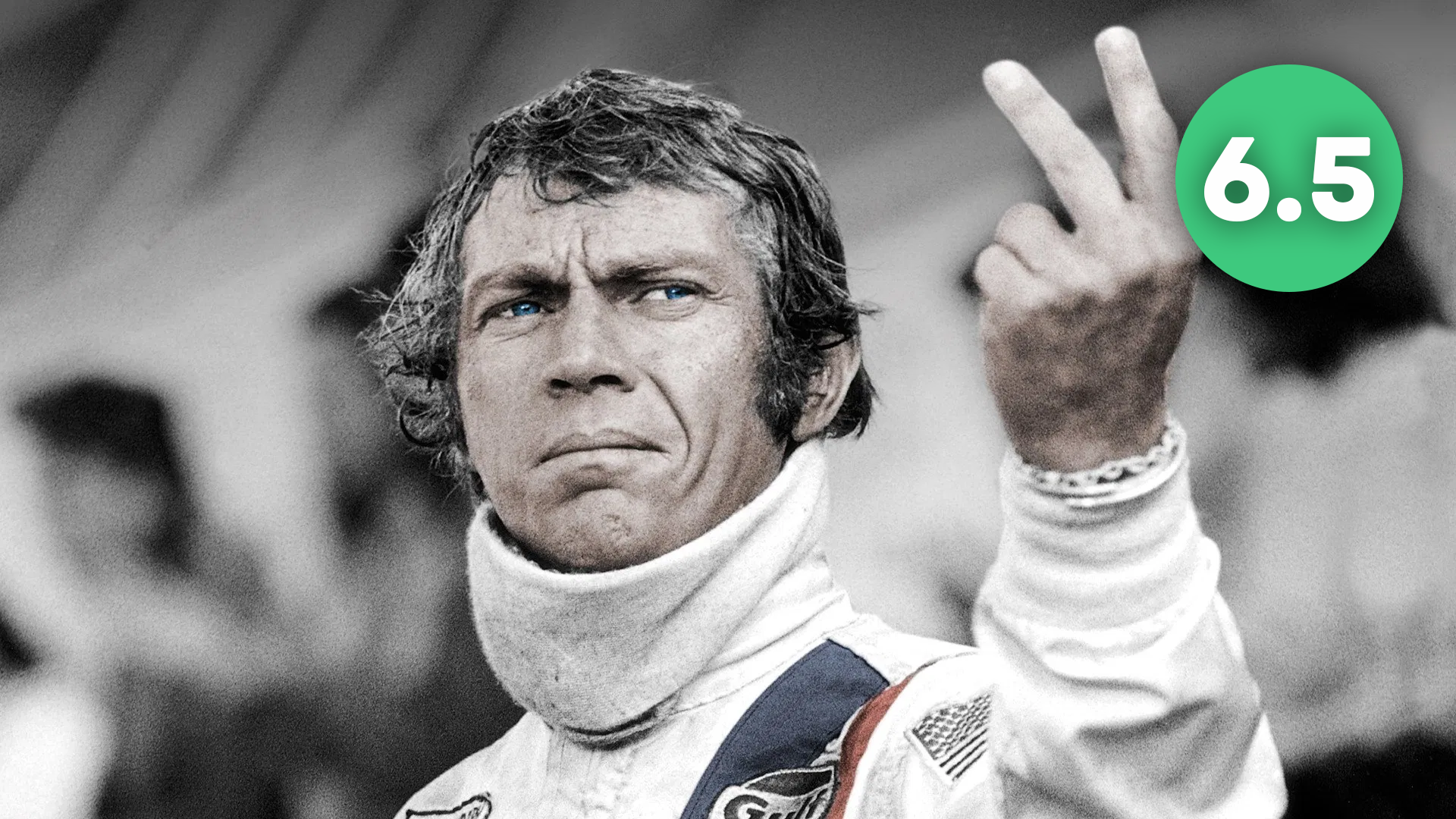

LE MANS (1971) de Lee H. Katzin

Le Mans naît d’un projet porté par Steve McQueen et John Sturges, mais leur vision artistique diverge et Sturges quitte le tournage. McQueen, passionné d’automobile, souhaite participer lui-même aux 24 Heures, mais les assureurs l’en empêchent, des pilotes pros tournent à sa place avec des voitures équipées de caméras. Le tournage, chaotique, se déroule sur plusieurs mois avec des problèmes de production, des accidents graves et un scénario écrit au fil de l’eau. À sa sortie en 1971, le film est un échec commercial, critiqué pour son absence de narration, mais il devient culte pour sa fidélité à la course et son réalisme brut. Aujourd’hui, Le Mans est considéré comme un film mythique, à la fois pour l’authenticité de ses images et l’aura de McQueen.

GRAND PRIX (1966) de John Frankenheimer

Sorti en 1966, Grand Prix de John Frankenheimer se distingue par une mise en scène novatrice mêlant caméras embarquées, vues aériennes et prises réelles lors de véritables Grands Prix. Le casting mêle stars du cinéma (James Garner, Yves Montand) et pilotes de renom comme Graham Hill ou Jim Clark. Contrairement à Le Mans, le film propose une vraie narration en suivant la vie de plusieurs pilotes tout au long du championnat du monde. L’approche psychologique met en avant le rapport des pilotes à la mort et à la compétition, donnant au récit une profondeur émotionnelle. Réaliste, fluide et visuellement marquant, Grand Prix reste une référence du cinéma automobile, surpassant souvent Le Mans par la richesse de son scénario.

RUSH (2013) de Ron Howard

Rush s’empare de la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda pour livrer un film nerveux et maîtrisé, bien loin des biopics paresseux souvent liés à la mention "tiré d’une histoire vraie".

Ron Howard recrée les années 70 avec soin, grâce à une photographie granuleuse et une mise en scène immersive, centrée sur la brutalité et la beauté des courses de F1 de l’époque. Le duo Hemsworth/Brühl fonctionne étonnamment bien, incarnant deux personnalités opposées mais complémentaires, entre instinct pur et précision froide. Les séquences de Grand Prix sont soutenues par un montage millimétré et un travail sonore remarquable, même si la lisibilité de certaines scènes en pâtit. Sans révolutionner le genre, Rush trouve un équilibre efficace entre drame humain et spectacle mécanique, confirmant le savoir-faire d’un Ron Howard toujours en forme.

LE MANS 66 (2019) de James Mangold

Le Mans 66 retrace la collaboration entre Carroll Shelby et Ken Miles, engagés par Ford pour battre Ferrari au Mans, sur fond de tensions entre ingénieurs passionnés et dirigeants obsédés par l’image. Le film oppose deux univers : d’un côté les artisans de la performance, de l’autre les financiers en quête de rentabilité, Shelby faisant le lien entre ces deux mondes incompatibles. Cette dualité renvoie à l’industrie du cinéma, où les majors imposent leur vision aux créateurs, au détriment parfois de l’authenticité artistique. Mangold adopte une mise en scène classique mais efficace, soignant l’esthétique 60s et offrant des scènes de course intenses et immersives. Entre divertissement haletant et métaphore sociale, Le Mans 66 parvient à conjuguer spectacle et réflexion, dans la lignée de Rush mais avec une approche plus frontale.

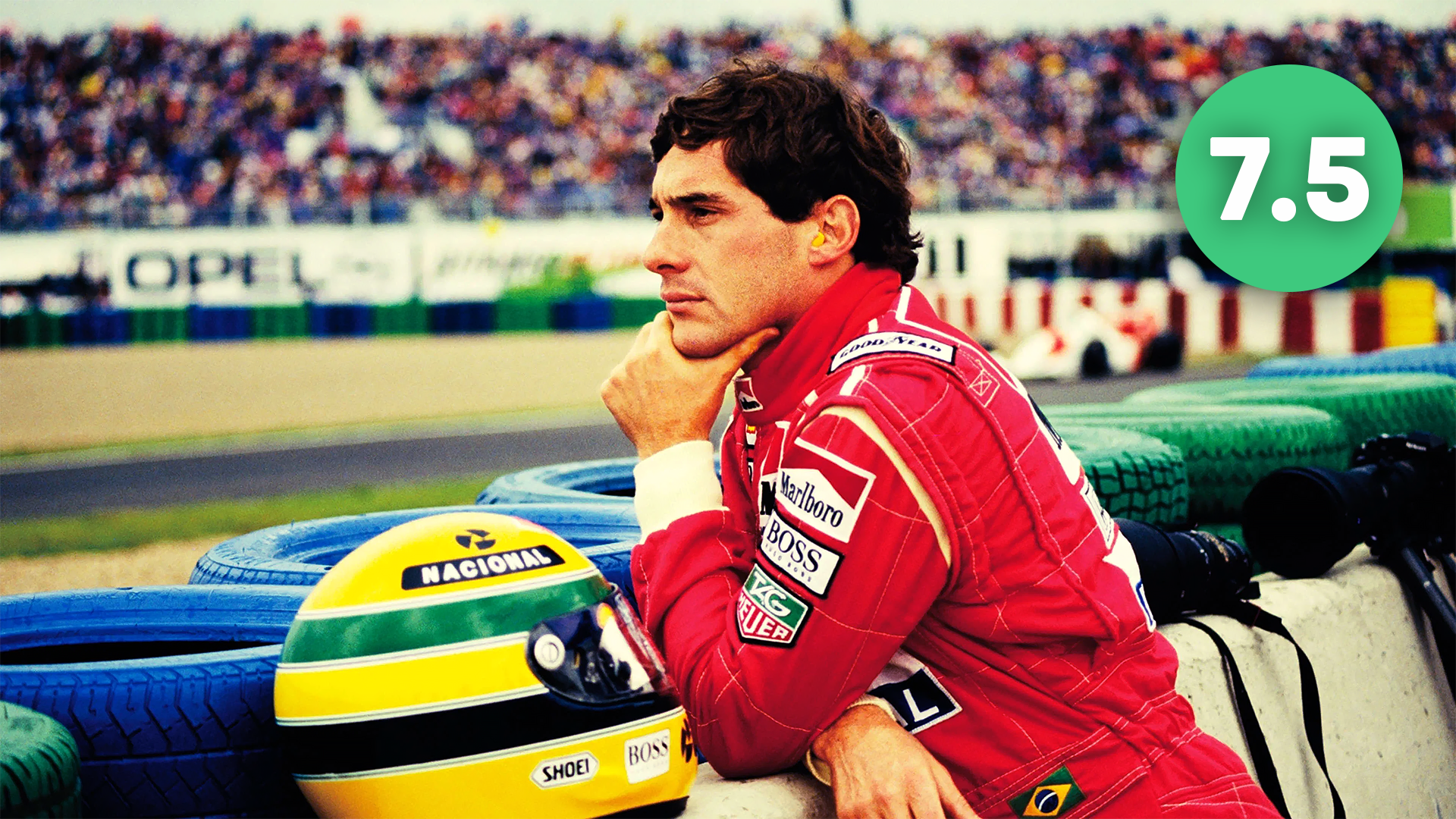

SENNA (2010) de Asif Kapadia

Le documentaire Senna, salué dès Sundance, dresse un portrait captivant du pilote brésilien à travers des archives inédites, sans interviews classiques. Asif Kapadia privilégie un montage immersif, proche de la fiction, pour raconter la trajectoire intense et tragique d’Ayrton Senna, jusqu’à sa mort en direct. Le film dévoile un homme entier, passionné et lucide, dont la rivalité légendaire avec Alain Prost structure le récit. Des scènes inédites dans les coulisses de la F1 exposent les tensions et enjeux humains derrière le sport, rendant l’univers plus accessible et dramatique. Émouvant et universel, Senna transcende le genre sportif pour rendre hommage à un héros national, tout en confirmant le talent de son réalisateur.