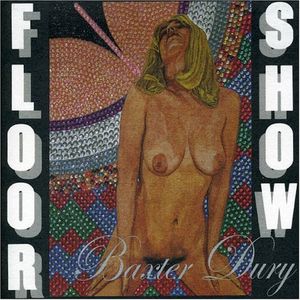

Pas besoin de tortiller autour du sujet de peur d'indisposer une individualité chèrement acquise : le très séduisant et gouailleur Baxter Dury est le fils de Ian Dury. Ian Dury, pour mémoire : acteur occasionnel, punk poliomyélitique, chantre cockney et célébrité anglaise des années 70, leader des Blockheads et exubérante figure de proue du label Stiff, auteur, quand même, de l'hymne Sex & Drugs & Rock & Roll. On ne se défait pas d'une telle filiation. Elle coule dans les veines et squatte l'ADN. Baxter Dury n'a pas eu à tuer Ian. Le crabe s'en est chargé à sa place. Pour passer du statut de songwriter domestique et secret à celui de professionnel de la profession, se faire un prénom et construire la confiance, il a en revanche dû encaisser un parcours initiatique presque aussi traumatique que le parricide : chanter pour la première fois en public lors des funérailles de son père, en 2000. Qu'il le veuille ou non, et bien que son héritage ait été filtré et déformé par un talent strictement personnel, Baxter Dury est donc un héritier. L'héritier d'une éducation londonienne pas tout à fait courante, dans le joyeux désordre bohémien instauré par son furieux de papa. L'héritier de milliers de disques écoutés, de la musique noire surtout, d'instruments croisés et de pratiques musicales décortiquées, de personnages interlopes de passage rencontrés dans la cuisine. Paru en 2002, son premier album Len Parrot's Memorial Lift fut ainsi un grand disque de pop bancale en nuances vaporeuses, de mélodies hautement sensibles aux digressions doucement psychédéliques. Une formidable machine à rêver, mais un échec commercial complet. Même pour un homme sans grandes prétentions. Trop mou, peut-être : l'apathie musicale semble congénitale à Baxter, pourtant fondu de pop-songs vitaminées, de refrains collants et d'instantanés radiophoniques. Qu'il se rassure pourtant : Floorshow tient la dragée haute à son merveilleux prédécesseur. Du très Pulp Francesca s Party ou du single Lisa Said transpirent clairement la volonté de hausser le ton, d'uppercuter plus directement, de dénuder et structurer des morceaux aux nombreux crochets pop ; de faire ce qu'il faut pour prendre d'assaut les ondes internationales. Mais invariablement, et très heureusement, les petits tubes de Dury sont corrompus, arythmiques, improbables, sapés par son chant laidback et décalé, constamment baignés dans un fog épais et psychotrope. Tenter de briquer les couplets et refrains jusqu'au brillant du papier magazine ne lui sert à rien : le glam qui ressort a le lustre voilé des lendemains de cuite, quand le rimmel a coulé avec les larmes, que les estomacs sont acides et les cœurs serrés. D'autres morceaux, les magnifiques Floorshow ou Waiting for Surprises, semblent se mouvoir en apesanteur, dans un ralenti gluant. Le psychédélisme discret de l'extraordinaire Cocaine Man ou de Sister Sister développe ses boucles sous Xanax et Prozac. On flotte, on se sent merveilleusement bien, mais on sait que le spleen est prêt à reprendre le dessus. Et rien de plus passionnant qu'un bonheur taché de sombre. (Inrocks)

Il a débarqué sans crier gare à l'été 2001, avec en guise de carte de visite l'une de ces ascendances salement encombrantes jamais bon que de faire le même métier que son papa, a fortiori dans un domaine artistique et, surtout, un premier single claustrophobe baptisé Oscar Brown, où le jeune homme osait sampler Oh Sweet Nuthin' du Velvet Underground. L'atmosphère, le savoir-faire donnaient tout bonnement le vertige et la chair de poule. D'un magistral revers de main, Baxter Dury balayait déjà les doutes émis par les sempiternels sceptiques qui pouvaient croire que son arrivée tardive il est alors presque trentenaire dans la cour des grands était le fait d'un vulgaire passe-droit plutôt que l'aboutissement de son seul talent... Et puis, il a fallu prendre son mal en patience. Espérer douze mois et quelque pour qu'il daigne à nouveau donner signe de vie. Mais telle attente valait vraiment le coup. Et même un peu plus. Avec Len Parrot's Memorial Lift, ce garçon au charisme inné signait un album inaugural de toute beauté, offrait sans retenue neuf chansons en forme de bouquet capiteux et envoûtant, épaulé ici et là par Adrian Utley et Geoff Barrow de Portishead ou par Richard Hawley, des types qui en général n'accordent pas leur confiance au premier venu. Même sur scène, en l'occurrence celle du Divan du Monde parisien, pourtant offert en pâture à un public qui n'avait d'yeux (et d'oreilles) que pour The Libertines, il faisait preuve d'une assurance, d'une classe à faire pâlir bon nombre de ses aînés. C'était en novembre 2002. Depuis ? Il s'est de nouveau évanoui, laissant derrière lui ses chansons magnifiquement sombres et hantées. Alors, c'est vrai que l'on s'était fait une raison, qu'on avait fini par se résigner à ne garder précieusement que cette oeuvre abandonnée qui aurait tant mérité meilleur sort. Les artistes du calibre de Baxter Dury sont rares. Surtout aujourd'hui. Sans vouloir se risquer à faire de vaines comparaisons, on serait quand même tenté de le rapprocher de Stuart A Staples. Parce que ces deux hommes ont ce pouvoir rare de donner une âme à des refrains pop, partagent cette faculté de s'ériger en chroniqueurs de ces petits détails de la vie quotidienne. Comme Jarvis Cocker a lui aussi su le faire antan. Dury est en fait autant "acteur" que songwriter, tant il parvient à se mettre dans la peau de ces personnages qui obsèdent ses compositions, personnages qu'il ne porte pas forcément dans son coeur. Il ne le reconnaîtra sans doute jamais, mais il est avant toute chose un chanteur de soul, il a ce don de pouvoir éveiller une image, un émoi, sans pour autant que l'on ait compris au mot près ce qu'il vient de chanter. C'est en compagnie d'anciens Spiritualized, Damon Reece et Mike Mooney d'autres gens pas commodes en matière de collaboration , qu'il a cette fois enregistré. Une fois d'accord, ce sont neuf chansons qui se partagent les honneurs d'un même album. Et donnent naissance au digne successeur de Len Parrot's.... Un exploit en soi. Pourtant, en apparence, la musique présente sur Floor Show s'est faite un rien plus légère, entraînante même, comme sur l'irrésistible Francesca's Party, si judicieusement placé en ouverture et invitation impossible à décliner. Le temps de Cocaine Man, Baxter Dury présente Mike Skinner de The Streets à Robert Smith de The Cure. Qu'il narre, comme sur ce couplet aux paroles d'une précision quasi clinique, ou qu'il chante, qu'il se perde dans les graves ou se risque dans les aigus, il suscite frissons et émotions. On se prend juste à sourire discrètement en pensant que, pour un homme qui confesse haïr Lou Reed, il ne doit pas être si facile d'intituler l'une de ses compos les plus exaltantes Lisa Said. Mais cet artisan orfèvre se contrefiche de ces considérations amusées et préfère le recueillement, en évoquant de Young Gods au cours d'une ballade délicieusement sépulcrale et évanescente avant d'entrouvrir les portes de Cages pour mieux laisser entrer dans un univers paisible des arômes psychédéliques, puis de plonger, en guise d'au revoir, dans des Dirty Waters qui jamais n'auront semblé si accueillantes. Alors, une fois n'est pas coutume, le plus Dury ne sera pas la chute... (Magic)

Alors que tant d'autres s'évertuent à faire vrombir des guitares nostalgiques, Baxter Dury préfère suivre une voie plus personnelle, sans doute vacciné par les éructations punk de feu son père, Ian Dury. Depuis la sortie de son premier opus "Len Parrot's Memorial Lift" en 2002, Baxter a su prouver qu'il était davantage que le "fils de", sachant s'entourer à chaque projet musical de personnalités avisées (Geoff Barrow et Adrian Utley pour le premier, Damon Reece et Mike Mooney pour le second) mettant en valeur son propre univers artistique. Malgré l'auréole placée au-dessus de la tête de son auteur, "Floorshow" déçoit : production amorphe, voix mornes, attitude velléitaire... Le disque ne décolle jamais vraiment, pire, après l'intro enlevée "Francesca's Party", il sombre lentement dans une sorte de torpeur narcoleptique, digne d'une fin de soirée éteinte où personne ne se gêne pour réprimer un bâillement sonore. Constat d'autant plus incompréhensible que tout le potentiel est là : les guitares inspirées des ex-Spiritualized, une basse new-wave, une batterie métronomique, bref, de quoi faire jaillir quelques hymnes joliment entêtants et intemporels. Il y a comme une malfaçon dans ce disque, comme si le volume sonore avait été involontairement réduit à l'enregistrement, comme si les orgues s'évertuaient à engluer la verve des compositions, comme si on préférait diluer les mélodies dans un bourdon lugubre. Et la voix de Baxter ne nous aide pas, avec cet accent cockney qui ne fait pas d'effort et ce registre nasal qu'elle ne quitte jamais. On peine franchement à comprendre les intentions de l'auteur, indiscutablement capable d'écrire de jolies pop-songs mais que le résultat final ne semble, ici, pas vraiment intéresser. Ce disque révèle, non pas de la nonchalance, mais le côté désabusé d'un jeune dandy qui a vu trop de choses bizarres autour de lui et qui n'a trouvé que la distance ou l'ironie pour en parler. Exemples probants avec "Cocaine Man" et "Lisa said" qui empruntent beaucoup à Lou Reed, grand conteur urbain d'un monde azimuté. A peine le temps de se réjouir que le disque traverse un premier passage à vide avec "Waiting For Surprises" et "Young Gods". On est à mi-parcours, l'inquiétude pointe. "Sister Sister" sauve la face et permet d'y croire encore mais la suite en demi-teinte confirme, hélas, le sentiment initial : "Floorshow", vaguement psychédélique, traîne des pieds, "Cages" fait rugir un riff lyrique sans conviction, servant d'écrin à une voix d'outre-tombe avant que le final ne se dilue complètement dans les eaux troubles du bien nommé "Dirty Water". Sous les lumières blafardes du bal, notre cavalier ondule seul, complètement absent. Et cette absence (ou cette distance) nous éloigne tout à fait de lui et de son disque. Dommage, la soirée avait bien commencé.(Popnews)

On appelle ça la classe. On l'a ou on ne l'a pas. Et cela ne s'explique pas. Nous aurions pu terminer ainsi cette chronique en trois phrases, et nous épargner ainsi la difficulté de décrire ce qui, par définition, échappe aux qualificatifs (la classe, disions-nous). Comment retranscrire ce qui fait tout le charme de cet album étrange et séduisant ? Est-ce la voix, une voix floue, fluctuant par nuances au gré des morceaux, une voix grave et voilée, aux accents tantôt rauques tantôt veloutés ? Est-ce la musique, une musique floue elle aussi, oscillant entre pop aux contours incertains et rock vaporeux, s'insinuant dans le cerveau de l'auditeur aussi insidieusement que les volutes d'une fumée de cigarette ? Dans ce grand disque de gueule de bois, de lendemain hasardeux, on croira reconnaître la silhouette du Velvet de Waiting For The Man (Francesca's Party), entendre les accents sophistiqués du Bowie des 70's finissantes (Young Gods), on surprendra quelques lancinances de guitares évoquant les grandes heures de la noisy pop du début des années 90. Est-ce l'attitude, ce dandysme bien britannique, cette apparente décontraction qui ne parvient heureusement pas à cacher la grande rigueur mélodique de la plupart des morceaux ? A la fois complètement hors sujet et totalement pertinent, Baxter Dury fait s'entrechoquer les références, et parvient malgré tout à trouver un ton, à donner une belle unité à son édifice d'apparence bringuebalante - mais de construction méticuleuse en vérité. Ainsi, à l'heure où toutes les sensations rock s'évertuent à singer les tics des grands de la new wave (Cure et Smiths en tête), à l'heure où la mode est au rock crispé, tendu et, avouons-le, parfois aussi laxatif que constipé, on saura infiniment gré à Baxter Dury d'avoir choisi de nous offrir ce bel album de pop psychédélique, douce et tordue.On soulignera pour terminer que le sublime Lisa Said, point culminant évident de cet album de haute tenue, figurera en bonne place parmi les candidats au titre de chanson de l'année dans notre palmarès personnel...(indiepoprock)