En moins de cinq ans, soit le temps qu'il faut à Radiohead pour ne pas enregistrer de nouvel album, Faris Nourallah a écrit, produit et publié cinq disques truffés de chansons généreuses et originales, imparfaites et bouillonnantes. Là où certains sont paralysés par des enjeux imaginaires, impuissants à dépasser leur propre importance, figés dans leur exigence perfectionniste, d'autres composent et chantent comme ils respirent, enregistrent la passionnante bande-son de leur propre vie. La préhistoire de Faris remonte à 2001, avec la sortie de l'unique album des Nourallah Brothers, douce collection de chansons pop rêveuses et atypiques ignorant tout de leur époque, objet aujourd'hui d'un culte restreint mais fervent.

À trente ans et des poussières, lui et son frère aîné Salim ont alors déjà de la bouteille. Tout gamins, ils jouent ensemble et n'ont pas encore de poil au menton qu'ils commencent à gratouiller des guitares et chatouiller une batterie. Mais leur entreprise familiale ne survivra pas à la sortie de Nourallah Brothers, sans doute appelé à rester sans suite. Longtemps brouillé avec son frangin, Faris a gardé de l'expérience l'amertume qui colle aux séparations pour incompatibilité : Salim a un studio professionnel, lui préfère un modeste 16-pistes ; Salim fait des concerts, pas lui ; Salim voyage, pas lui ; Salim enregistre des disques avec des collaborateurs pour gagner sa vie, pas lui.

Une liste d'antagonismes qui dresse en creux le portrait d'un homme qui vit dans son salon, concentré sur ses chansons, soucieux de les partager mais à une distance raisonnable de ses contemporains. Et au petit jeu des comparaisons, le cadet des Nourallah l'emporte haut la main, multipliant les morceaux de pop comme d'autres les petits pains, éditant des albums magiques à un rythme effréné quand son aîné aligne deux Lp bien peignés et un peu trop propres sur eux. En un petit quinquennat, l'Américain bricoleur et bosseur est devenu notre songwriter d'élection. Alors célébrons une fois encore le génie candide et débonnaire de Faris Nourallah, plus que jamais étincelant sur Gone, son cinquième album.

On y retrouve cet art inimitable de la mélodie de poche pliée et dépliée en moins de trois minutes, mise en son avec des moyens riquiqui mais une imagination maousse costaud. Pour les moyens, il y a cette photo sur le site du Texan, qui le plante sur un fauteuil à roulettes, vêtu d'une discutable chemisette blanche quasi transparente, un cahier et un cendrier sur les genoux, entouré d'une petite console de mixage, un ampli, un écran, un micro, une guitare acoustique, un clavier et une pile de Cd vierges. Au fond, on voit des doubles rideaux verts tout moches, les mêmes que chez papi et mamie. Pour l'imagination, il y a ces chansons magiques habillées pour le printemps : textile synthétique pour Ah Carlo (miniature assez rigolote qui fait ding dong blip), pur fil de guitare pour Northbound Train (mélodie d'une finesse et d'une pureté incroyable) ou tissu épais pour Things We Really See (guitare électrique saturée pour une pop efficace et entraînante).

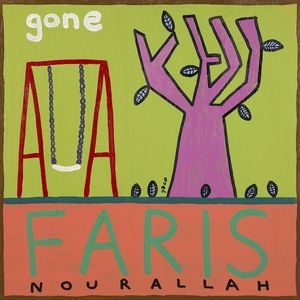

Ailleurs, l'omniprésence des claviers trahit la mélancolie, voire une certaine gravité, qui imprègnent Who Started The Fire ou Forgiveness. Mais c'est surtout l'incroyable fraîcheur de l'ensemble qui enthousiasme et renvoie directement aux jeunes années de la pop, quand The Kinks, The Beatles ou The Left Banke enregistraient plus vite que leur ombre, avec une science spontanée des arrangements et un goût pour l'aventure. Faris ménage ainsi bien des surprises, des mini-feux d'artifice au sein de ses chansons : Gone ou Call It Of semblent démarrer un peu péniblement pour mieux émerveiller par la suite avec des petits bouts de trois fois rien, un changement de tempo, des choeurs, une fulgurance mélodique, des claviers frais. En cela, les albums de Faris Nourallah sont fidèles à leurs jolies pochettes signées du peintre texan Paco Felici : colorées, bienveillantes, faussement naïves, vraiment chouettes. (Magic)

Il arrive parfois que l'on croise des disques comme ça. Comme une fille à qui l'on ne trouverait que des qualités. Mais allez savoir pourquoi, est-ce une question de contexte, est-ce l'état d'esprit du moment ? Alors qu'on aimerait l'adorer et qu'elle a tout pour ça, sans qu'on sache expliquer précisément pourquoi, on parvient juste à l'aimer bien. Dieu sait si l'on peut hésiter, se dire que, quand même, on devrait faire "quelque chose", se secouer un peu, ne pas se résoudre à ce qu'elle reste juste une bonne copine. Ça en deviendrait même un peu gênant, d'avoir l'impression de faire ainsi la fine bouche.

De qualités, "Gone" n'en manque pas. Ne serait-ce que par une haute teneur en compositions impeccables, presque toutes à vrai dire. Ce n'est pas un "Ay Carlo" un peu inutile qui va masquer la sensibilité mélancolique de "Who Started the Fire" et "Forgiveness", ou l'évidence pop d'un "Northbound Train". La gamme balayée est d'ailleurs assez large, entre un poil de sophistication ("Elephantine") et de séduction plus directement rock ("Call It off", "Things We Really See").

Alors quoi ? Est-ce que c'est trop lisse, trop parfait ? Que Nenni. On peut difficilement faire plus artisanal que Faris, qui, en plus, fait montre d'une attitude irréprochable, aussi anti-commerciale que possible : prolixité sans calcul, économie de moyens, don de ses royalties à une bonne œuvre (KnK, en faveur de l'enfance défavorisée en Asie). Comment ne pas se réjouir alors de l'avoir dans le paysage, et lui souhaiter toute la réussite du monde, à défaut d'avoir envie de l'étreindre passionnément.

Et si l'on doit faire face à de l'incompréhension ou de la déception, il ne restera alors qu'à se raccrocher à quelques maigres clichés de circonstance, du style "ça vient sûrement de moi", ou "il ne manquera pas d'en rendre d'autres heureux". (Popnews)

Depuis qu'il a mis un terme aux Nourallah Brothers, alors qu'un bel avenir leur était promis, Faris a pris l'habitude de sortir un album par an. Gone, son cinquième opus, est peut-être celui qui fera sortir le Texan de la confidentialité. En effet, bien qu'il s'évertue à ciseler depuis son studio des disques aussi lumineux qu'essentiels ce n'est qu'avec ce Gone qu'il semble connaître les joies de la célébration journalistique. A dire vrai il y a de quoi. Avec ses chansons courtes Faris va droit à l'essentiel et n'a pas besoin de développer pour mettre en lumière ce qui tombe sous le sens. Imperturbable dans son approche stylistique (le bonhomme avoue utiliser les mêmes moyens de production depuis la fin de sa collaboration avec son frère), Nourallah est un song-writer intuitif qui ne peut pas décemment se répéter. Ce risque l'obsède tellement qu'il ne cesse jamais d'écouter ses propres disques pour ne jamais refaire les mêmes choses ou les mêmes erreurs, si tant est qu'il y en ait (cf. l'interview accordée dans le n°110 de Magic – Revue Pop Moderne). Si on pourra reconnaître dans ses morceaux une influence 60's évidente il faudra, néanmoins, avoir une vision un peu plus large de la musique de Nourallah. Il est à la limite de l'intemporel, auteur-compositeur-interprète de son époque il est aussi tout aussi empreint d'une culture de pop-song qui ont émaillé et émerveillé l'Américain depuis quelques décénnies.

Avec une production de brocanteur Faris Nourallah se révèle ainsi nettement plus touchant que n'importe quel adepte de son parfait. Gone apparaît comme un disque inachevé mais tout ceci n'est qu'un leurre. Retouchées, ses chansons n'auront certainement pas le même charme, le même impact. Pire, il y a de grandes chances qu'elles perdent subitement tout intérêt. Le talent de Faris Nourallah réside dans cette capacité à rendre les choses claires, sans artifices et agents de saveurs frelatés. Il préfère l'authenticité à la redondance technologique. Qui pour s'en plaindre ? Sans doute personne et de plus en plus il nous apparaît comme une sorte d'oiseau rare, quasi en voie d'extinction, qu'il nous faudra défendre bec et ongles pour qu'il ne disparaisse pas, noyé par la masse de pseudo-génies au talent plus que discutable. De plus Nourallah a le coeur sur la main. Ne roulant pas forcément sur l'or, il se permet de ne pas toucher à ses royalties pour les accorder à l'ONG KnK qui s'occupe d'enfants asiatiques plongés dans la misère. Décidément le personnage force le respect. (liability)