Dire que le dernier Morrissey, que j’ai adoré spontanément dès la première écoute, a été accueilli plutôt fraîchement serait un euphémisme. Du Guardian tançant dûment la présence de pas moins de 3 morceaux à la gloire d’Israël aux esthètes du NME et des Inrocks écoeurés par le mauvais goût criard et boursouflé de l’orchestration (l’ineffable Christophe Conte ayant été jusqu’à citer Foreigner), tout le monde est d’accord : « C’est pas le Morrissey qu’on aime », et « Qu’est-ce que tu fous ? » serait plutôt la question de la critique. Mais c’est pas la bonne.

A part la mort du rock, rien n’a changé depuis le temps où Dylan se faisait rabrouer, voire insulter (« Sellout ! » disait-on à l’époque) pour avoir électrifié ses compositions. Une star, c’est une incarnation esthétisée du groupe social qui l’a faite telle. Faut pas qu’elle change. Faut pas qu’elle représente un autre groupe social, voire tout le monde ou seulement elle-même. Si elle le fait, elle trahit, elle « se vend », ce n’est plus qu’une pute.

Il est vrai que même sans aller jusque là, faire le deuil des Smiths n’a été facile pour aucun fan du groupe. Pas seulement parce que, musicalement, ils ont été le dernier des grands groupes anglais, ce qui aurait déjà été bien assez dur. Aussi parce que, symboliquement, ils ont été, par leur révolte adolescente et leur franc-parler essentiel et véridique, les derniers « bons » de l’histoire du rock. Le dernier groupe auquel on adhérait.

D’où le malaise et les suspicions qui n’ont cessé de poursuivre Morrissey après la séparation. Etait-il toujours fragile ? Etait-il toujours un « truth-teller » ? Etait-il encore du « bon » côté du goût et de la politique ? Si j’adore Low in High school (et plus je l’écoute, plus je me régale), c’est que là, ça y est : j’ai fait le deuil des Smiths.

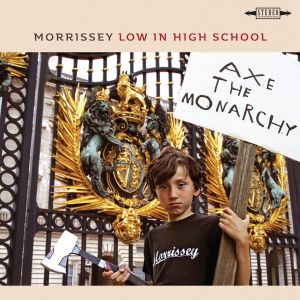

Sorti 30 ans après The Queen is dead avec lequel il n’a apparemment rien de commun, il arbore en couv un gamin brandissant la pancarte « Axe the monarchy » (« Virez la monarchie ») et tenant effectivement une hache (axe) dans l’autre main. Ben, voilà pour les accusations d’ambiguïté et de « sellout » en tout cas.

Evidemment, la musique n’est pas la même. Louder than bombs, promettait une superbe compil des Smiths, et Low in High school tient enfin la promesse. L’esprit d’Ennio Morricone, dont les Forum Studios ont accueilli une partie des compositions de Low in High School, préside à la totalité de l’album, très varié mais dramatique de bout en bout, avec des crescendos, des accalmies, des paroxysmes, des face-à-face. Et le producteur Joe Chiccarelli a poussé tous les curseurs dans le rouge, trouvant enfin, par l’audace d’un son pleinement claironnant, débordant de boucan et de fureurs, la sensibilité épique et lyrique qui convient au Morrissey post-Smiths, et qui éclaire le choix persistant des musiciens très yang, anti-Smiths, qui l’accompagnent depuis belle lurette. Le Morrissey post-Smiths est un western.

Un western italien. C’est-à-dire un western de purs affrontements, sans heroes and villains. Pas un bon, ni une brute, ni un truand, ni un cinglé. Mais tout le western. Et on continue à l’appeler Morrissey.

Trois morceaux sont à la fois représentatifs de l’album et nettement au-dessus des autres. Le menaçant I bury the living dont la structure grandiose alterne chœurs, décharges électrifiées et passages calmes sur fond de tango funèbre, The girl from Tel-Aviv who wouldn’t kneel, sorte de cha-cha-cha yiddish incroyablement catchy qui attaque la mainmise des USA sur Israël tout en défendant des positions féministes, et Israel, un pays auquel le Moz s’identifie probablement (In other climes, they bitch and whine / Just because you're not like them) – une superbe ballade lourde d’un orage qui n’éclate pas, et qui clôt l’album.

Les textes, toujours aussi brillants, toujours aussi déconcertants, sont plus politisés que d’habitude, mais bien malin qui dégagera une cohérence idéologique quelconque. Par exemple, I bury the living est une charge contre un soldat volontaire, alors qu’ailleurs les gouvernements fauteurs de guerre sont copieusement blâmés, et s’achève sur quelques notes hébétées : Funny how the war goes on / Without our John. S’agit-il des parents qui pleurent « leur John », ou de nous qui pleurons « notre John » qui voulait que la guerre soit finie ?

Dans le même genre, que vient faire le Vénézuela à la fin de Who will protect us from the police ? Pourquoi le chanteur s’isole-t-il juste dans la chanson où il vante les victoires du Printemps Arabe ? Jacky qui cherche la sortie est-elle une projection individualiste ou une chanson sur l’Union Jack et le Brexit, dont le sens reste à trouver d’ailleurs ? Je me demande si ce mec a un inconscient, tant ses textes sont des étalages de déplacements, de transferts et de condensations. Mais sans complexes…

D’où tu parles, Morrissey ? Telle est la question. Et Morrissey de répondre : Home is a question mark.

Oui, son idéologie est un point d’interrogation. En plein dans la mêlée, bien à côté et très au-dessus, Morrissey est un lieu de contradictions et de confusion mentale, il est le champ de bataille où une partie de nous en combat une autre (pour quelques dollars de plus ?), où il n’y a plus ni bons ni méchants, mais une mêlée indistincte où chacun sauve sa peau (mais quelle peau ?) et où chacun se bat en solo (mais pour quoi ?).

Morrissey, c’est notre époque, c’est la merde où nous nous débattons, souvent avec nous-mêmes. Morrissey, c’est nous. Encore et toujours nous. Pour peu que, au-delà des Smiths, nous acceptions de faire le deuil du temps du bien et du mal.