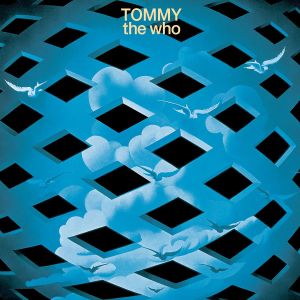

Quel que soit l’intérêt qu’on puisse trouver à diriger sa machine à voyager dans le temps vers des groupes explicablement oubliés et à d’autres méconnus qui auraient pu le rester, ne boudons pas pour autant l’histoire du rock qui bien qu’officielle n’en est pas forcément ennuyeuse et peut receler des mystères susceptibles de se révéler quelque peu à un œil attentif et aimant. Dans cette perspective, je me propose de dépoussiérer la statue de Tommy – cet assommant chef d’œuvre qui n'a rien d'assommant.

Pour cela, il faut d’abord dire ce que Tommy n’est pas.

Tommy n’est pas Arthur. Ces albums, du seul fait qu’ils sont tous deux conceptuels, tous deux signés des plus grands groupes des 60’s après les Beatles et les Stones et tous deux sortis en même temps, n’ont cessé d’être comparés et mis en position de rivalité depuis. En 1969, Tommy écrasa Arthur en succès comme en influence. Aujourd’hui, Arthur écrase Tommy en succès comme en influence. Peu importe. Simple retour de balancier. Arthur, créature d’un sociologue tendre, n’a en fait jamais rencontré Tommy, fantasme d’un mystique dissident. Arthur, premier d’une lignée de concept albums qui n’ont jamais tenté de péter plus haut que leur rock, n’a rien à voir avec Tommy, qui est bel et bien structuré comme un opéra (ouverture, thèmes, leitmotivs et grand finale) et en possède aussi toute l’emphase épico-tragique tout en conservant une énergie et une imagerie rock.

Tommy n’est pas ses différentes déclinaisons dans d’autres média jusqu’à saturation, et pire, jusqu’à la mort de l’esprit original par perte de l’équilibre opéra/rock : la désastreuse version orchestrale de Lou Reizner en 1972, le film tape-à-l’oeil et lourdement explicatif de Ken Russell en 1975, et jusqu’à une comédie musicale (!) à Broadway en 1992. Tommy n’était pas ampoulé à l’origine, il l’est devenu…

Enfin, Tommy n’est pas un fatras new age « d’époque » prétentieux et fastidieux. Son héros n’est ni un prophète, ni un philosophe. Il n’est ni Timothy Leary, ni Sri Aurobindo - ni même Meher Baba, le mystique iranien dont l’enseignement irrigue son histoire sans toutefois se confondre avec elle. Il n’est que Tommy Walker, ce « Gosse sourd, muet et aveugle » (c’était le titre original) à la suite d’un traumatisme, et qui va, contraint et forcé, explorer son monde intérieur (Amazing Journey/Sparks) en découvrir les ressources (Pinball Wizard), vaincre son isolement (Go to the mirror/Smash the mirror) et tenter de faire partager à autrui toute la richesse qu’il a tirée de ses expériences et le bonheur de ne plus être « séparé » (I’m free/Welcome).

Tommy est essentiellement une tentative de représentation musicale d’un voyage spirituel intérieur, déjà inédite à l’époque (beaucoup de « trips » psychédéliques, mais jamais de clé narrative pour établir un contact entre ce qu’y mettaient les musiciens et ce qu’en retiraient les auditeurs) et demeurée sans équivalent à ce jour. Très certainement inspiré par le S.F. Sorrow des Pretty Things, quoique Townsend s’en soit défendu, il s’en démarque, non tant par son optimisme (en un sens l’histoire de Tommy est triste), que par son mouvement général d’élévation en opposition à l’histoire sombre et désespérante de celui-ci.

Toutefois, comme dans la vie, la narration n’est pas linéaire, et la musique se permet elle aussi des détours plus ou moins saugrenus qui seraient inconcevables dans un « vrai » opéra. Un charlatan (The hawker) qui propose de guérir Tommy grâce à sa femme, et voilà un morceau du bluesman Sonny Boy Williamson qui introduit l’effrayante Acid Queen et avec elle, les idées de Meher Baba qui était très opposé aux drogues. Les pitreries de Keith Moon donnent une distance satirique salutaire au « Holiday Camp » de Tommy. L’humour noir de John Entwistle et une chute de l’album précédent y incorporent des personnages hauts en couleurs, le sadique cousin Kevin, le pédophile oncle Ernie (qui se convertira pourtant au « tommisme ») et la fan Sally Simpson. Pourtant la cohérence de l’album n’en souffre pas, ce qui est en soi un tour de force. Au contraire, ces apports enrichissent la musique en brisant sa continuité mais non son unité de ton, et donnent au personnage de Tommy ses dimensions paradoxales tel que vu de l’extérieur : victime, rock star, Messie.

Mais Tommy existe par lui-même, dans toute sa fragilité et toute sa grandeur. Son thème à lui, c’est : « See me… Feel me… Touch me… Heal me… ». C’est ce qu’il répond intérieurement, enfant, à ses parents inquiets dans Christmas. C’est ce qu’il répond intérieurement, déchu, à ses disciples qui se détournent de lui avec violence lorsqu’il les invite à se boucher les oreilles, à se mettre un bandeau sur les yeux et à se taire, leur interdisant de se défoncer et de se saouler et leur proposant juste un billard, dans We’re not gonna take it – et le vocal de Daltrey y est encore plus déchirant. A travers toutes ses vicissitudes, il est resté ce gosse infirme à la conscience avide de contact avec l’extérieur.

Mais à la fin de son voyage, il est aussi ce Fou sur la Colline devenu capable d’une réceptivité parfaite et donc d’une communion avec ce qui l’entoure, même si c’est l’hostilité. Et l’ultime couplet de Tommy est un chant d’élévation, si ample, si beau qu'on n'entendra pas son pareil jusqu’à l’Easter de Patti Smith.

Il est temps d’utiliser notre cinquième sens. De déboucher nos oreilles encombrées.

Il est temps de redécouvrir Tommy.