« Dans les dessins de l’Anderer, ils se sont vus tels qu’ils étaient

dans leur absolue vérité. Ils se sont vus à vif, à nu, dans ce qu’ils

avaient de plus secret. »

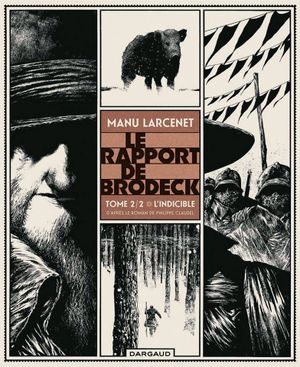

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ni à dessiner. C’est dans le regard de l’artiste, dans l’esquisse d’un reflet que la ressemblance avec soi épaissit ses ratures. L’art, l’expression parfaite d’une émotion ne permet pas l’oubli. Parler avec les traits et non avec les mots. Dans la deuxième partie de ce diptyque, Manu Larcenet s’insère encore plus profondément dans l’inconscient, dans le silence de Brodeck et de ce village apocalyptique où les fantômes de la culpabilité ne sont jamais loin. Le dessinateur avait centré son récit sur la prédominance du passé et les conséquences de l’Histoire dans la reconstruction et la destruction de l’humanité.

Ce deuxième tome continue dans cette voie-là, mettant un visage sur une occupation aliénante tout en fonctionnant moins sur les non-dits et plus sur la réminiscence des souvenirs. La guerre n’a pas d’ombre sauf celle qui empeste le cadavre tel un coup de poignard en plein dans la nuque. Elle lobotomise les esprits et imprègne les pensées de son ignominie. L’horreur, Manu Larcenet ose la dévisager, la dessiner, voire la contempler pour coudre son écrin d’une tension palpable. Mais dans cette barbarie, il n’y a pas de vainqueurs. Que des perdants, des êtres vivants dont l’avenir semble voué à l’échec. Le rapport de Brodeck raconte la violence du monde, sa perdition.

« Je crois, sans prétention avoir compris une grande part de vous-même

et des paysages dans lesquels vous vivez. »

Le nihilisme. La peur. Celle qui fait mal, celle qui nargue le bonheur et serre la main à la terreur. Le rapport étant bientôt terminé, Brodeck s’approche de plus en plus de la vérité, mais doit toujours combattre les ténèbres de sa vie. Il reconstruit un puzzle qui voit l’Anderer au centre de toutes les intentions. Il été tué par ce collectif, ce village. Un étranger parmi les hommes, parmi les animaux, les chiens, les chevaux. Ce dernier prend une place encore plus importante, éclaircissant son arrivée et sa position ambiguë dans cette contrée isolée. Manu Larcenet nous faisant comprendre le pourquoi du comment de la finalité de l’acte mortifère. Un portrait amer et grisâtre sur cet homme, presque mystique, préférant le dessin que les mots. Brodeck et l’Anderer ne sont pas si différents : ils utilisent l’art comme vecteur de mémoire, de miroir de la conscience. Ce qui les mène à leur perte.

« S’il en réchappe, le prisonnier ne pourra plus jamais regarder ses

semblables sans y voir le désir, de traquer, de torturer, de tuer. »

Outre un scénario tiré du roman de Philippe Claudel, qui révèle sa richesse foisonnante au fil des pages sur la haine de l’autre et aussi de soi, arrivant à mettre en forme des personnages écorchés vif et un environnement quasi primitif, aussi enneigé que dépeuplé, c’est avant tout le talent de Manu Larcenet qui émerveille. Comme jamais. Dès les premières planches, le malaise se ressent. L’intemporalité et l’isolement de cet enclos naturaliste font fondre sa noirceur. Les coups de crayon font mouche avec cette ambivalence du clair-obscur et cette science du cadre magistrale. Chaque plan est pensé et une véritable mise en scène naît devant nos yeux.

Blast avait été un virage viscéral dans la carrière de l’auteur. Passant de l’humour populaire à la folie la plus viscérale. Mais le Rapport de Brodeck est encore plus noir. Les traits comiques ne sont inexistants. Le silence est d’or, la bestialité de l’humanité est taiseuse et offre une vision portraitiste des creux du visage, une poésie macabre et émouvante absolument foudroyante. Malgré la densité du récit, Manu Larcenet se laisse de vraies bulles de respirations : parfois les mots n’ont pas d’utilité, le dessin se suffit à lui-même.

« C’est notre histoire à elle et à moi…Ces mots, je les garde pour moi

seul, comme les dernières traces de sa voix, avant qu’elle n’entre

dans la nuit. »

C’est la mort qui crie au secours, qui éclabousse l’image d’un sang qui ne s’efface pas, qu’on laisse en plein milieu d’un village pour que ces habitants gardent en tête les marques de l’autoritarisme. L’histoire se déploie devant nos yeux, les vivants cicatrisent de leurs séquelles passées, mais ils semblent défunts, comme mort. Comme si la sentence et le destin étaient inévitables. Même un câlin entre un père et sa fille sent le soufre, comme si ce sentiment amoureux était dégénératif, incompatible avec leur vie, surtout lorsqu’on verra les raisons de la naissance de cette dernière. Grâce à son sens de l’expressionnisme, Le rapport de Brodeck devient une chronique sur des hommes et des femmes qui ont vécu le pire, comme le témoigne le personnage d’Emélia et son mutisme inconsolable. Soit l’injustice les a brisés, soit la culpabilité les hante depuis longtemps, comme Diodème et son passage à l’acte inévitable.