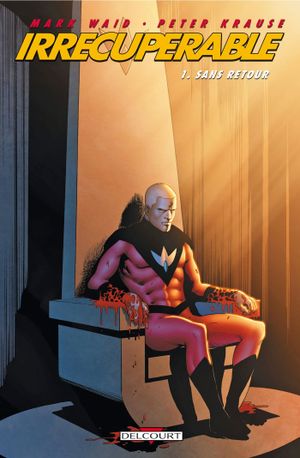

Dans Irrécupérable Mark Waid et Peter Krause utilisent les Super-héros pour montrer comment frustrations et puissance se combinent pour mener au triomphe du Mal. Fascinant et perturbant.

Les amateurs se souviendront peut-être de Kingdom Come, un récit important de Mark Waid pour l’éditeur DC (1996) qui assit la renommée du dessinateur Alex Ross. À la fin de cette histoire, Superman, dans un accès de ressentiment, était à deux doigts de faire s’effondrer le bâtiment de l’ONU sur les dirigeants du monde entier. Avec Irrécupérable, plus d’une décennie après, le scénariste poursuit la réflexion qu’il avait alors entamée. En l’occurrence quelle pourrait être l’histoire si Superman, le plus grand et le plus puissant des Héros, devenait mauvais ?

Ici Superman s’appelle le Plutonien. Naguère il défendait le monde au sein du « Paradigme », un groupe de super-héros qui fait écho à la Ligue de Justice (DC) ou aux Vengeurs (Marvel). Nous sommes effectivement dans un univers nouveau, où aucun des super-héros traditionnels n’apparaît. Ce procédé est souvent utilisé lorsque les scénaristes américains travaillent pour de petits éditeurs et qu’ils souhaitent avoir les coudées franches pour emporter leur récit dans des directions inattendues. Le Plutonien s’est donc retourné contre ses hôtes Terriens. Il est désormais animé par une volonté de pouvoir et un sadisme démesuré, n’hésitant pas à brûler des écoles et à raser des villes entières. Il traque systématiquement ses anciens compagnons d’armes, super-héros de moindre puissance, qui fuient en cherchant un moyen de l’arrêter.

Irrécupérable est un récit extrêmement sombre qui s’organise autour de deux axes. D’un côté le combat pour la survie au présent des rescapés du Paradigme, dont les pouvoirs semblent dérisoires face à la puissance de leur adversaire, et de l’autre l’enquête qu’ils mènent pour découvrir un point faible au Plutonien, enquête qui nous permet de comprendre, par souvenirs successifs, le lent et insidieux processus qui, depuis son enfance, a conduit l’esprit et la morale du Héros à basculer. S’ensuit une terrible mais passionnante récolte de frustrations et de traumas quotidiens qui, s’ils ne semblent pas laisser de traces en surface, marquent profondément la psyché d’un homme.

Si le scénariste interroge la génèse du Mal et s’efforce d’en expliquer les causes et de partager la culpabilité, il ne se départit pas d’un point de vue moral assez vieille école : comprendre n’est pas absoudre. À l’inverse de certains de ses confrères qui ont participé comme lui à l’entrée du récit super-héroïque dans un âge plus adulte, en cherchant à nuancer les catégories rigides du Bien et du Mal, Mark Waid ne verse jamais dans la complaisance ou le cynisme. Ici la violence et la mort expriment toute leur atrocité sans risquer la banalisation. Le dessin de Peter Krause, réaliste et sans ostentation, sert parfaitement cet objectif.

Vladimir Lecointre