Allons enfants de l’apatride

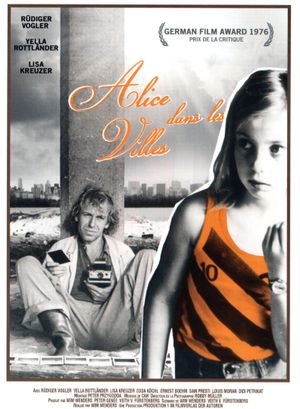

Alice dans les villes s’ouvre sur un prologue qui contredit à peu près tout le programme de son titre. Le plan initial sur le ciel traversé d’un avion descend sous les rambardes d’une plage pour y trouver un homme seul, rivé à son appareil photo, puis à son volant, sans véritables repères.

De la ville, on ne voit qu’une friche industrielle, ou la promesse d’une activité qu’il n’observe qu’à travers les fenêtres de sa voiture ou des hôtels borgnes qu’il occupe : écrans à l’intérieur du cadre, saturés d’enseignes lumineuses, la ville n’y offre qu’une iconicité sans fond que le photographe tente vainement de restituer par ses clichés. De cette quête sans fin sourd alors l’errance, un thème cher à Wenders. De soliloques en silences contemplatifs, le capteur d’images se perd, digne représentant de la postmodernité des personnages de Paul Auster.

Ultime déclinaison du visuel par l’Amérique, la télévision est omniprésente : honnie par Philip, elle nivelle et dément les capacités de représentation de l’image : elle ne signifie plus, mais devient une « publicité pour l’ordre existant » En contrepoint, on comprend mieux la veine naturaliste en noir et blanc choisie par le cinéaste : d’une fluidité brusquée par les cahots de l’asphalte, saturée par les dissonances motorisées d’un son direct qui donne à entendre une ville harassante, la caméra embarquée ne cherche pas à magnifier le paysage américain : elle nous y immerge.

Les êtres de rencontre, loin de lui offrir des repères, se confient et se donnent avec la même absence de distance. Ici, tout est disponible, car rien ne semble précieux. Entre apatrides existentiels, on partage la détresse, on confie les pertes, on associe les quêtes dans un monde qui ne cesse de s’étendre et se subdiviser : de la même façon qu’un voyage dans une Amérique déceptive ne produit pas le texte escompté, le retour en Allemagne se fait par la Hollande.

La rencontre avec Alice est ainsi, au bout de 20 minutes, l’élément qui doit faire sens et entrainer une quête plus concrète. L’adulte affublé d’un enfant parasite est un thème connu : Zazie ou Paper Moon, entre autres, en ont déjà exploité le potentiel comique et singulier.

Chez Wenders, l’association des individus va avoir une double fonction : loin de structurer un espace délité, la présence de l’enfant va le ramifier, tout en redéfinissant l’errance qui va dériver vers la quête. Empruntant tous les moyens de transports, arpentant ciel, terre et eau, l’équipée bancale sillonne l’espace dans une logique en tout point inverse à celle du départ : celui qui apprenait aux novices que le polaroïd ne se révèle qu’après un certain temps, et qui finissait par fermer les yeux au volant de sa voiture se voit dès lors initié à la lecture par strates du réel : on scrute les rues, on interroge les habitants, on s’étonne de la disparition des maisons dans une Europe tout aussi déglinguée que le nouveau monde.

Si Alice est le personnage éponyme, c’est bien par son désir enfantin qui fait du trajet une fin en soi. Avec elle, les problématiques se déplacent : il s’agit de manger, de boire et de dormir. Alice balaie d’un revers de ses mèches blondes les délires philosophico esthétiques de la première demi-heure : elle ne comprend pas le décalage horaire, se rive sur ces fameux écrans haïs par Philip en salle d’attente avant d’en faire un cauchemar. Pas de mythe : elle ne croit pas au pouvoir de Philip d’éteindre l’Empire State Building, lieu commun et archétypal du new york cinématographique : là où Elle et Lui devaient se retrouver, elle et sa mère entameront leur trop longue séparation. Pas de concept, (ainsi, elle conteste le mot « Rêve » lorsqu’ils jouent au pendu : elle exige des mots qui « existent ») mais une vie qui se déroule au jour le jour.

Deux séquences majeures en attestent : celle où son tuteur forcé cite par ordre alphabétique le nom des villes où pourrait se trouver sa grand-mère.

Enfermée dans les toilettes, l’enfant jubile du menu géographique qui s’offre à elle et choisit une ville pour sa sonorité. Alice dans les villes, c’est finalement un voyage assez proche de celui aux pays des merveilles : toute magie est bonne à prendre, pour peu qu’il faille la payer de la mystification d’un adulte qui, somme toute, est prêt à tout accepter tant il est désœuvré.

La deuxième séquence est celle, subreptice, de leur rencontre.

Dans un récit qui s’occupe à ce point de l’espace et de la façon plus ou moins motivée dont on l’arpente (Philip pour son article, Alice pour sa grand-mère), l’attention portée à la convergence de leur trajectoire est fondamentale : leur rencontre se fait dans une porte tambour : Alice y joue lorsque Philip s’y engouffre, et le fait de la regarder l’oblige à refaire un tour complet avant d’entrer dans le bâtiment où il fera la connaissance de sa mère. Le programme est lancé : Alice a modifié son parcours, va le teinter d’une absurde et fausse quête qui le mènera (entre autres) en bateau.

Alice ne va ni responsabiliser, ni donner particulièrement de sens à l’existence de son accompagnateur. Dans l’univers aussi neurasthénique que mélancolique de Wenders, les contradictions cohabitent et se délivrent sous le regard passif des personnages : c’est « On the road again » chanté par Canned Heat sur un juke box au moment précis où Philip se retrouve bloqué par l’aveu de mensonge d’Alice. C’est une jeune fille assise à côté de lui lors du concert de rock alors qu’il pense s’être débarrassé d’Alice au commissariat. C’est l’acceptation de cette jeune fille qu’il se décide enfin à photographier au moment précis où la police vient la récupérer.

A ce jeu, le lien entre Alice et lui est fondé sur l’échange déceptif : Philip s’étant enfermé dans une logique de désagrégation en avait fait, du temps de sa solitude, une pose solidement motivée. Face à un monde atone, il pensait pouvoir éventuellement lui donner du sens par l’entremise du cliché photographique qui lui permettait « d’abattre (to shoot) ce qu’il ne supportait pas ». Avec l’enfant, il va devoir lâcher du lest : d’interprète en anglais pour la mère, il devient dépendant de la maitrise du hollandais de la fille (qui en abuse pour lui imposer un shampoing, posture aussi maternelle que malicieuse). Après avoir apprécié la beauté de la photo « tellement vide » prise depuis l’avion, Alice rentre progressivement dans le cadre de ses propres clichés. Elle-même prendra Philip, qui fera surtout la concession suprême en s’engouffrant avec elle dans un photomaton. Et leur quête commune sera surtout celle d’une acceptation : chercher, sans trouver, à partir du moment où l’on a pris conscience que le cliché (de la maison ancestrale) ne restituait pas la vérité comme Philip semblait le croire au début.

Le regard porté sur les villes et sur une quête infiniment plus intime, celle des racines familiales et de la demeure des ancêtres, celle d’un pays, l’Allemagne, à l’identité encore fluctuante après les traumatismes de l’Histoire, est donc aussi instable que son sujet. Le sens n’aura pas été délivré : certes, Philip a lu dans la presse qu’Alice existait réellement aux yeux du monde et que son périple arrive à terme. Mais c’est aussi par elle qu’il apprend la mort de John Ford et d’une certaine idée, si belle mais révolue, d’un récit classique qui saurait s’achever.

Wenders, en filmant l’erratique, structure cependant bien plus qu’il ne veut le faire paraitre. Outre le motif de la photographie qui va faire passer Philip des paysages aux êtres, les fondus au noir progressivement rapprochés resserrent la dilatation initiale d’un temps étale au profit d’ellipses de plus en plus efficaces.

Enfin, l’occupation de l’espace sera le dernier élément de la réconciliation avec le monde.

La première séquence s’ouvrait sur le ciel, le cadre se déplaçant d’un avion à une rambarde pour aboutir sous la structure où se terrait Philip. A ce mouvement descendant succédait la dynamique latérale du récit, sky/water/road movie qui lui permettait d’occuper l’avion du début et de rejoindre l’Europe pour y parcourir les différentes villes.

Le final est une réponse méthodique à cette construction : de l’homme bloqué et seul du début, nous passons à l’accompagnateur dans un train ; au mouvement descendant répond l’ascension superbe qui quitte le gros plan des visages à la fenêtre du train pour aboutir au plan d’ensemble vu du ciel sur le paysage industriel allemand.

Reste donc un mouvement : un train qui fend l’espace, deux âmes en pleine mue.

Et l’on comprend soudain l’une des rares transgressions au son direct et à la mise en scène brute de Wenders : cette petite et modeste mélodie de guitare acoustique qui ponctue la balade de nos personnages, indice infime de la naissance d’une sensibilité nouvelle.

Du mouvement à spatial à l’émotion intime, le parcours d’Alice dans les villes ne s’achève pas sur l’accomplissement d’une quête, mais a coloré l’errance d’un nouveau et diffus sentiment d’appartenance.

Et de repenser à la porte tambour où notre couple improbable tournait en rond : parcours absurde, mais dont le vertige circulaire est en mesure de redonner le sourire.