Petersen n’a pas une filmo à faire pâlir d’envie un quelconque aspirant réalisateur ou étudiant en cinéma. Soit. Personne n’aimerait se trimballer des casseroles du genre de Troie. Cependant on peut lui reconnaître d’avoir pondu un des films de fantasy les plus emblématiques et les plus appréciés des années 80 —et de mon enfance, donc ; j’ai nommé L’histoire sans fin.

On y retrouve d’ailleurs dans Enemy Mine un peu de ce surréalisme dans la direction artistique qui conférait à Neverending Story son aura si particulière ; un mélange d’enchantement et d’étrangeté.

D’ailleurs, tout le film se ressent comme un objet singulier.

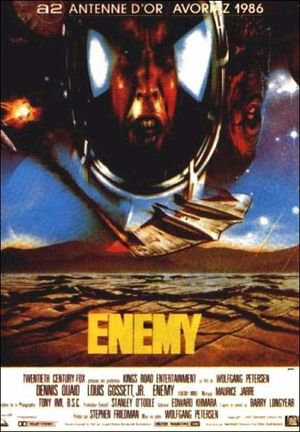

Commençons par son aspect en huis clos accentué par la vision d’étendues désertiques monochromes et désolées d’une planète hostile, dans lequelles une grande partie du film se jouera en binôme, et qui aura dans les premiers instants pour effet de déstabiliser le spectateur étant venu chercher le space opera que la scène d’introduction commençait à lui vendre.

Ensuite, l’apparente pauvreté de l’environnement se verra complétée par le travail de Jarre, remplissant de notes synthétiques et usant de cordes plus classiques un décor aliénant et familier à la fois. L’effet de cet habillage particulier participera souvent à illustrer le décalage suscité par certaines scènes, parfois étranges mais émouvantes juste comme il faut; il s’en faudra des fois de peu d’ailleurs.

En effet, l’histoire véhicule sans grande originalité —mais sans mièvrerie non plus— des notions telles que la tolérance, le partage et l’ouverture à l’Autre ; de quoi facilement rebuter si un subtil équilibre lié à l’écriture et redevable à l’interprétation des deux principaux protagonistes ne gommait pas tout larmoiement prévisible d’un revers de répliques souvent drôles, et de petits instants fragiles et furtifs qui fonctionnent. La construction de leur relation devient aussi plus solide et crédible à mesure que ces moments prêtant à sourire alternent avec la tension liée à un mélange de besoin et de dégoût inspiré par un être différent de soi.

L’universalité dans la différence, en somme.

N’empêche que cette relation entre Quaid et Gosset junior —puis avec le petit Zammis, toute naïve qu’elle puisse être qualifiée, s’avère pourtant être le principal atout du film, au delà de ces qualités techniques ou artistiques ; elle lui donne une âme.

Une âme qui mène à regarder par delà l’austérité émanant du film, et aide à faire fi d’une singularité qui pourrait aisément rebuter un grand nombre de spectateurs. Je veux dire : c’est pas super gai, c’est un peu glauque, un peu laid, un peu beau, un peu vide, et un peu fauché tout de même. Et c’est d’ailleurs grâce et à cause de tout ça que ma note n’excède pas 7.

(Ça et une ou deux conneries et incohérences du genre sortir sans casque sur une planète inexplorée, y trouver des canettes de Pepsi etc...)

Cependant, sa singularité constitue aussi un bon argument pour conseiller de le voir, au moins une fois. Pour cette façon dont il m’a évoqué vaguement Bradbury par son flottement étrange oscillant entre exotisme et nostalgie, et sa touche d’humanité simple et universelle. Pour ces images travaillées, ces magnifiques matte paintings, ces maquillages très détaillés, ces incrustations et décors soignées (très bonne scène d’ouverture).

Et son supplément d’âme.

P.S : Merci à @Before-Sunrise