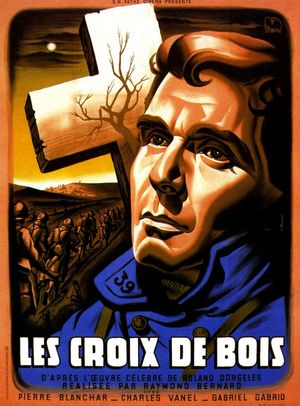

Adapté du roman de Roland Dorgelès paru en 1919, Les Croix de bois est en un sens le versant français d’À l’ouest rien de nouveau : le récit de la Grande Guerre par une jeune recrue, venue romantiquement en découdre pour la patrie avant de découvrir l’enfer des tranchées.

À cette vision possiblement lyrique, le film de Raymond Bernard va principalement opposer un traitement documentaire. L’immersion dans le quotidien est en effet selon lui le meilleur moyen de donner la mesure des épreuves infligées au soldat, au premier rang desquelles on trouvera le temps. La tranchée est avant tout une attente, qui dans un premier temps peut générer la camaraderie et donner l’illusion de créer une autre forme de vie sociale. Mais chaque moment festif est interrompu par le passage d’un brancard, et les conversations tournent surtout autour de l’attente : de l’assaut, ou de l’agression ennemie. Les séquences de temps suspendu abondent, notamment celle où les français comprennent que l’ennemi est en train de construire sous leur abri pour y déposer des mines, et ont ordre d’attendre la relève.

Un autre moment de bravoure évoque les bombardements : au lieu d’inféoder l’explosion à la structure narrative traditionnelle, à savoir un temps bref et spectaculaire, le film insiste au contraire sur sa durée et l’aliénation totale qu’il peut générer sur les soldats. En résulte une séquence d’un quart d’heure de pilonnage continu, ponctué de cartons « Et cela dura dix jours » répétés à trois reprise. Une démonstration éprouvante et imparable, qui oriente clairement la dimension engagée du propos, qui reste néanmoins souvent implicite.

Pas de musique, pas de construction esthétique singulière, pas de récit notable permettant de voir se dessiner une trajectoire héroïque. Les croix de bois s’occupent des petits soldats, de ceux qui meurent à la chaîne, et deviennent cette procession de croix de bois, pendant de la décoration prestigieuse de la croix de fer, image qu’on avait déjà dans À l’Ouest rien de nouveau. Au J’accuse de Gance, Bernard emprunte le split screen permettant de faire défiler les vivants et les morts sur un même écran, raillant avec amertume l’obligation donnée aux survivants exténués de défiler en musique devant leur général.

À mesure que l’expérience se déploie, les figures n’émergent que pour rendre la situation plus pathétique. C’est le silence, les pleurs d’un homme face à la mort, et la marche résignée de silhouettes uniformisées dans la nuit noire du grand chaos. On en oublierait presque qu’il est organisé par les hommes.