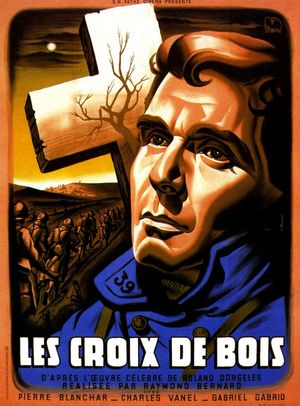

Les commémorations du centenaire de « la Grande guerre » ont permis à ce grand classique du cinéma français de sortir du relatif « oubli » dans lequel il était injustement tombé.

Remarquablement restauré sous le patronage des Archives Françaises du Film et du CNC, sa ressortie en 2014 et son passage au Festival de Cannes, section « Cannes Classics », a permis au public cinéphile français de redécouvrir cette œuvre forte, réaliste et spectaculaire de Raymond Bernard, cinéaste important mais mésestimé.

Indéniablement, le film renvoie au film de Lewis Milestone « A l'ouest rien de nouveau », sortie deux ans plus tôt. Comme lui, « Les Croix de Bois » dénonce l'horreur et l'absurdité des combats, vécu de l'intérieur, par les soldats eux-mêmes. Mais là où les deux films diffèrent, c'est dans leur traitement scénaristique. « A l'Ouest... », au travers de son traitement narratif plus classique, permet au spectateur une forte empathie émotionnelle vis-à-vis de ses deux jeunes héros, entraînés dans un conflit qu'ils finissent par vivre comme une« absurdité». Cela montre à quel désastre conduit une idéologie guerrière et nationaliste. C'est donc un film antimilitariste, à la portée symbolique et universelle. Alors que « Les Croix de Bois » tient plus du style documentaire, relatant avec soin le quotidien des « poilus » d'un bataillon sur le front de la Marne. On nous livre, volontairement, peu d'informations sur la vie des personnages hors du front. Là n'est pas le sujet. Il s'agit de montrer l'horreur. A cet égard, Raymond Bernard reste fidèle à l'esprit journalistique du livre éponyme de Roland Dorgelès, journaliste engagé sur le front, qui s'inspira de ces notes pour écrire son livre.

Trois personnages « principaux » se dégagent dans le bataillon d'une dizaine de soldats: Gilbert Demachy (Pierre Blanchar, très expressif et « habité »), étudiant idéaliste de bonne famille, tout juste engagé sur le front. A ses côtés, le soldat Sulphart (Gabriel Gabrio, rayonnant), avec qui il lie une amitié rapidement solide, et le capitaine Bréval (Charles Vanel, d'une sobriété rare), gardien de la cohésion entre tous les membres du bataillon, simples artisans et ouvriers, comme la majorité des soldats sur le front...

Pas de critiques des rapports de classe dans le film. Dans un contexte où l'on pense que c'est « la der des ders », le message est profondément patriotique et à la gloire de nos soldats. En montrant la solidarité qui les rassemble face à l'horreur, nos trois héros sont unis derrière la patrie, dans le but de bien faire passer l'idée que c'est la France unie qui a gagné.

D'ailleurs, Raymond Bernard, par soucis d'authenticité, insista pour remplacer ses nombreux figurants par de vrais anciens combattants ayant vécu l'enfer des tranchées, à l'image de deux de ses têtes d'affiche, Pierre Blanchar et Charles Vanel.

Dans la première heure, le réalisateur restitue parfaitement, avec force et tension, le vécu des soldats dans les entrailles des tranchées, soumis à des conditions d'hygiène déplorables, à l'attente lourde, angoissante d'un ennemi, sournois, qui les piégeras tôt ou tard... Mais quand ? La mort s’abattra t-elle sur eux ou sur le bataillon de relève ?

Soulagement et effroi sur les visages, quand sur le chemin vers l'arrière du front, ils voient le bataillon de relève se faire décimer, à la place qui devrait être la leur. Chance ou sursis ?

Puis, des moments magnifiques, par leur portée symbolique, sur la tombe d'un soldat compagnon tombé au combat, et cet « Ave Maria », lors de la messe, supplication incantatoire, espoir hypothétique d'être protégé ou sauvé par le ciel. Bien dérisoire, à côté des dizaines de camarades soldats, estropiés, entre la vie et la mort, que l'on tente désespérément de sauver dans la maison de Dieu.

Dans la deuxième heure, changement de ton. A l'attente succèdent deux grandes séquences de combats, très innovantes pour l'époque. A la fois, saisissantes et spectaculaires, elles n'ont rien à envier à la séquence d'ouverture du film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Spielberg: le réalisateur s'infiltre la caméra à l'épaule, comme « témoin », filme sur le vif, les visages, les corps, façon reportage, tout en alternant sur des plans larges de bombardements incessants... Le spectateur se retrouve en totale immersion au cœur de l' « enfer » et de ce « bourbier » apocalyptique, vraie « boucherie » où le soldat n'est que de la simple chair à canon. Le réalisateur distille aussi ici et là, quelques plans fulgurants du champ de bataille et du no man's land, où soldats, paysage et corps de soldats abattus font penser à des tableaux de maître.

Rappelons que Raymond Bernard était vu, à l'étranger, comme l'égal de David W. Griffith français, et ce film, un des ses plus ambitieux, le prouve amplement, car il restera dans les mémoires comme un des plus grands films de guerre de l'histoire du cinéma pour son côté brut.

C'est, surtout, dans cette deuxième heure qu'on prend conscience de l'ambition hors norme de son travail. La technique, à tous égards, et notamment la restitution du son dans les séquences de combats, totalement immersif et enveloppant, est tout bonnement remarquable. Tous les moyens mis à sa disposition sont d'ailleurs assez considérables. Il obtint l'autorisation exceptionnelle de tourner en condition réelle, dans les ruines et lieux mêmes d'un des champs de bataille de la Marne.

Il eut été inconvenant que le pouvoir en place le lui refuse, puisque Raymond Bernard livre avec son film un véritable « monument patriotique » à la mémoire et à la gloire des millions de soldats tombés et sacrifiés pour la victoire de la France.