Réalisateur polyglotte d’origine sicilienne, Stefano Savona ouvre son quatrième long-métrage avec un plan duquel jaillit toute la superbe audace des paradoxes : une petite fille, habillée pauvrement en rose et mauve, déclare face caméra, assise sur un parpaing et jouant avec le sol poussiéreux : « Je ne connais plus les histoires. Je ne connais plus aucune histoire. Je ne sais plus raconter les histoires »... On songe au génial incipit de « La Recherche » proustienne : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure »... Qui plus est, dans un territoire, la bande de Gaza, où la femme est si volontiers écartée et où les garçonnets de l’âge de la petite fille, sept ou huit ans, peuvent, quelques scènes plus loin, lui lancer au visage : « Ecarte-toi, tu n’es pas un homme ! », donner si ouvertement la parole à une femme qui prétend n’avoir rien à dire - on verra sous peu qu’il n’en est rien ! -, reflète une démarche qui ne manque pas de panache.

Le propos est pourtant éminemment masculin, et guerrier, puisque le tournage du documentaire s’est étiré sur une dizaine d’années, commençant le 20 janvier 2009, au lendemain de l’opération « Plomb durci », conduite par l’armée israélienne et visant à forer un passage jusqu’à la mer, de préférence en passant par le quartier occupé par la famille Samouni et réputé pour son caractère paisible, ce qui assurait les soldats de ne rencontrer aucune poche de résistance ; semblable raisonnement fut conduit par la division nazie « Das Reich », à l’encontre du village d’Oradour. Sinistre ironie de l’Histoire dans ses effets de bredouillements, de plus en plus lamentables au fur et à mesure qu’ils se reproduisent...

Stefano Savona a donc fait la rencontre des survivants de la famille Samouni à la suite de cette opération particulièrement meurtrière et violente, réalisée en partie par des soldats au sol et en partie par des drones armés survolant rues et maisons. Le montage n’est pas chronologique, commençant après le drame et accompagnant dans sa tenace entreprise de survie ce qu’il reste de la famille, une fois les morts enterrés, les gravats déblayés, les nouvelles pousses d’oliviers réapparues... De manière inattendue et frappante, la petite fille, Amal, n’évoque pas l’intervention militaire en termes guerriers, mais à travers le sort des arbres et des plantes : le grand sycomore déraciné, les oliviers anéantis, le blé saccagé... puis le caractère éminemment précieux des arbres survivants et des petits nouveaux qui prennent vie... Cette façon de dire le drame, façon qui, loin d’éclairer le désastre, semble le contourner, a pour effet à la fois paradoxal et finalement logique de renforcer le sentiment d’une perte radicale, d’une destruction irréparable.

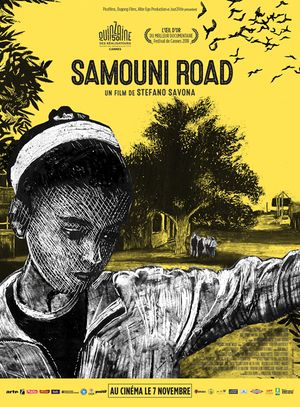

Le documentaire filmé est régulièrement interrompu par des passages de dessin animé en noir et blanc, réalisés avec une technique de pastel gratté qui accorde une place prédominante au noir. Ces dessins reviennent sur l’avant 20 janvier 2009 et représentent la période précédant l’attaque mais aussi l’attaque elle-même. Dans la continuité de l’importance accordée au végétal, ces dessins offrent une grande place aux oiseaux zébrant le ciel par bandes tapageuses, oiseaux qui semblent percevoir avant les hommes l’approche des phases d’attaque. Est ainsi souligné le terrible contraste entre une vie paisible et pacifique, tournée vers la culture des plantes, puisque ces villageois étaient essentiellement cultivateurs, et le déferlement de violence métallique qui se déversera sur le village. À la manière de « Valse avec Bachir » (2008), de Ari Folman, le dessin permet de figurer la violence dans toute son insupportable intensité, mais aussi à travers la trace qu’elle aura imprimée dans la mémoire des victimes ou des témoins. Ces images très sombres alternent elles-mêmes, par moments, avec les prises de vue enregistrées par les caméras fixées sur les drones ; autres images nimbées d’irréalité, malgré leur fonction d’enregistreurs du réel, et sur lesquelles les petites silhouettes humaines apparaissent dans un blanc fantomatique, petits vermisseaux dont l’éradication est ainsi rendue totalement abstraite.

Revenant aux suites du drame, Stefano Savona filme également sans concession les tentatives de récupération par des groupuscules extrémistes, pour lesquels ce malheur est une aubaine, et qui tentent de s’accaparer et de promouvoir les victimes pour mieux enrôler et endoctriner leurs proches. Tentatives auxquelles les individus résistent plus ou moins fermement, selon leur force de caractère...

Mais se détournant délibérément de cet aspect inquiétant, puisque prometteur de nouvelles violences, le réalisateur choisit de clore ces deux heures par une scène d’apaisement. L’un des fils du père foncièrement pacifique, mais scandaleusement assassiné « par sécurité », en 2009, sans la moindre sommation, se marie enfin. Avec l’immense sensibilité et le sens du détail qui caractérise sa caméra, Stefano Savona recueille les larmes davantage libérées, étrangement, par ce moment de joie qu’au cœur de la douleur brute et de la colère pétrifiée.

Un regard infiniment précieux, qui sait envisager la réalité dans sa nuance, sa complexité, et se garde de la réduire ou de l’asservir à quelque idéologie que ce soit.