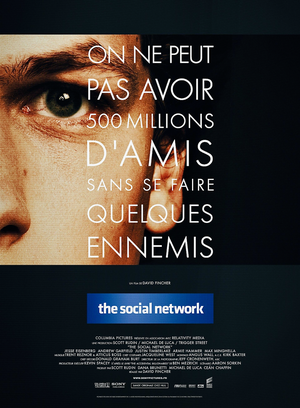

Alors que Fincher optait dans Zodiac pour la distance et l’atonie comme remède à l’hystérie souhaitée par un psychopathe, le sujet qu’il aborde dans The Social Network va impliquer un changement de perspective.

Facebook, son ascension fulgurante et la création d’un monstre tentaculaire qui serait l’allégorie de la civilisation à l’ère du 2.0 ne peut provoquer qu’un sentiment : celui de la fascination.

Epaulé par le génial Aaron Sorkin, Fincher semble baisser la garde, nous immergeant dans le dédale d’Harvard, ses soirées où l’élite se trémousse dans les boiseries cossues de ses final clubs dans un classieux noir et or.

Le dialogue initial, d’un rythme absolument étouffant, virtuose dans ces circonvolutions, place le protagoniste dans la course : sociopathe, parlant comme il bouffe du code, programmé pour anticiper nos désirs numérique, c’est une machine à gagner aussi efficace qu’effrayante, sacrifiant pour son grand œuvre les dommages collatéraux que sont les relations sociales.

Ce rythme, cette fluidité alliée à la musique hypnotique de Reznor, suffirait au succès du biopic. C’est une nouvelle fois sans compter sur l’intelligence du regard de Fincher, qui ne s’empare jamais d’un sujet sans arrières pensées.

Récit d’un succès et de sa propagation planétaire, le parcours de Facebook est celui d’une courbe ascendante que rien ne semble arrêter : raison pour laquelle le cinéaste y substitue les malices d’un montage fondé sur les flashforwards qui va largement complexifier la caractérisation des personnages. Présentés au départ comme une élite largement adulte (c’est-à-dire capitaliste) avant l’heure, ils peuvent fonder des entreprises, déposer des brevets et s’auréoler de succès alors qu’ils sont encore étudiants. Les retrouver quelques années après lors des dépositions judiciaires laisserait entendre une maturité nouvelle, qui en fait n’advient pas : qu’on invente un canular potache dans sa chambre où qu’on gère les flux de son site à l’échelle internationale, l’état d’esprit est le même, les jalousies identiques. Le monde est gouverné par des post-adolescents milliardaires, qui le prennent d’assaut derrière leurs claviers, à l’image de Sean Parker, qui a gagné à faire vaciller l’industrie du disque grâce à Napster.

« Fashion is never finished »

Comment rester dans la course ? Comment maintenir l’intérêt ? En comprenant ce que veulent les consommateurs, à savoir s’exposer, et fournir toute la matière première. C’est bien là le génie de ces petites frappes que d’avoir sur opérer l’un des grands rapts du début du siècle où la population mondiale va s’engouffrer avec euphorie dans le don de ses données personnelles. Fincher opte bien entendu pour celles des protagonistes, et fait de cette succes story un soap de milliardaires révolutionnant l’ère numérique, captant cette fièvre avec un sens du rythme phénoménal. On pourra regretter les minuscules lourdeurs sur le retour du motif de la petite amie initiale, et le fait de conclure avec elle.

Car sa distance analytique est la plus grande réussite du film : aux antipodes de l’hagiographie, sans virer dans la satire pesante, The Social Network est sur le fil. Fincher dissèque, distribue dans le temps, place les faits et capte comme personne la fébrilité de la civilisation numérique.