G.I. Jane est certainement l’un des films les plus impersonnels de son auteur, quoique ses thématiques et ses obsessions demeurent, plus en retrait, et ressemble davantage à une œuvre de Tony Scott : musique grandiloquente (ici épouvantable), caméra libre et expérimentale, domaine militaire que l’on retrouve à l’identique dans un Top Gun (1986) ou un Crimson Tide (1995). Le parcours de Jordan O’Neill consiste en une mutilation de l’Ève pècheresse, figure biblique de la faiblesse et de la séduction, qui passe avant toute chose par une violence qu’elle s’inflige physiquement et mentalement : elle soumet son corps aux coups, au froid et à l’usure, elle se rase elle-même les cheveux, partage le dortoir des hommes qu’elle sauve au combat, notamment son chef instructeur lors d’une mission de rapatriement qui dégénère. Sa féminité éprouve la virilité telle qu’elle se définit et se pratique dans l’armée : vantardise, répartie et vulgarités sont de mise et constituent le langage de ce microcosme extrême au sein duquel les individualités sont broyées.

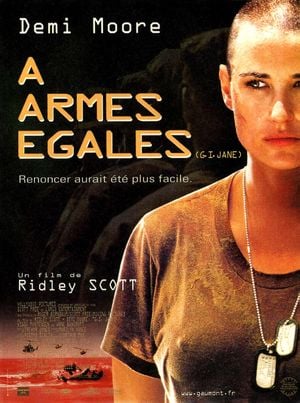

Si l’ouverture et la clausule souffrent de situations proches du ridicule, avec par exemple l’une des pires idées esthétiques vues chez Scott – la manie de zoomer dans l’image à chaque détonation d’arme à feu –, reconnaissons néanmoins l’efficacité de sa réalisation lorsqu’il s’agit de former les recrues, ainsi que la réflexion plutôt fine sur la place de la femme dans l’armée, articulée à ses retombées politiques. Le cinéaste sait peindre des antagonistes détestables dont les motivations demeurent vraisemblables et, en ce sens, disent quelque chose de l’humanité : la sénatrice Lillian DeHaven rappelle que les avancées de la cause des femmes sont aussi dues à des calculs électoraux et carriéristes ; elle est campée par une Anne Bancroft impériale. N’oublions pas enfin de saluer la performance de Demi Moore, métamorphosée pour son rôle, et qui livre ici une démonstration de son talent.