L’écriture, et particulièrement la crise de la page blanche, est un sujet souvent inspirant pour la fiction : cette angoisse connue par tout écrivain ou scénariste lui est propre, remet en cause son existence même et pourra aller jusqu’à fonctionner comme un traumatisme dont on trouvera les traces plus ou moins explicites dans ce qu’il produira par la suite.

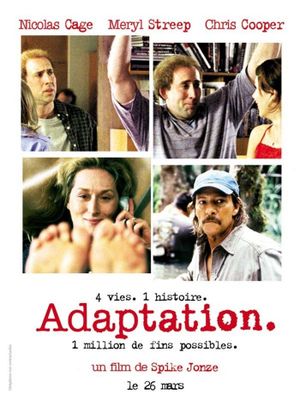

Charlie Kaufman, après le succès du scénario de Dans la peau de John Malkovich écrit pour Spike Jonze, rempile avec le réalisateur et devient le personnage principal de son nouveau récit. Soit la mise en abyme très lisible du scénariste se débattant avec l’adaptation d’un livre écrit par une journaliste du New Yorker sur un chasseur d’orchidées sauvages.

Le premier sujet sera donc un autoportrait peu flatteur du scénariste, asocial, en surpoids, (belle performance d’enlaidissement de Nicolas Cage) incapable de parler aux femmes, enfermé dans une voix off qui se complait à exacerber son autodépréciation, aux prises avec un livre inadaptable et un frère jumeau qui s’essaie lui-même à l’écriture en compilant tout le cahier des charges le plus médiocre et commercial imposé par le formatage hollywoodien. Ce double réussit là où il échoue, avec les compromissions que son éthique lui interdit, y compris dans ses conquêtes féminines, Charlie se réduisant à une activité ô combien révélatrice de la tristesse de son imaginaire créatif, à savoir la masturbation.

L’impasse est celle de la radicalité posée comme un axiome : toutes les recettes traditionnelles du scénario sont rejetées comme autant de facilités honteuses, que le frère jumeau exploite allègrement. Un désir chevillé au corps d’une originalité à nulle autre pareille (les collaborateurs lui rappellent toujours à quel point Dans la tête fut hors-norme) matérialisé par une photo terne, un enfermement toxique et stérile auquel répondent, de plus en plus nombreuses, les séquences solaires adaptées directement du livre en question, où Meryl Streep devise sur son personnage, un baroudeur aussi grossier que fascinant lui faisant découvrir le monde passionnant des fleurs. L’adaptation a donc, en un sens, bien lieu, même si elle se présente ici comme la lecture d’un scénariste qui ne parviendra pas en faire un screenplay.

Les liens entre les deux niveaux de récits se font d’abord écho (la fascination de la journaliste pour Laroche, celle de Kaufmann pour la journaliste), avant de converger.

L’attrait de Kaufmann pour les parcours labyrinthiques est ici plus modestement exploité que dans ses réalisations futures (Synecdoche, New York, et Je veux juste en finir), mais l’idée est la même : faire du processus de création le lieu où se dit dans sa plus forte fragilité l’humain, davantage que les codages futurs des symboles ou métaphores. Ici, le parcours consiste à surpasser la mégalomanie du créateur pour le pousser dans ses retranchements. Ses propres idées de mise en abyme (pourtant portées à l’écran par Spike Jonze !) sont présentées comme des facilités trouvées dans l’impasse, et la dernière partie où il partage le récit avec Susan va convoquer tous les éléments dans lesquels il se refusait à se compromettre pour sa propre écriture : trafic de drogue, chasse à l’homme, course poursuite et attaque de crocodiles. A ce stade, le spectateur est dans une position ambivalente : diverti, certes, mais averti, peu dupe de ce qui s’offre à lui, sans pour autant rejeter en bloc certains moments forts. L’identification des ingrédients indissociables de tout scénario (renforcée par l’intervention de McKee, grand prêtre des séminaires d’écriture), un élément qu’on retrouvera sous forme d’objets parsemés dans Je veux juste en finir, aboutit à une certaine complicité avec l’auteur, et la façon dont ses personnages pantins sont projetés dans les attentes conventionnelles du spectateur, lui-même en proie à des fantasmes à l’horizon restreint. Et pourtant : lorsque le sentiment surgit, lorsqu’un « je t’aime » est prononcé, lorsqu’une phrase essentielle est prononcée (« You are what you love, not what loves you »), même soutenue par des violons, le spectateur averti peut baisser la garde. De la même façon que notre scénariste se dirige vers la fin du récit ravi de nous apprendre… qu’il en a trouvé la fin, Adaptation construit un réseau complexe de réflexions autour d’une évidence, celle des invariants et des incontournables du sentiment. Beaux, fragiles et évidents comme cet autre cliché qu’est l’existence même de la fleur.