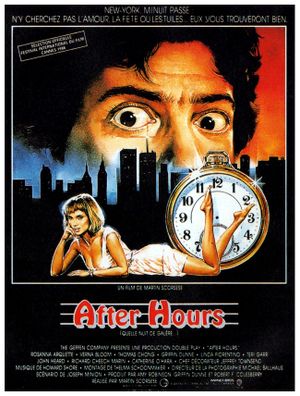

On n’attend pas forcément Scorsese sur les terres risquées de la comédie, à moins qu’elle ne soit le prétexte à un rire plus grinçant, comme c’est le cas avec La Valse des Pantins. Pourtant, avec After Hours, c’est bien ce genre que le cinéaste prend à bras le corps, et pour un résultat proprement jubilatoire.

La dérision passe par un élément fondateur du film : le ratage. Tout, dans ce début de nuit destinée à devenir un cauchemar sans fin, est sous le signe du manque : un billet qui s’envole, des clés qui tombent au sol, un rendez-vous qui prend l’eau.

Paul Hacket, présenté dans le prologue comme le prototype du personnage normal, va faire face à une faune nocturne paranoïaque, cyclothymique, hystérique et avide de violence. On sait que Kafka riait beaucoup de ses propres écrits, et c’est le parti choisi ici : rire sadique de voir les mésaventures de cette victime, rire d’angoisse aussi de constater le déploiement de ce monde interlope dans lequel tout est possible, sur la crête de la crédibilité, aux lisières du fantastique.

La nuit s’inscrit autour d’une ligne directrice, celle de l’odyssée d’un retour impossible, sur lequel se greffent des ramifications multiples au gré des espaces investis et des névropathes rencontrés. Mais là où la machine devient véritablement infernale, c’est dans la capacité du récit à entremêler les trajectoires, à les faire converger dans ce quartier qui ressemble de plus en plus à un labyrinthe. Les événements se précipitent et Paul passe du statut de visiteur à celui de bouc émissaire, trainant à sa suite une horde vengeresse sur le point de l’annihiler complètement. Chosifié, plâtré, tondu, kidnappé, il est à la fois le bouchon sur les vagues et l’origine même de la houle.

Splendidement écrit, le film tient par une dynamique hors pair. La mise en scène, nerveuse et calibrée, reste fidèle à l’esthétique de Scorsese, celle d’amples mouvements, cette fois accélérés un brins pour coller à l’hystérie ambiante, jouant sur le découpage des rues, le cadrage carcéral sur les lucarnes, les portes ou les cages d’escalier. La galerie de personnages est d’une richesse inépuisable, et la gestion des dialogues, toujours dirigés vers le dérapage et l’explosion, d’une rare efficacité.

New-York est décidemment la ville de tous les univers. Après en avoir épuisé la noirceur dans Mean Streets ou Taxi Driver, il en éclaire de nouvelles zones d’ombre : risibles et inquiétantes, elles participent à l’élaboration de cette fascinante Comédie urbaine.

(8,5/10)