Ceux qui comme moi aiment le cinéma depuis l’enfance et ont grandi durant les années 90 ont peut-être eux aussi la nostalgie des vidéoclubs. Ces petits commerces plus ou moins bien tenus et garnis de rayons sur lesquels on trouvait des boitiers de VHS de tous genres avec leurs jaquettes parfois intrigantes qui attiraient irrésistiblement l’œil du gamin trop curieux.

Moi, c’était un magasin appelé Impact Club. Le gérant était un sosie du méchant barbu du Hold-up de Belmondo et tenait la boutique avec sa mère, une vénérable petite vieille au faciès de sorcière (verrue comprise). L’endroit était glauque, sale (ils ne faisaient jamais la poussière sur les rayons), il y avait bien sûr une partie dédiée à des films pour adultes dans laquelle le gamin pubère que j’étais n’a jamais osé entrer, mais c’était aussi le vidéoclub le plus riche en curiosités filmiques de la ville. Qui plus est, mon père ayant été dans l’armée le sergent-chef du propriétaire de l’endroit, le colossal barbu et sa daronne me faisaient régulièrement crédit sur les vidéos empruntées.

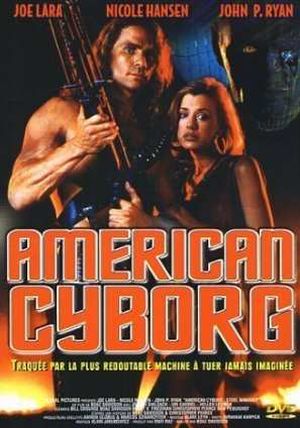

C’est dans cet antique lieu de culte cinéphile, disparu il y a belle lurette, que je découvrais à l’époque cet American Cyborg : Steel Warrior. Un nanar aussitôt vu aussitôt zappé. Le jeune cinéphage que j’étais alternait généralement entre bons films sortis au cinéma et curiosités occultes qui pouvaient parfois se révéler agréablement surprenantes (c’est dans ce vidéoclub que j’ai découvert le très bon Planète hurlante de Christian Duguay, resté peu de temps en salles, alors même que tout les autres clients faisaient des pieds et des mains pour réserver leur Independence Day qui m’avait déjà fait vomir tout mon popcorn au cinéma).

Revoir American Cyborg aujourd’hui (il est facilement trouvable sur la toile) s’avère être non seulement un plaisir coupable mais un agréable retour à l’époque insouciante où je l’avais découvert. Car il apporte bien sûr avec lui son énorme lot de nostalgie et de souvenirs, d’insouciance juvénile et de champ des possibles.

Loin de moi l’idée de vous le recommander bien sûr, sauf si vous affectionnez ce type de productions ciné fauchées de l’ère des VHS. Des petites péloches qui pouvaient sortir brièvement en salles (L'Arme parfaite), louper leur public et se refaire une vie à la location ou bien sortir directement dans le circuit vidéo. Des films dans lesquels des acteurs tels que le regretté Joe Lara (American Cyborg, Steel Frontier), Jeff Fahey (Freefall, Darkman 3), Jeff Speakman (L’Arme parfaite, The Specialist), Michael Dudikoff (Cyberjack, Soldier Boyz), Mario Van Peebles (Full Eclipse, Le Guerrier d’acier), Mark Dacascos (ADN, Onde de choc), Rutger Hauer (Crossworlds, Omega Doom), Chuck Norris (The Hitman, Forrest Warrior), Dolph Lundgren (Pentathlon, Blackjack), Christophe Lambert (Mean Guns, Fortress 2), JCVD (Ultime menace, The Hard Corps), Wesley Snipes (Nuclear Target, L’Art de la guerre 2) et bien sûr Steven Seagal (Menace toxique, Ultime vengeance) se réservaient la vedette à destination directe des vidéoclubs.

Avec American Cyborg, on plonge dans le nanar de l’ère classique de ces lieux de perdition cinéphile. Les folles années 90 qui essayaient de dupliquer le concept de Terminator à toutes les sauces en figurant un futur post-apocalyptique par le décorum de quelques entrepôts désaffectés. L’originalité d’American Cyborg, par rapport aux autres plagiat du film de Cameron (qui était lui-même quelque-part un plagiat de la nouvelle Survivant d’Harlan Ellison mais ça tout le monde l’ignorait et s'en fiche aujourd'hui) c’est qu’il pille aussi tout le concept du roman Les Fils de l’homme de Phyllis Dorothy James paru un an auparavant. On y retrouve pour la première fois à l’écran cette même idée d’une humanité stérile et en fin de course ainsi que la figure messianique de la dernière femme enceinte que le héros se mettra en devoir de protéger.

Servi par des acteurs de grande classe (comment oublier John Saint Ryan, si bon comédien qu’il s’avérait à peine capable de jouer les robots inexpressifs), des dialogues inspirés, un scénario qui bouffe à tous les râteliers (résistance humaine, IA oppressive, mutants dégueulasses), et nous réservant un des plus beaux twists de l’histoire du nanar (la révélation de l’identité du personnage de Joe Lara reste parmi les moins surprenantes et les plus mal-amenées qu’il m’ait été donné de voir venir), le film de Boaz Davidson (un obscur réalisateur israélien de films de cul soft des années 80) reste à la fois un des plus beaux exemples de mauvaise science-fiction produite durant les années 90 et aussi le parfait parangon d’une époque insouciante et révolue, où d’intrigants producteurs amateurs sans la moindre fibre artistique tentaient tant bien que mal de rentabiliser leur maigre investissement dans des ch’tites productions destinées uniquement au marché de la VHS.

Aujourd’hui, des producteurs sans la moindre fibre artistique gouvernent les grands studios et rentabilisent sans effort les centaines de millions qu’ils investissent dans d’énormes navets luxueux servis par des stars tels que Jason Statham, Dwayne Johnson ou Vin Diesel, qui se posent comme les successeurs des Willis, Schwarzenegger et Stallone mais qui n’en ont pas l’intégrité artistique ni même la filmographie.

Preuve que même au cinéma, rien ne se perd, tout se recycle. Tout le monde se fout d’American Cyborg désormais. Pourtant Hollywood ne cessera jamais d’en produire des ersatz plus ou moins recommandables, différents types d’histoires de robots tueurs, de héros invincibles, présentées sous d’autres formes. La simple différence est que ce qui puait le nanar sans le sou hier, sent bon le nanar surfriqué aujourd’hui. Et que beaucoup plus de spectateurs en bouffent.