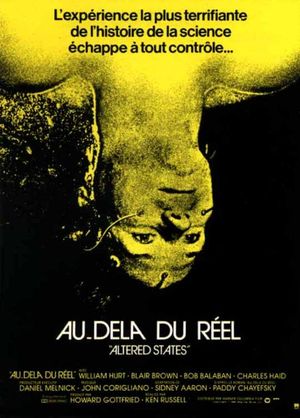

Le film d’épouvante sur les expériences scientifiques est un genre en soi, qui suppose un certain nombre de codes. A ce titre***, Au-delà du réel*** mérite une certaine distinction, notamment par sa mise en place, qui ne bascule dans le fantastique que très tardivement.

La première partie, résolument lente et presque contemplative, construit de façon apparemment décousue l’établissement de la vie scientifique et amoureuse du personnage principal campé par un William Hurt.

Les premières images nous renvoient à ce que sera l’univers de Caro & Jeunet, de briques et de cuivre, assez anxiogènes, pour des expériences de confinement à la recherche d’états de conscience altérés. Lorsqu’on commence à donner à voir les hallucinations, notamment lors de visites aux indiens du Mexique, il faut montrer une certaine indulgence pour les moyens techniques dont disposait le cinéma en 1980… Trips psychédéliques, symbolique assez poussive (crucifixion, suaires, animaux à yeux multiples, femmes juvéniles et sanglantes…) traitement de l’image ponctuent ces séquences qui ne fonctionnent pas toujours.

La quête faustienne de l’ultime vérité passe donc ici par une régression à la conscience primale qui, sous l’effet combiné des drogues et de l’isolement (dans un caisson dont semble s’être directement inspiré la série Fringe) va avoir des conséquences concrètes et physiologiques. C’est peut-être là la plus grande faiblesse du film, dans le registre La Mouche version primate.

La fin, toujours aussi criarde dans ses effets de trip ultime dont les extrémités, à savoir un retour à la matière première, ne sont pas sans évoquer les fantasmes cosmogoniques de Besson dans Lucy, permet tout de même une réflexion assez intéressante sur la quête humaine. Entre le désir de la connaissance et celui de l’amour, vérité certes éculée, Au-delà du réel devient un film de couple assez fragile et presque touchant, assez proche dans cette thématique finale de l’âpre et beau Je t’aime, je t’aime de Resnais.

(6.5/10)