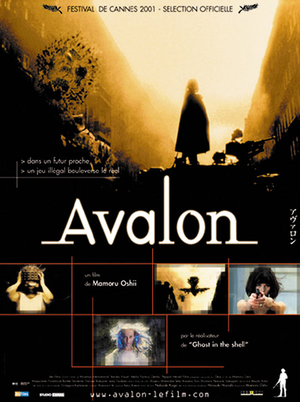

Avalon se présente comme l’un des films « en prise de vue réelle » de Mamoru Oshii, un des maitres de l’animation japonaise : affirmation qui peut sembler paradoxale, tant le traitement des images en question va s’acharner à en destituer toute la réalité.

Dans une société indéterminée qui emprunte beaucoup de ses traits identitaires à l’ex bloc de l’Est (le film fut tourné en Pologne, et en polonais), la vie de certains citoyens se résume aux exploits qu’ils accomplissent dans un jeu illégal, Avalon. Certains joueurs s’y trouvent enfermés au point de ne pouvoir s’en extraire.

Comme toujours chez Oshii, il s’agit avant tout de mettre en place une ambiance. Loin du futur technoïde imaginé pour Ghost in the Shell, tout son post traitement numérique tend à s’effacer au profit du décati, du sale et d’un progrès qui suinte d’une sorte de rouille graphique.

On ne peut évidemment que songer à la photographie des films russes, et plus particulièrement celle de Tarkovski, qui joue de la même épiphanie en signifiant le passage d’un monde à l’autre par l’avènement d’une couleur nouvelle dans Stalker, ainsi que dans l’ultime plan d’Andrei Roublev.

Ici, il s’agit de troubler les repères : le spectateur ne va en effet pas accorder plus de crédibilité au monde virtuel qu’il ne le fera avec le « réel » des personnages : univers figé, dans lequel les passants ne bougent pas et occupent toujours la même place, dénué de sentiments et, apparemment, de tout espoir. C’est d’ailleurs lorsqu’il incarne les personnages qu’Oshii révèle le plus ses limites : la trop longue scène de cuisine (pour un basset, la mascotte du réalisateur qu’on retrouve dans un grand nombre de ses films, et particulièrement Ghost in the Shell Innocence), ou l’agacement face au rustre qui mange face à l’héroïne font preuve d’une certaine lourdeur. Car on le sait, c’est dans la neurasthénie que le cinéaste excelle. Et celle-ci gangrène tout son récit, jusqu’aux scènes d’action dont on destitue souvent la capacité à happer le spectateur en en révélant l’artificialité. C’est notamment le cas dans la très belle séquence d’ouverture, et la décomposition en plans graphiques de l’explosion.

Avalon ne serait pas sans sa musique : Kenji Kawai, fidèle d’Oshii, a dans ce projet un rôle de premier plan. Alternant entre les ambiances électroniques qu’on lui connait et un lyrisme symphonique nouveau, sa partition tente des trouées sentimentales que ne contient pas l’image. C’est audacieux, parfois à la limite du pompiérisme, à l’image d’un autre film polonais qui, étonnamment, pourrait lui être comparé sur bien des points, La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski.

La question reste néanmoins celle des émotions, et notamment du spectateur. Dans l’univers d’Oshii, de Patlabor à Ghost in the Shell, les personnages dissertent au bord du gouffre, à l’aube d’un basculement qui risque de les priver d’une humanité dont ils sentent les derniers élans. Dans Avalon, le saut semble avoir eu lieu. Et ce n’est pas la quête un peu absurde de l’héroïne désincarnée qui infléchira ce constat : passer les niveaux, retrouver un homme qui n’est déjà plus : Ash et Bishop (les patronymes des humanoïdes dans Alien) n’ont plus rien à nous offrir. Bien entendu, l’accès à la « class real » déstabilise un temps, mais résonne davantage comme une astuce qu’un véritable vecteur d’émotion, ou d’une réflexion philosophique.

La quête d’un passage avide s’étiole dans un passage à vide : c’est probablement volontaire de la part d’Oshii, et l’on peut lui accorder le bénéfice du doute : ce qui irrite dans son film, ce qu’il a de déceptif est de nous confronter à l’absurdité de notre condition : nous falsifions la tristesse de nos vies par une écriture ludique, mais il n’en résulte qu’un mouvement sans élan.