Le documentaire commence comme si l’on apercevait l’oscillement d’une horloge. Caniba montre un visage, puis un deuxième visage caché derrière la pénombre. Sans que nous le sachions, c’est un monstre à deux têtes qui va se dessiner devant nos yeux, aux abysses de la folie, d’une chair qui se détruit pour mieux s’apprécier. Les premiers mots d’Issei Sagawa mettent du temps à sortir, avec balbutiement et fatigue. L’homme est vieux, victime d’un AVC et n’est donc plus autonome. On comprend tout de suite, que Caniba ne sera pas une longue discussion, ni une dissertation studieuse sur ce qu’est le cannibalisme.

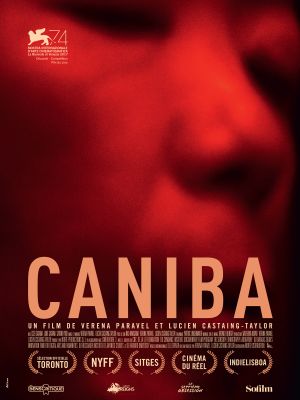

Le documentaire nous prouvera que le propos ne se trouve pas là, mais la matière du sujet sera bien moins théorique mais beaucoup plus sensorielle. Doté d’une mise en scène, ne tablant que sur des gros plans, flous par moments, à l’instar du très organique Philippe Grandrieux, Caniba semble montrer ses propres défaillances et son réel travail à l’écran. Sachant que les mots du protagoniste ne suffiront pas à remplir le mystère insondable du documentaire, Caniba se rapproche dès lors des sens, du touché, du ressenti pur pour que nous puissions nous-mêmes essayer d’éclairer les zones d’ombres. De ce fait, la séance d’hypnose commence pour ne plus nous relâcher.

Qu’on soit clair, Caniba n’est en rien une réhabilitation du criminel, ni une étude ou une enquête sur sa vie ni une interrogation sur les faibles sentences qu’il a encourues alors qu’il est coupable d’un odieux crime. Il n’est pas question de réflexions sociologiques comme pouvait le faire Werner Herzog dans Into the Abyss ; non ici, le niveau de recherche se base plus sur les émotions, sur les pulsions inavouables, sur notre capacité à visualiser le mal, le vrai, celui qui n’est pas fictif, une rencontre avec la terreur même enfouie.

Caniba, comme Crash de David Cronenberg, parle d’une marge claustrophobe, presque rigolarde de sa véritable folie, à la recherche de la douleur parfaite, dans un monde inconscient où déchirure et sexe ne font qu’un. Dans sa poésie mélancolique, le film du danois se voulait vaporeux et lancinant ; Caniba, lui, est plus impressionnant et anxiogène moralement par son procédé, où la (peut être « notre ») fascination pour la mort n’a jamais été aussi prégnante.

Entre sextape amateur voyeuriste, lecture du manga racontant et dessinant les faits meurtriers, vidéo de scarification (voire même de torture personnelle), archives du passé fraternel, Caniba ne lésine pas sur les moyens pour nous plonger au plus profond même d’une folie qui ne se définit pas. De ce mixage sonore où nous sommes enfermés face au visage lugubre de notre ôte alors qu’au même moment surgit des sons de rues, d’écoles ou d’enfants en train de parler ou de marcher, le mal est dissimulé derrière n’importe quelle porte.

Au-delà même des images insondables, de ces rires nerveux qui nous submergent devant l’amplification même de l’horreur, ce sont certains instants de complicité entre les deux frères qui terrassent, comme si l’humanité venait de basculer de l’autre côté : comme lors de la révélation du frère sur sa propre nature, et que les deux êtres tentent d’évaluer leur niveau de folie comme s’il s’agissait d’un trophée ou d’une compétition.

Se finissant sur un « miracle » selon Sagawa, cheveux au vent et sourire aux lèvres, Caniba montre que la folie n’est pas une question de capacité physique mais bien une conscience qui sommeille jusqu’au bout en chacun de nous.