Pour pouvoir quitter le foyer familial, il faut perdre sa canine droite ou gauche. Pour commencer la conduite automobile, il faut sentir sa canine repousser. C’est seulement à partir de ce moment-là que l’adulte est capable de faire face à la dureté et à la dangerosité du monde extérieur selon les dires de ce père de famille machiavélique n’ayant qu’un seul but, offrir une vie paisible et conditionner ses enfants à la perfection. Pourquoi ? Pour les protéger, les ostraciser ou les garder auprès de lui durant toute sa vie ? Ni dans le déni, ni dans le jugement, Canine n’est pas tout de suite compréhensible, les scènes s’emboitent une à une dans une bizarrerie glaçante avec une imagerie qui se confond entre conte enchanté et réalisme toxique. Le microcosme imaginaire que s’est construit cette famille verra son innocence et sa pureté tortionnaire se fissurer par l’intrusion de l’inconnu et de sensations personnalisées (le sexe, la douleur) car la perfection n’existe pas.

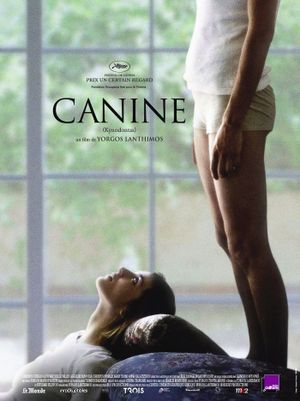

L’une des forces du long métrage intervient à travers sa direction d’acteurs formidable de morbidité et à travers sa plasticité rigide, distante accentuant la puissance déroutante de ce long métrage où s’acheminent une ambiance froide, des couleurs sans âmes, des comportements robotiques et presque déshumanisés dans ce grand espace familial aisé. Canine, c’est un peu comme si Michael Haneke revisitait à sa manière Le Village de M. Night Shyamalan. Trois adolescents qui sont proche d’être adultes (un fils et deux filles) vivent reclus chez eux sans avoir aucun lien avec le monde réel. La mère, idem, reste toute la journée avec eux pour les observer et compartimenter leurs agissements. Seul le père quitte leur chez soi pour aller travailler. Canine, film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, est une œuvre dérangeante qui voit un père de famille instrumentaliser ses enfants et les éduquer entre morale absurde et peur de l’inconnu dans un ensemble de règlements comportementaux malsains et asphyxiants.

L’atmosphère est nauséeuse, les trois adolescents de la famille apprennent du vocabulaire infantilisant grâce à un magnétophone, se mesurent toute la journée les uns autres aux autres avec des jeux sordides (eau bouillante, chloroforme, couteau), s’exercent physiquement et psychologiquement pour gagner des étiquettes, les mots prennent une tournure différente et des valeurs autres (un zombie est une fleur jaune), on apprend à aboyer car le chat est le pire ennemi de l’Homme. Le père en voulant cadrer les pulsions sexuelles de son fils paye une femme (Christina) pour coucher avec ce dernier sans qu’il ne comprenne la consonance de ses actes. Mais Christina symbolisera l’inconnu qui commencera à gangrener l’esprit volatile de ces prudes adolescents. Au début, tout est beau, tout est mignon, tout le monde est gentil avec son prochain dans une politesse frigide où une demande doit voir en retour un cadeau équivalent. Les sourires défigurent les visages, on y voit une sorte de famille parfaite où les enfants obéissent aveuglement à leurs parents. Puis l’absurde deviendra glauque où la robotisation fera place à l’humanisation.

L’humain, machinalement, va retrouver ses droits au travers des libertés imparfaites qui caractérisent l’Homme, où chacun entrevoit sa propre vision du bien et du mal. Notre conditionnement ne peut échapper à notre conscience et aux effluves de nos sens. Qu’est ce qui nous façonne ? Notre environnement comportemental ou est-ce nos expérimentations sensoriels ? La jalousie s’instaurera entre le frère et la sœur, les mensonges décloisonneront leur psyché quand Christina demandera des avances sexuelles à l’une des sœurs en échange d’un cadeau pour que cette dernière fasse de même avec sa propre sœur. La violence deviendra un moyen de désintégration d’un enfermement devenu étouffant où la douleur sera synonyme d’émancipation dans une conclusion à la finalité ouverte laissant place à une symbolique fascinante.