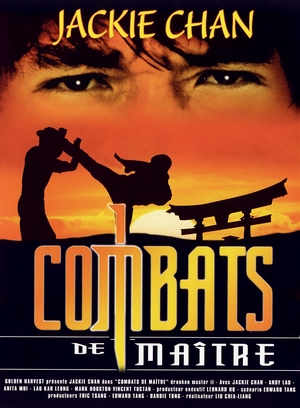

[si vous n’avez pas peur des spoils et appréciez la concision, je vous recommande vivement le magnifique pitch proposé par SC sur la page du film]

L’un des gages du talent est d’effacer toutes les traces du labeur enduré pour briller. C’est valable dans la comédie, où les situations semblent couler de source et les répliques fuser avec spontanéité, tout comme ça l’est dans la filmographie de Jackie Chan.

Dans l’univers très codifié du film d’arts martiaux, Chan occupe une place qui le dirige très nettement vers la comédie. L’esprit est bon enfant, les personnages des caricatures gentillettes, les situations proches de celles du conte. Les jeux familiaux et la manière dont la belle-mère parvient à tenir tête au patriarche renvoient ici à des motifs qu’on croirait écrits par Molière, et avec une vivacité d’ailleurs plutôt plaisante. A l’inverse d’autres tendances (comme dans Ip Man, par exemple) qui jouent de la sacralité de la discipline, de la morale, voire de la philosophie qui les accompagnent, Chan se veut plus un disciple des films de Bruce Lee, à la différence que l’écriture a été plus soignée – et, peut-être, lissée dans une perspective d’exploitation à l’échelle internationale.

La bouffonnerie est donc une composante de ces affrontements, et le concept même de la boxe ivre, qui voit le potentiel du combattant s’exprimer pleinement sous l’emprise de l’alcool, désaxant sa gestuelle, ses titubations se transformant en parades redoutables, prolonge parfaitement cette approche. Si la finesse n’est pas toujours au rendez-vous, l’essentiel n’est pas là.

La performance trouve ici une saveur nouvelle dans l’inventivité qui l’accompagne. Alors que le cérémonial du combat en fait généralement un moment décroché du récit, qui n’est devenu qu’un prétexte pour faire laborieusement le lien entre les séquences attendues, les films de Chan, dont celui-ci est un exemple illustre, mêlent avec malice comédie, écriture et action. La poursuite dans un train finit ainsi dans une lutte sous l’appareil, le siège d’une demeure exploite ses moindres espaces, des embrasures des fenêtres aux escaliers, des lattes de plancher au mobilier, transformant tout ce qui traîne en accessoire du pugilat, et allant jusqu’à danser sur la braise.

Dans cette dynamique constante, l’hyperbole est permanente, et d’autant plus assumée qu’il ne s’agit pas de se prendre trop au sérieux. La mise en scène (mobilisant quatre réalisateurs, dont Chan lui-même) épouse cette espièglerie, jouant des visions à angles multiples, élargissant le champ pour révéler que la prière de la belle-mère concerne une partie du mah-jong, ou qu’une rangée de garde attend de pied ferme les deux protagonistes qui se croyaient seuls.

Sur ce canevas, les modulations sont infinies, et Chan, qui fait ici suite au premier volet de 1978, n’a qu’à trouver les bons chorégraphes pour prêter son corps, et son comique aux pitreries les plus acrobatiques, transformant la violence des coups en un divertissement proprement jubilatoire.