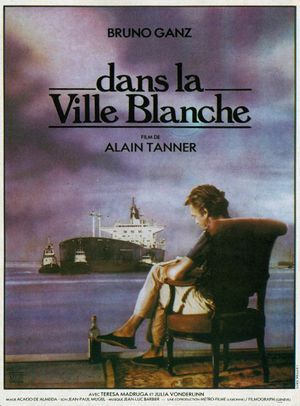

En compagnie de Bruno Ganz nous errons dans la ville nacrée où l’espace et le temps se trouvent sans cesse redessinés au gré des égarements de notre protagoniste principal. L’homme de la mer reconnaît son instabilité fondamentale : à l’étroit dans sa cabine, écrasé par l’infini lorsqu’il en sort et contemple l’étendue aqueuse l’enveloppant. La ville fonctionne de la même manière et, ainsi, le surprend : là où régnait, au début, une certaine forme de routine, ne demeure plus, à terme, qu’un éparpillement de figures, de sensations, de bobines capables d’engloutir cet homme égaré qui ne sait où il va. Alain Tanner refuse la dramaturgie et laisse libre cours au hasard : il prend le parti génial de filmer des temps morts, interrogeant notre rapport au mouvement et à la signification de ce dernier. La vie n’est qu’un rideau rouge-passion qui volette au vent, laissant entrer des halos de lumière. Ici les corps s’assemblent et se défont à mesure qu’une philosophie de la vacuité de toute chose prend le pas sur l’ambition d’une réflexion didactique sur l’homme. Et que le cinéma sublime. « Je suis sur une usine qui flotte avec des fous », s’exclame Paul au comptoir. Avec Dans la ville blanche, Tanner invente le huis clos balayé par les vents entre un être et une ville qui constitue, elle-même, un personnage à part entière. Extraordinaire.