A t-on vraiment envie de la suivre ?

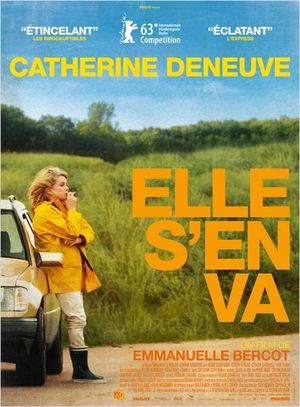

Jusqu’à présent, la réalisatrice, scénariste et comédienne parisienne Emmanuelle Bercot s’était surtout intéressée au mal-être adolescent, et plus précisément aux relations troubles et équivoques entre adultes et jeunes gens (La Puce, Clément et Backstage). Avec son dernier long-métrage, elle parait tourner le dos à cette habitude en mettant en scène Bettie, une restauratrice bretonne d’une soixantaine d’années qui vient de se faire plaquer par un amant lui promettant depuis belle lurette de divorcer, doit cohabiter avec sa vieille mère et maintenir l’entreprise à flot. Sous prétexte d’aller chercher des cigarettes, elle quitte le restaurant en plein service, histoire de prendre l’air quelques heures. Quelques heures qui se transforment en journées au cours d’une escapade qui lui fait traverser le pays en compagnie, après quelques rencontres insolites, du petit-fils qu’elle vient de récupérer.

Comme elle l’a beaucoup confié, la réalisatrice, grande et inconditionnelle admiratrice de l’actrice star Catherine Deneuve, a écrit le film et imaginé le rôle de Bettie pour l’héroïne de Belle de jour. Alors qu’on aurait pu craindre une œuvre hagiographique, en tout cas platement respectueuse, Emmanuelle Bercot s’ingénie à prendre le contre-pied de nos attentes en faisant de la comédienne réputée froide et inaccessible une femme tout à fait ordinaire, marquée par les stigmates de l’âge, débarrassée d’un statut iconique et confrontée à un tas de situations banales, voire légèrement mesquines, peuplées de gens également ordinaires. L’idée est en soi séduisante : confronter une légende (ou ressentie comme telle) au monde réel d’une France profonde. Elle est aussi éminemment casse-gueule car elle nécessite un regard particulièrement ajusté de la part de l’auteur. Si on veut bien ne pas douter des louables intentions de la scénariste de Polisse, on est beaucoup plus sceptique sur sa capacité à composer ces personnages simples et provinciaux et sur la qualité objective et empathique de son regard.

On a ainsi énormément évoqué la scène où Bettie, fumeuse compulsive et visiblement en manque, s’arrête près d’un très vieil homme qui accepte de lui rouler une clope. Maladroit avec ses doigts arthritiques, le nonagénaire met un temps fou à assembler le papier et le tabac face à son hôtesse qui piaffe d’impatience. Le nom de Raymond Depardon a même été cité, mais le documentariste et photographe, notamment au travers de sa trilogie sur le monde paysan, a-t-il jamais suscité rires gras, moqueries et dégoût de la part de ses spectateurs ? Assurément non, ce qui n’est malheureusement pas le cas d’Emmanuelle Bercot qui continue ainsi, dans la première moitié de Elle s’en va, à enfoncer le clou et à jouer des pires clichés. Des éphémères copines croisées à la discothèque locale, auxquelles la vie a apparemment offert désillusions et coups durs, jusqu’à ce jeune et fougueux dragueur dans le lit duquel Bettie fortement alcoolisée finit par échouer. Pour parachever le tout, dans le monde terriblement banalisé de celle qui révéla Isild Le Besco, le gardien d’un magasin impersonnel de zone commercial est forcément noir. À quoi s’ajoute alors le coup de téléphone de la fille de Bettie, jouée par la chanteuse Camille à qui on se permettra de conseiller de retourner à son métier originel et d’abandonner la carrière de comédienne.

Placé sous ses mauvais auspices, on craint dès lors pour la suite, mais le film opère heureusement un inattendu virage lorsque Bettie est mise en présence de Charly, son petit-fils, interprété impeccablement (c’est-à-dire qu’il joue à jeu égal avec la star) par Nemo Schiffman, le propre fils de la cinéaste. Dès lors, le film prend le large en traversant la France d’ouest (la Bretagne) en est (la Savoie) et en offrant ses plus belles scènes, notamment les retrouvailles entre d’anciennes miss réunies à Annecy pour les photos d’un album – Bettie ayant été Miss Bretagne en 1969. Dans ces instants, Emmanuelle Bercot semble déborder son sujet d’idolâtrie pour questionner avec subtilité et générosité la condition d’une femme âgée dans la société du jeunisme et de l’apparence, et accessoirement celle des actrices qui ont dépassé la soixantaine et à qui plus grand-chose de très palpitant n’est plus jamais proposé. Aux côtés de Catherine Deneuve, apparaissent les silhouettes de Mylène Demongeot , Valérie Lagrange et Évelyne Leclercq, seules personnalités connues, mise à part Claude Gensac (qui fut souvent Madame De Funès à l’écran) et interprète ici la mère énergique et possessive de Bettie.

Même s’il est dédié à Claude Miller, le cinéaste de l’enfance et de l’innocence perdue, Elle s’en va, dans ses ultimes développements, par la profusion des personnages et de la complexité des liens qui les rapprochent, mais aussi par le cadre champêtre, et probablement par la présence de celle qui illumina tant de ses films (Hôtel des Amériques, Le Lieu du crime, Ma saison préférée, Les Temps qui changent,…), fait effectivement penser au cinéma romanesque d’André Téchiné sans hélas atteindre sa puissance.

On n’a certes pas attendu Emmanuelle Bercot pour reconnaitre (et apprécier) le talent immense et exceptionnel de l’actrice Catherine Deneuve. Vouloir la désacraliser et, en définitive, la normaliser n’est peut-être pas au final la meilleure idée : a-t-on vraiment envie de voir, de manière si proche qu’elle en devient gênante et impudique, les pieds gonflés, les mains ridées, le corps empesé de la comédienne ? Et légitime-t-elle, elle-même, la vision réductrice et tristement caricaturale d’une France profonde, et profondément à côté de la plaque ? On n’a décidément pas eu besoin d’attendre Emmanuelle Bercot pour faire courir des risques à celle qui chanta, hier pour Demy, aujourd’hui pour Honoré, tourna pour les plus grands, Buñuel, Polanski, Truffaut, Téchiné, Desplechin et Ozon, allant jusqu’à traverser en 2008 les territoires palestiniens pour l’expérimental Je veux voir.

Alourdi de références et engoncé dans une admiration paralysante, mais indubitablement sincère, manquant parfois de tact et de distance avec le sujet filmé, sous prétexte de proximité et d’absence de gêne, Elle s’en va s’avère, au final, un assemblage hétéroclite dont quelques pièces dysharmoniques menacent l’équilibre et la séduction.