L'Argentine, pays qui m'a surpris à bien des égards à mon arrivée en 2017, est à la fois un pays suspendu dans une époque passée tout en étant un pays précurseur. En Argentine, on entendait parler de féminicides et de violences obstétricales bien avant qu'on s'empare du sujet en métropole. Le militantisme pour le véganisme au pays de la viande est également plus fort qu'en France et, au pays de Maradona, être une femme se conjugue parfaitement avec la pratique footballistique, avec la prise de parole en public, avec la liberté de s'habiller d'un jogging. Nonobstant ces avancées, les femmes sont sujettes à de nombreux propos machistes, à des sifflements dans la rue, à des violences conjugales mais aussi à de nombreuses violences étatiques, gouvernementales relevant du droit humain à disposer de son corps via, entre autres, l'avortement.

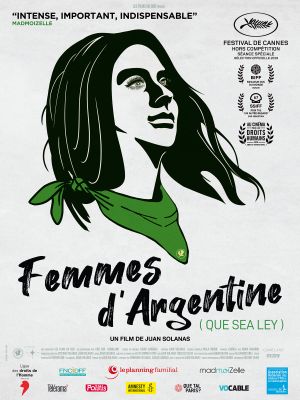

C'est ce sujet brûlant, remis en question aussi bien en Europe (en Italie, en Espagne, en Pologne) qu'aux Etats-Unis où des partis d'extrême droite anti-IVG tentent de rendre l'avortement illégal, que le troisième long-métrage du réalisateur franco-argentin, Juan Solanas, habitué à Cannes et récompensé pour son premier court-métrage intitulé L'Homme sans Tête (Prix du Jury à Cannes et César du meilleur court-métrage) s'évertue à brosser le portrait. Plus qu'un documentaire sur l'avortement, Juan Solanas dépeint le contexte argentin de 2018 où un collectif de femmes en faveur de la légalisation de l'avortement a présenté un projet de loi pour la septième fois et cela dans un contexte particulièrement tendu : l'Argentine après ses nombreuses crises se trouve à nouveau au bord du précipice puisque 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

À la manière des Femmes de la Place de Mai, les servantes écarlates aux étendards verts se sont massées dans la rue pour soutenir le projet de loi envoyé au Sénat. D'une approche qu'il qualifie lui-même de "brute et sur le vif", Juan Solanas dépeint une Argentine entière (il a parcouru de nombreuses régions), divisée (entre les pro et les anti-IVG), qui subit toujours le poids et l'influence historique de l'Eglise qui demeure très forte au pays où le triptyque religion-football-politique berce la vie des Argentins. Les coups de projecteurs du réalisateur font écho à ceux des tambours qui claquent dans les rues, là où les hommes et les femmes ont investi l'espace public pour y faire résonner leurs opinions. Juan Solanas participe à ce débat avec Qué Séa Ley (Femmes d'Argentine) sans stigmatiser quiconque mais en prenant malgré tout parti pour les pro-IVG. La caméra résonne à coups de portraits de militantes, de familles de victimes, d'homme d'Eglise, d'anti comme de pro IVG et de victimes. En interrogeant le spectateur sur la légalisation de l'avortement, il dresse le portrait de femmes fortes qui partagent cette lutte, unies et résilientes, tout en interrogeant la place de la femme, du féminisme, de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ainsi que du militantisme et des nouvelles manières de se mobiliser pour une cause.

Un film documentaire inspirant et militant qui respecte les femmes, leurs sensibilités et leurs revendications, interrogeant l'Argentine tout autant que l'Occident sur les espaces qui leurs sont accordés. Rayonnantes et résilientes, ces femmes aux foulards verts n'ont pas fini de propager l'espoir !