(contient des spoils)

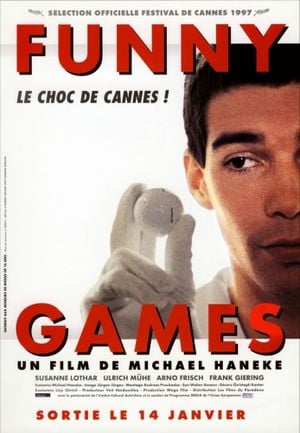

Quelques années après son film, Michael Haneke expliquait en entretien qu’il regrettait qu’il soit devenu culte pour de mauvaises raisons. Thriller réputé pour sa violence frontale, la gratuité de sa perversion et le pessimisme absolu de sa progression, Funny Games est en effet devenu une référence en termes de radicalité, coiffant au poteau tous les candidats de série B qui reprennent toujours, à un moment ou un autre, les voies balisées et rassurantes du formatage ambiant.

Il semble pourtant qu’en adoptant cette logique extrême, le réalisateur ne cherchait pas à satisfaire le besoin croissant du spectateur en matière de frisson, mais bien d’opérer un questionnement sur ce processus même. Positionnement délicat s’il en est et, convenons-en, argument facile lorsqu’il s’agit de justifier ce qui pourrait passer pour du sadisme ou du voyeurisme.

Car il faut bien l’admettre, Funny Games a tout du thriller : intrusion chez une famille aisée d’un duo doté des pires intentions, nuit de sévices agrémentée de divers renouvellements (espoir, fuite, départ, retour, opacité), enfant caché dans le placard, raie de lumière et passage d’une ombre sous la porte, tension et longueur insoutenable des plans, toute la syntaxe du genre est convoquée.

Mais sur cette partition, plusieurs éléments insolites viennent se greffer. Les armes choisies par le réalisateur fonctionnent ainsi souvent sur le principe d’un contretemps. Un rythme qui se diffuse pour accroître le malaise, une obstination à ne rien expliquer (les prénoms qui changent pour le duo, les pseudos et fictives raisons qu’ils donnent à leurs gestes) pour garder la gratuité effective, montant ainsi d’un cran l’effroi d’une situation qu’on avait déjà vue à l’œuvre dans l’éprouvant et méconnu film de Kazan, Les Visiteurs. L’intelligence d’écriture va jusqu’à donner des pouvoirs subtils aux agresseurs, qui attendent toujours que les victimes fassent le premier pas pour leur donner le feu vert : leur demander impoliment de partir, évoquer un jeu, les tutoyer, les gifler, laissant germer la possibilité d’une responsabilité dans leur sort.

Ces éléments sont autant d’indices, d’avertissements donnés au spectateur sur la place qu’il doit occuper, et qui prendront évidemment tout leur sens dans les transgressions narratives. A plusieurs reprises, l’un des agresseurs prend directement le spectateur à parti, d’abord par un clin d’œil en regard caméra, puis en s’adressant directement à lui. Le point d’orgue sera atteint lorsqu’il rembobinera, à l’aide d’une télécommande, le meurtre de son comparse pour annuler la situation et poursuivre le plan implacable tel qu’il était prévu.

La question se pose donc inévitablement : que faire de tout cela ? Haneke ne s’en cache pas, il cherche à troubler le spectateur dans son confort. Confort de vibrer à voir de pauvres innocents se faire massacrer depuis son canapé, confort des explications traditionnelles données, confort enfin, le plus discutable, de voir cette violence changer de camp et pouvoir, sous les couverts de la légitime défense se déchaîner dans une satisfaction vengeresse (voir à ce titre le bien problématique Chiens de Paille de Peckinpah).

A ceux qui fustigent un film insoutenable, le réalisateur rétorquera, par le biais du personnage qui leur demande directement s’il y en assez, qu’ils ont pris la décision de regarder jusqu’au bout. En faisant du spectateur son complice, le cinéaste chercherait donc à nous renvoyer à notre perversion, soulignant ce que nous sommes venus, consciemment, chercher dans son film. Plus qu’un film violent, Funny Games serait donc, ainsi, un film sur la représentation de la violence, et une interrogation sur ce que va y chercher celui qui la regarde. Se justifient alors ce traitement finalement assez dissertatif, ces longs plans fixes et le fait que les pires scènes soient toujours hors-champ (même lorsque la femme se déshabille, le cadre reste focalisé sur son visage). La gratuité fonctionne dès lors comme un système de châtiment, opposé à la récompense traditionnelle que nourrit la revanche et le retour à la norme dans un thriller lambda, et le rewind un pied de nez pervers qui donne un temps cette friandise de la « justice » dans le sang pour mieux manipuler un spectateur et lui révéler le panneau dans lequel il est tombé.

Tous ces procédés sont effectivement passionnants, et témoignent d’une réflexion savamment échafaudée par son concepteur. D’où provient, dès lors, cette légère sensation de malaise, ce sentiment que, tout de même, quelque chose cloche dans cette dissertation apparemment imparable ?

Le métadiscours a toujours été une facilité, il suffit de voir aujourd’hui avec quelle paresse on l’emploie pour justifier avec lucidité des procédés éculés, et dont les Deadpool, Aladin ou 6 Underground abusent. Se mettre en surplomb, c’est s’extraire du cadre narratif : le but est certes d’interpeler le spectateur et de briser l’illusion référentielle (voir, à ce titre, les adresses au spectateur dans les Tex Avery ou Pierrot le Fou), mais aussi et surtout, de s’octroyer une position de démiurge en passe de contrôler trois dimensions : celle de la fiction, celle de sa conception, et, outrecuidance ultime, celle de sa réception. Haneke joue ici un étrange double jeu, concevant une machine perverse, à la réputation sulfureuse forcément excitante, déployant tous les moyens à sa disposition, (et allant jusqu’à, dix ans plus tard, recréer son film au plan près sur le territoire américain avec le fantasme secret d’y balancer un cheval de Troie théorique) pour mieux revêtir la figure punitive du moraliste qui reprocherait au spectateur d’être venu se rincer l’œil.

Manipuler pour dénoncer la manipulation. Inventer une fiction pour prouver à quel point le spectateur lui accorde du crédit. C’est malin, c’est satisfaisant, mais c’est trop facile. Le théoricien de la représentation de la violence aurait pu se contenter d’un essai, d’un article, qui aurait d’emblée réduit sa portée et son goût pour la polémique, et l’on sent bien que la double casquette lui apporte une jubilation qui fait glisser le théorique vers la rhétorique. On peut dès lors questionner cette posture qui fustige chez le spectateur la recherche d’une satisfaction que l’auteur s’est lui-même élaborée avec tant de soin.

(6.5/10)