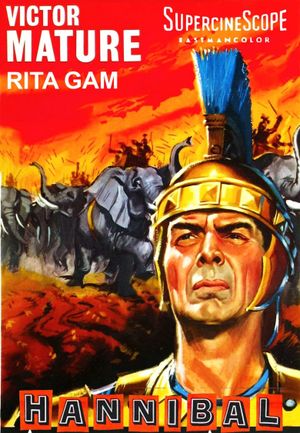

Il faut voir Annibale non pour sa romance mielleuse entre un Carthaginois séducteur et une Romaine, mais pour ses séquences de déplacement d’une armée lourde d’hommes, de pachydermes et de vivres dans un milieu hostile, d’abord montagnard – les Alpes italiennes font se succéder les chutes de soldats du haut des falaises escarpées – puis forestier. Le film se montre attentif à la pénibilité avec laquelle avancent des êtres épuisés, pour qui le renoncement ou la trahison sont autant de tentations, de portes de sortie pourtant impossibles ; sa mise en scène, très précise, cadre les actions comme le stroboscope décompose un mouvement, ausculte les corps, identifie leurs points douloureux.

Un tel parti pris est original dans un genre, le péplum, tourné d’ordinaire du côté de la multitude et de la grandiloquence au sein desquels les corps singuliers sont écrasés ou invisibles, éléments minuscules d’un tout ; dès lors, l’éborgnement du protagoniste principal s’inscrit dans une suite de blessures militaires et ne conduit ni le récit à s’y arrêter de façon importante, ni Hannibal à s’en plaindre. L’efficacité de la réalisation à ce moment précis, qui préfère le plan suggestif sur le fer chaud plutôt que l’opération de l’œil, constitue une preuve de cinéma, une foi placée dans l’image-symbole comme l’est également la bague envoyée par le Carthaginois à Sylvia. De quoi justifier le visionnage de ce petit film italien porteur d’une poignée de grandes idées plastiques.