All in all it was just a brick in the wall

Inch’Allah a tout, ou presque, du documentaire. C’est à la fin seulement qu’apparaissent des éléments de fiction (dans le sens d’éléments factuels intégrés dans le scénario, mais qui ne modifient en aucune façon le caractère plus que réaliste du film), avec la scène clé du blocage de la frontière et de l’accouchement en catastrophe.

Ce caractère documenté apparaît encore plus dans le montage – avec des travellings très longs, caméra portée, quasiment du tourné-monté. Et l’on finit par comprendre que ce qui pourrait passer au premier abord pour le point faible du film, ce qui pourrait même parfois confiner à l’amateurisme, les ellipses imprévisibles, les ruptures brutales entre deux séquences, ne sont, au bout du compte, qu’une traduction, très réaliste, de la vie (ou de l’absence de vie …), et de ses cahots dans un monde ruiniforme.

Inch’Allah, à aucun moment, ne donne dans le jugement ni dans le pathos, il tente même (mais là l’entreprise est vaine) d’éviter au maximum le manichéisme.

Et demeurent, au terme de cette traversée dramatique de la guerre, nombre d’images et de séquences très fortes,

Sans ordre,

Des enfants qui jouent à la guerre, une pseudo conversation téléphonique avec un président,

La recherche de sa pitance, ou d’outils, ou de jouets, dans les gravats et dans les détritus,

La conversation désespérée entre un Palestinien et un Israélien sur l’équipe du Barça,

La sortie, très contrôlée, où les femmes retrouvent leur jardin d’enfance, entre félicité extrême et rage incontrôlable,

L’enfant à la cape très colorée, et qui ne parle jamais,

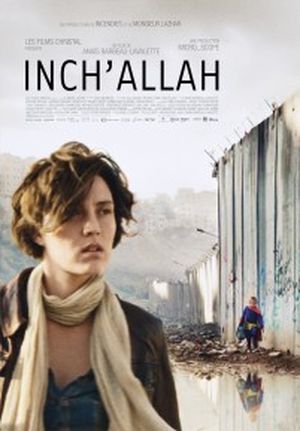

Et toujours, à chaque instant, la frontière marquée par le mur.

Plus encore que la brutalité des affrontements (la violence est certes permanente, mais d’abord latente), c’est une manière d’ambiguïté qui l’emporte. Elle est parfaitement illustrée par la situation des femmes, dans un film qui est aussi, très fortement un film de femmes – entre Tel Aviv et Ramallah, chevelures flottantes, cigarettes (mais éteintes lorsqu’apparaissent les soldats) et puis les armes de ce côté de la frontière, le voile de l’autre côté mais aussi le jeu de la séduction avec le rouge à lèvres, deux monde si éloignés et si proches.

La tension est donc constante. A chaque fois qu’elle (elle, médecin obstétricien, dans une ONG internationale ramant sur les désastres, remarquable Evelyne Brochu) se déplace, seule, à chaque fois qu’elle croise quelqu’un, que quelqu’un marche derrière elle et s’approche d’elle, la tension monte et on a peur pour elle. Et les mots, qui ne renvoient qu’à la colère, à la défiance justifient largement de la tension et de la crainte :

- Elle pourrait nous être utile … très utile …

Inch’Allah dit l’histoire d’une intermédiaire, d’une femme qui tente de passer, constamment, entre les deux mondes, qui s’exprime en anglais, en arabe, en français, qui tisse des liens forts, avec une famille palestinienne, une jeune femme surtout, et avec une femme soldat israélienne – et toujours entre temps d’espoir, de rires, de rejet total. Le lien est aussi fort qu’impossible à stabiliser, toutes les tentatives de réconciliation se heurtent toujours, au bout du compte, à l’omniprésence du mur.

Et à mesure que l’action (l’absence d’action aussi, le constant retour au même) progresse, les marques de l’échec, de la fatigue surtout, et du désespoir lié au sentiment finalement définitif du rejet de tous les côtés, s’inscrivent de plus en plus profondément sur le visage du médecin.

No future.

Le film s’achève dans le drame évidemment, en hors champ évidemment ; et puis, après le drame, sur l’œil d’un enfant regardant de l’autre côté, à travers un trou, pas une brèche, percé dans le mur.