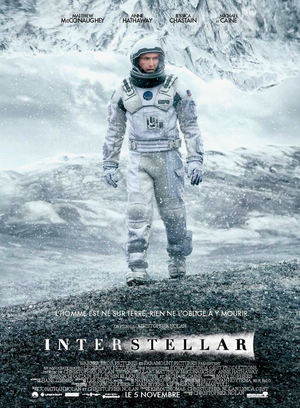

La tentation de tout jeter dans Interstellar est forte tant certaines de ses maladresses semblent envahir cette somme laborieuse, occultant les mérites qui sont les siens.

Si on le considère à l’aune de la catégorie dans laquelle il s’inscrit, à savoir un blockbuster SF, le film s’en tire avec bien des honneurs, évitant certains des écueils les plus flagrants de la production ambiante. Nolan sait toujours avec malice jouer sur plusieurs registres, et le moins qu’on puisse dire est qu’il ne cède pas aux facilités du cahier des charges du genre.

Point de clinquant dans ce futur, mais de la poussière.

Point de grandiloquence dans ses vaisseaux, mais la difficulté du pilotage.

Point de pompiérisme dans sa révélation métaphysique, mais la volonté chevillée au corps de s’en tenir à l’humain, dans son rapport à l’ennemi ultime : le temps.

Cet amateurisme des protagonistes, ces tâtonnements cosmiques et ce jeu des échelles nourrissent la veine de ce qui peut toucher dans le récit, et devrait fasciner, du moins sur le papier.

Zarbis tsunamis

Pour ce faire, la modestie affichée à prétention sérieuse (et qui plombait aussi certains pans d’Inception) se répand sur tout le film et le cryogénise littéralement. Les moments de bravoure se succèdent dans une étrange atonie, et Nolan a beau nous offrir les tsunamis les plus hauts de l’histoire de la gravité, des wormholes et des recourbements de l’espace-temps, la surenchère des séquences qui nous montrent peu ou prou des pilotes serrant les mâchoires lasse et indiffère.

Black holes and consternation

Car tout semble déjà mort dans Interstellar : où est la chair ? Comme dans Inception, on parle à n’en plus finir pour établir des règles et des interdits qu’on va s’empresser d’enfreindre, et on l’on pose avec une gravité équivalant à 300% celle de notre littérature la tragédie du dilemme : entre les tiens et l’humanité, il faut choisir. Trois fois. Et avec une atonie qui consterne : les personnages ont beau porter le destin de l’humanité sur les épaules avec un sens du sacrifice on ne peut plus christique, Nolan semble les mépriser, particulièrement Anne Hataway et sa séquence émotion de 28 secondes sur quasiment 3 heures de film.

Pensant appuyer là où ça fait mal, le récit va se déployer en un interminable montage alterné entre la terre et l’espace où deux twists sont censés relancer l’indifférence polie qui guette face à l’infinité cosmique. C’est là que le film révèle toutes ses coutures et la démesure de ses ambitions : la séquence avec Matt Damon est vraiment à jeter, et celle du plan A et plan B plutôt dispensable.

Dans l’espace, personne ne vous verra filmer

Si l’on prend le parti d’être indulgent sur le fond, que dire de la poésie visuelle qu’on nous promettait, dans cette pénible et constante comparaison à 2001 ?

Le robot inventé pour l’occasion pourrait être considéré comme l’allégorie de la mise en scène de Nolan : un parallélogramme inerte et potentiellement capable de tout faire, et dont on s’amuse à décliner toutes les aptitudes. Nolan va un peu dans tous les sens : il fait bien attention à garder des scènes de silence assourdissant, il joue la carte du giratoire à outrance, multiplie les atterrissages, décollages et catapultages, mais sans que jamais n’advienne la fascination et l’émotion en apesanteur, qu’on trouvait bel et bien dans certaines séquences majestueuses de Gravity. Les trous noirs et wormholes sont franchement d’une ineptie assez consternante, sans surprise, et l’on a le sentiment d’avoir déjà été aux confins du monde connu avant nos pionniers. La porte des étoiles de 2001 a beau avoir considérablement vieilli dans ses effets visuels, elle confère toujours ce trip qu’on ne cesse de convoiter ici, en vain. La musique constante de Zimmer, particulièrement dans la dernière partie, censée nous matérialiser la précipitation des événements, participe à cette annihilation du visuel sacrifié sur l’autel d’une mécanique narrative.

On sauvera peut-être la scène de la bibliothèque qui rappelle la belle séquence de l’ascenseur dans Inception, et commence, très tardivement, à faire vibrer les cordes de la théorie avec celle de l’émotion.

Itinéraire d’un enfant athée.

[Spoilers]

Lorsque le personnage d’Anne Hataway nous propose l’amour comme résolution dans la lutte contre la gravité, et lorsqu’on a compris, à savoir à la troisième minute du film, le twist qu’on mettra 2h45 à nous établir, le pire est à craindre. Cela ne va pas aussi loin qu’on pouvait l’imaginer, la mièvrerie étant mesurée. Et surtout, Nolan propose une résolution qui évacue bien des travers : le « them », n’est ni véritablement extraterrestre, ni divin.

On pourrait s’en tenir à cette forme de courage pour honorer Interstellar, qui est en cela bien plus proche de Contact que d’Armageddon, ce qui est tout à son honneur.

L’amour et l’humain à l’échelle du cosmos, son expansion dérisoire au regard des constellations, le relativisme émotionnel : c’était bien là le sujet d’Interstellar, et un film est parvenu à le traiter : Solaris de Tarkovski, dont il faut le rapprocher pour en comprendre les véritables limites.