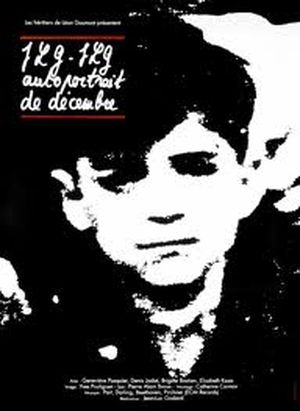

À une gamine qui demanderait une histoire, Godard répond : « N'importe quoi c'est très bien ; voilà n'importe quoi ». Dans son autoportrait de décembre (la précision est nécessaire pour faire mystère et sentir le cafouillage averti), le réalisateur de 2 ou 3 choses que je sais d'elle est en roue-libre monolithique pour une cinquantaine de minutes. Cette fois ses monologues n'ont plus la moindre justification ni dette envers l'intelligible, car l'objet lui-même est cryptique, puisque c'est Jean-Luc côté jardin.

On obtient un film-épave érudit, plein d'inspirations artificielles, forcées ; Godard tire sur une corde sèche pour trouver des gouttes de sèves parfois épaisses, des lambeaux de pertinence perdue. Quoiqu'il en soit, toujours des bouts arrachés. JLG, son œuvre et ce film sont des puzzle. Mais recomposer pour quoi, pour quelle grande image ; quelle cohérence, quelle construction ? Godard apparaît comme un esprit dispersé en cage, calme, intellectuel, abondant et stérile. Cet Autoportrait contient des choses à découvrir, des petites sentences à retenir (« L'Europe a des souvenirs, l'Amérique a des T-shirt »), mais rien n'est autorisé à y croître.

Godard s'exprime, peut-être par compulsion ; bien que n'ayant rien à dire et pas le souci de résoudre ce vide, encore moins de l'éclairer. C'est un cinéaste du débarras, capable de nourrir un fouillis obèse et insaisissable, incapable de canaliser en vue de créer ou d'aller chercher du sens. Un Gogol nu et fripé. À terme il confie sa volonté de devenir universel, sa conviction de n'être que dans le langage – et même, clap de fin, son aspiration à l'amour. Voilà un Houellebecq qui n'aurait pas su s'avouer vaincu à temps, en bonne et 'due' forme ? Cet Autoportrait ressemble à un testament précoce, trente ans avant le pavé déliquescent Adieu au langage.

https://zogarok.wordpress.com