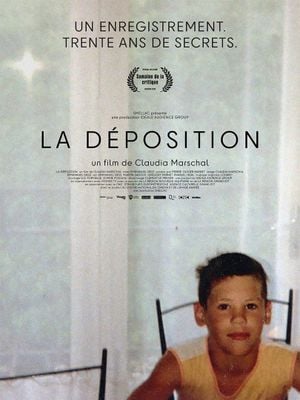

Victime d'une agression sexuelle par le prêtre de son village à l'âge de 13 ans, Emmanuel décide, trente ans plus tard, de porter plainte contre lui.

Accompagné dans sa démarche par sa cousine réalisatrice, il enregistre discrètement l'intégralité de sa déposition au commissariat. Cette audition constitue la colonne vertébrale du film et est entrecoupée d'échanges entre lui et son père, avec sa soeur, ainsi que l'enregistrement d'un rendez-vous avec l'Archevêque de Strasbourg pour signaler à l'Eglise ces agissements.

Si les mots sont essentiels, le film ne néglige pas pour autant le pouvoir des images. Extraits de vidéos super 8 tournées pendant l'enfance de la victime, photos de son adolescence , retour sur les lieux où il a vécu, plans fixes de symboles religieux, accompagnent sa déposition.

L'on est évidemment abasourdi par le déni qui a entouré l'histoire de cet homme. Le déni du prêtre qui a commis ces actes, le déni de l'Église, qui accueille la parole d'Emmanuel avec un calme et une sérénité absolument glaçants, mais aussi et surtout celui de ses parents.

Car au-delà d'une histoire personnelle déchirante sur l'impossibilité de se construire et d'avancer après avoir subi de tels actes, ce récit est également le témoignage d'une époque, la photographie d'un autre monde, dans lequel les enfants étaient souvent livrés à eux-mêmes, dans certains milieux sociaux, et leur parole peu ou pas considérée.

Longtemps dans le refus d'y croire, et maintenant gagné par la culpabilité, le père d'Emmanuel est le représentant de cette ancienne génération qui tente tant bien que mal de s'adapter à l'ère post me-too, pour laquelle le logiciel des gens de son âge ne semble pas vraiment programmé. Le voir faire ce cheminement essentiellement par amour pour son fils est particulièrement touchant.

Une réconciliation qui jouera sans nul doute un rôle clé dans la reconstruction d'Emmanuel.

Ma page ciné instagram : fenetre_sur_salle