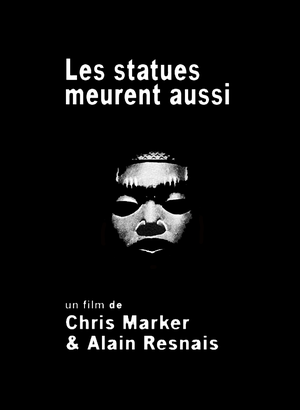

Avec l’aide de Chris Marker, Alain Resnais propose, dans Les statues meurent aussi, de raccorder l’art nègre au contexte d’exploitation coloniale qui dénature l’œuvre d’art en la multipliant en autant d’objets de décoration – le propre de la culture de masse selon Hannah Arendt dans son essai La Crise de la culture (1961). La multiplication des statues, mises en dialogue les unes avec les autres par un travail du montage sans pourtant en figer la signification, ne constitue qu’un préliminaire à une attaque féroce de l’hypocrisie française – et plus largement européenne : le discours esthétique apparaît de prime abord tel moyen de détourner le regard, de s’affranchir des considérations éthiques et politiques ; à cette trajectoire initiale, le cinéaste substitue une forme initiatique audacieuse, engagée dans un crescendo rythmique et tonal, qui se propose de « réparer le tissu du monde » en faisant communiquer entre elles à la fois les statuts et les cultures.

L’obsession de la mémoire chère à Alain Resnais transparaît dans la conviction que « la mort est toujours un pays où l’on va en perdant la mémoire » : mort de la connaissance, mort de l’être humain coupé de ses liens essentiels avec la nature et sa conscience de lui appartenir, d’en provenir et d’y retourner. Le court-métrage troque cette mort contre une « promesse commune à toutes les grandes cultures, d’un homme victorieux du monde », affirmant la continuité entre la culture africaine et la nôtre.