L’universalité du théâtre de Shakespeare a, dès le cinéma muet, donné lieu à des adaptations. Si la force de ses récits et la profondeur de ses thématiques nourrit sans difficulté les intrigues de nombreux films, la question de la langue y constitue un enjeu crucial. Souvent délaissée au profit d’une réactualisation plus abordable pour le public contemporain, elle est néanmoins restée un pan fascinant dont certains cinéastes ont fait la matière première. C’est le cas d’Orson Welles, bien entendu, dans Othello ou Macbeth, ou du superbe Jules César de Mankiewicz.

Dans son Macbeth, Welles avait opté pour une sorte d’épure qui reproduirait, d’une certaine manière, ce qu’un plateau de théâtre peut offrir au spectateur, par un film de studio faisant la part belle à une stylistique artificielle. C’est très clairement cette même approche qu’adopte Joel Coen, qui, pour la première fois séparé de son frère Ethan depuis leurs débuts il y a presque 40 ans, s’essaie à un renouvellement assez drastique de son cinéma.

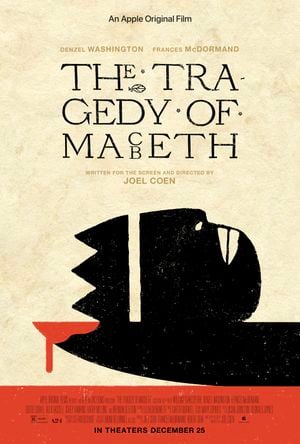

La déclaration d’intention stylistique est frontale : format 1.37 :1, noir et blanc, dans des décors le plus souvent d’intérieurs ou donnant le sentiment d’une nature entièrement reconstituée, tout clame la construction d’un programme esthétique lourdement ouvragé. Les vues outrées convoquent le cinéma expressionniste, le découpage en contraste extrême des architectures anguleuses et labyrinthiques perdent les personnages, et les comédiens, Denzel Washington et Frances McDormand en tête, offrent toute la déférence qu’ils jugent indispensable à la noblesse du texte qu’on leur fait réciter.

Le travail formel peut certes susciter l’admiration, tout comme la photographie de Bruno Delbonel, fidèle de Jean-Pierre Jeunet et aux côtés des frères Coen depuis Inside Llewyn Davis. Mais à mesure que se déroule le programme balisé de cette hybris du pouvoir, le constat s’impose avec tristesse : toutes ces images seront surtout marquantes dans une bande annonce aux amples promesses. Elles se révèlent en effet d’une inefficacité dramatique tout à fait remarquable, alignant avec une gratuité stérile une construction dans laquelle on cherche en vain la chair et l’émotion. L’étrangeté apparition des sorcières laissait pourtant entrevoir une exploitation intéressante du surnaturel, et quelques scènes, comme celle de la course dans les herbes pour le fils Duncan, parviennent à effleurer les horizons que le film rêvait d’atteindre sur le papier. Mais elles sont aussitôt contrebalancées par de scolaires constructions de cadre où les inclinaisons elles-mêmes semblent d’un académisme inerte, et un travail sur le son d’une lourdeur sans égale par lequel chaque goutte s’écrase avec le fracas d’un ouragan.

La descente aux enfers d’un couple s’autodétruisant par l’obsession, et les massacres qui en découlent se double donc ici d’une autre déréliction : celle de voir se battre vainement comédiens, réalisateur et équipe technique pour livrer une œuvre ambitieuse, mature et réfléchie, mais qui ne fait que revisiter dans la vanité la célèbre phrase déclamée par son personnage principal : It is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury /Signifying nothing.