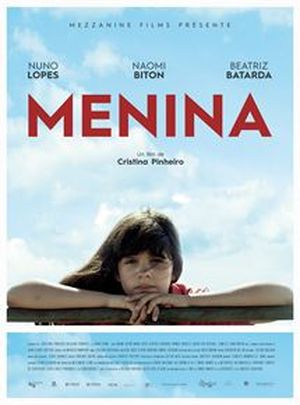

Elle est toujours là, dans tous les plans, toutes les séquences, tous les moments forts, réels ou imaginaires, de ses parents. C'est elle qui nous raconte l'histoire, cette année là, de l'inconnue à côté de ce père qui annonce sa "disparition" et lui laisse, comme témoin, la photo déchirée. Menina, premier film de Cristina Pinheiro, à voir dans les petites salles avant que lui aussi ne disparaisse

C'est le parti pris de la réalisatrice, nous raconter l'histoire sous le prisme de l'enfant, de son regard, de son imagination, de sa compréhension d'une famille venue d'ailleurs.

Rien ne lui échappe et pourtant tout est à recréer, réinventer, à donner le sens de ce qu'elle voit, ce qu'elle entend et surtout ce qu'elle essaie de deviner.

C'est avec beaucoup de justesse que Cristina Pinheiro construit son film, ce qu'une petite fille d'immigrés peut saisir de l'histoire de ses parents, de sa famille, de sa communauté confrontée à la vie dure de ceux qui ont du tout quitter et tout recommencer autre part, apprendre une autre langue, découvrir d'autres codes, s'adapter à d'autres conventions.

Un père talentueux dans son art de charpentier-ébéniste, qu'on devine déclassé, travaillant comme pêcheur du côté du Port-Saint-Louis-du-Rhône, tout en rêvant d'un lopin de terre. Habitant sur place, dans un cabanon à moitié aménagé, décor unique et efficace démontrant ces lieux où les migrants trouvent un toit, au milieu d'autres comme eux, quelque part où ils puissent s'abriter et gagner leur vie. Une mère travaillant sans cesse, faisant des ménages, s'occupant de la piscine et de laver le chien dans la villa où sa patronne donne les consignes par téléphone. Une épouse-migrante ayant rejoint son mari, avec enfant, le grand frère de Luisa.

Nous découvrons ainsi la famille Palmeira sans trop savoir le fil qui les guide, mais percevant celui qu'ils essayent, faisant face à l'exil, de construire. Le montage nous paraît à cet égard bien rythmer le propos de l'auteur. La ponctuation avec le regard interrogatif, percutant, dans les silences de la Menina (fille, fillette, on le dit aussi familièrement à une jeune femme). On suit ses investigations pour découvrir qui était à côté de son père, dans la photo déchirée. Et ses recherches l’amèneront bien tard à la vérité après tant de scénarios qu'elle a pu échafauder.

Au début du film, une sorte de "sorcière toute en noir" distribue des œillets rouges dans la soirée en plein air, où les hommes boivent, les femmes attendent et les enfants s’ennuient. C'est le churrasco (barbecue) qui les réunit ce soir là, où il est question de Salazar et de la fierté d'être portugais (ils ne chanteront pas Grândola mais l'hymne national...). Dans les derniers plans du film les œillets seront blancs, symbole de fidélité, de pureté, mais aussi de tristesse dans la douleur familiale.

La difficulté de vivre entre deux cultures, deux langues, deux parents, la réalisatrice Cristina Pinheiro, par l'intermédiaire de Luisa (Naomi Biton) l'évoque avec beaucoup de sensibilité, et un trait juste. On sait combien c'est difficile de se distancer quand son propre parcours est l'objet du film. La mère (Beatriz Batarda), aimante à sa manière, remplit bien ce rôle tantôt proche tantôt dur, en quelque sorte à l'image de sa propre vie. L’acteur Nuno Lopes, le père, excellente interprétation, sachant bien faire vivre son attachement et son amour pour «sua menina» et le désarroi et l'ambivalence face au déracinement et à la maladie.

Un premier film qui ne bénéficie pas des grands circuits de distribution et qui me paraît mériter d'être vu et soutenu par sa qualité et l'émotion qu'il suscite.

* * * https://blogs.mediapart.fr/arthur-porto/blog/010118/menina-le-mystere-de-la-photo-dechiree