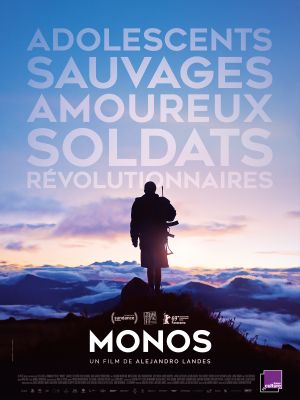

Monos est aussi déroutant qu’il est magnétique. C’est un peu comme si la bande de jeunes de Nocturama de Bertrand Bonello s’était réfugiée dans un camp d’entrainement guerrier et fut observée de près par la mise en scène sensorielle d’Andrea Arnold dans sa période American Honey ou Les Hauts du Hurlevent.

Le film d’Alejandro Landes brille par le magma d’images qu’il nous renvoie. Tout n’est que matière et vibration organique dans un volcan d’émotions et de pulsions juvéniles qui viennent se télescoper à une symphonie guerrière où le monde adulte semble bien éloigné de chacun. Tout est chaotique, primitif, voire désordonné. Nous ne savons pas vraiment où nous sommes, nous ne savons pas réellement ce que nous explique l’œuvre, dans des plaines sans doute colombiennes, au sommet des montagnes où seuls les nuages se fondent avec cette bande de demi-dieux qui exécutent des ordres et s’entrainent comme des forcenés à tuer et à faire osmose avec la nature. Leurs taches premières : avoir sous leur surveillance une otage américaine et garder en vie une vache comme signe de respect et vigilance. Mais tout ne se passera pas comme prévu.

Monos ne cesse de crever l’écran, éclaboussé par le travail sonore incroyable, une nouvelle fois, de Mica Levi, puis happe par sa volonté souveraine de disséquer la dissolution du monde adolescent par l’embrigadement de la guerre, deux univers qui paraissent incompatibles mais pourtant si palpables. L’innocence se désagrège et les coups de feux deviennent alors les prémisses de la fête ou des regrets finaux. Dans sa première partie, il est difficile pour le spectateur de cohabiter sereinement avec cette bande, lobotomisée par les rites militaires, sujet aux ordres et cadenassée par le lavage de cerveau sectaire, mais qui isolée et loin du regard du « sergent chef » chérissent autant le fait de courir au coin du feu que de s’abreuver des désirs charnels : ce qui donne des séquences sensitives impressionnantes où Monos fait rentrer en symbiose l’individu et le collectif.

Dans ces moments là, abrasifs, jouasses, innocents et lyriques, Monos tisse sa toile en aimant jouer avec la matière et les corps afin de mettre à distance son regard soit par le biais de plans larges d’une nature hallucinogène (champignons), foisonnante et élégiaque pour après coups, se rapprocher à proximité des corps et de leurs stigmates militaires. Tétanisant dans ces instants adolescents manquant de certitudes, hybride par sa douce curiosité qui mélange les flux, les fluides et les genres, puis dévastateur car chaque émotion, chaque sentiment viscéral est retranscrit avec force par le trouble de la mise en scène. Mais alors que le premier versant du récit se voulait plus introspectif et plus ambivalent dans sa démarche, la deuxième partie, plus référencée (Apocalypse Now), se déroulant dans une jungle hostile, vire au chaos.

Le film change de braquet, mais reste atemporel et n’use jamais de la caractéristique idéologique pour mieux s’interroger sur la question du dévouement et de l’indépendance d’un groupuscule qui semble de lui-même s’enfoncer dans le gouffre des ténèbres. Entre insubordination, indépendance obscurcie et hiérarchie sociale, l’effet de meute, la folie identitaire et la violence laissent de côté les joies du souffle de vie et tirent un trait sur les jouissances de l’environnement, et rien, ni même le symbole de la famille ne pourra les arrêter. Alejandro Landes nous laisse en face à face avec un regard flou, tuméfié et dévoré par les larmes où culpabilité, peur et survie se mêlent sans véritable distinction. A l’image du film, qui nous laisse dans le tumulte, le flou total mais surtout face au vertige d’une jeunesse, jetée ad vitam aeternam dans la gueule du loup d’un monde sans filet.

Article original sur LeMagducine