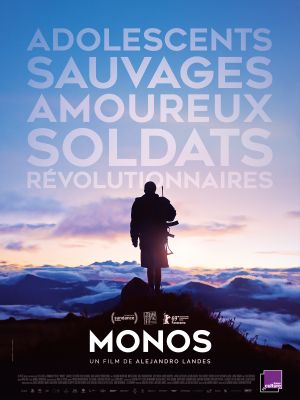

L’année 2020 s’entame de façon peu réjouissante. A l’extérieur comme à l’intérieur de la salle de cinéma, les propositions sont globalement peu alléchantes. En tout cas pour l’instant. Pour certains, la « claque » de ce début d’année fut 1917 , film de guerre au parti pris technique audacieux, mais aussi sage dans son propos que dans son exécution. Et c’est en tombant sur une interview d’ Alejandro Landes partageant cet avis réservé un brin à contre-courant de la mouvance générale que je me suis décidé à, sans voir aucune image au préalable, aller jeter un œil et une oreille à son « film de guerre » qui sortait début mars. Bien m’en a pris.

L’appartenance de Monos au genre très codifié du film de guerre peut être sujette à questionnements.

En effet, le peu d’affrontements militaires que l’on peut retrouver dans ce film nous est montré de façon très distanciée, et par la suite évacué par une ellipse. Très peu d’éléments de guerre du reste, seulement le choix de suivre une escouade d’adolescents-soldats, chargée de retenir en captivité une ressortissante américaine. Cependant, le film de guerre, ce n’est pas seulement une bande de rudes gaillards se mettant sur la gueule à coup de MP40 et de grenades à main pendant une heure et demie. Ce n’est pas non plus Les bidasses en folie. Non, ça c’est autre chose…

Ce qu’étudie souvent le film de guerre, parmi d’autres thèmes, c’est un rapport d’échelle mettant en perspective une nature neutre, désincarnée, et les efforts démesurés de l’Homme pour s’en disputer la possession. Cette bataille coûteuse en force et en vies pour chaque lopin de terre, qui tend souvent vers l’absurde. C’est par exemple le final d’Il faut sauver le soldat Ryan, où la témérité des personnages se heurte à la vacuité de leur combat, destiné à défendre un tout petit pont reliant les deux rives d’un bras d’eau dérisoire. C’est aussi, bien évidemment, Apocalypse Now où la jungle est un enfer dans lequel les personnages plongent. Un endroit tellement hostile et tellement haï, qu’il convient de se demander pourquoi chercher à le conquérir. La seule solution semblant alors se trouver dans la destruction totale et systématique de cet environnement à coup de napalm. (Bon après le film questionne beaucoup d'autres choses en vérité mais l'analyse d'Apocalypse Now c'est pas pour aujourd'hui)

Revenons à Monos. Selon moi, le film prend à rebours les considérations énoncées précédemment en faisant du décor le principal agent actant du métrage. Ici en effet, c’est l’arrière-plan qui influence le plan dans son ensemble, tant en termes de narration que de mise en scène.

Reprenons la progression narrative du film à travers les évolutions de l’environnement que les personnages habitent.

Dans un premier temps, la petite troupe d’adolescents évolue dans un cadre spacieux, baigné dans une lumière chaleureuse, qui dégage une impression de liberté. Ils occupent cet espace en y jouant et en y échangeant leurs premiers baisers maladroits au milieu des fleurs.

Puis vient Le Messager, qui rétabli les rapports hiérarchiques, réinstaure une discipline et importe une figure maternelle : Shakira la vache, que l’on découvre logée dans l’arrière-plan, au cours d’un lent travelling suivant le personnage du Messager. La vache restreint aussitôt leur liberté, puisqu’elle leur astreint une nouvelle responsabilité. Ils doivent la garder vivante. S’invitent alors la brume, la pluie et la boue, qui oppriment les personnages et limitent leurs déplacements pour enfin les entraîner, au fil des événements tragiques, à s’enfermer dans l’édifice bétonné qui leur sert d’abri.

La deuxième partie du film se déroule dans un tout autre contexte, celui de la jungle, où l’escouade fait face à des divisions et des traîtrises au milieu d’une végétation oppressante, qui obstrue les visions de chacun et les isole. Cette végétation foisonnante est bordée par un fleuve, qui permet à trois reprises (rien que ça) des tentatives de fuites de la part de personnages dissidents et qui mène à terme au foyer protecteur.

Le film se clôture avec la ville, montrée de loin, vue de haut, déshumanisée, qui ne se révèle en aucun cas comme une solution d’accueil bienveillant pour le protagoniste qui s’apprête à y être confrontée.

Or, dans Monos, non seulement le décor raconte, mais qui-plus-est le décor agit.

D’une part il intervient comme un adjuvant. Les corps sont recouverts de boue et de vase pour se camoufler, ou s’enveloppent dans la peau de la vache pour accomplir des rituels destinés à souder les membres de l’escouade. Un arbre coupé sert à fabriquer un lit, qui va accueillir une potentielle fécondité. La végétation permet à Rambo de se cacher pendant sa fuite, la boue du chemin à laisser des fausses pistes, le torrent à échapper définitivement à ses poursuivants.

D’autre part, le décor exalte les corps. Un feu en arrière plan engendre des ébats passionnels, un champignon hallucinogène entraîne toute une séquence onirique et éminemment sensorielle. A plusieurs reprises, le film parvient à mettre en branle les sens du spectateur. Le toucher, l’odorat, le goût se font ressentir, notamment grâce à une utilisation ciblée et parcimonieuse du très gros plan et un traitement très expressif du son et de la musique. Musique composée par Mica Levi qui joue sur des bruits concrets, des sifflements et des percussions en les assemblant pour former un paysage sonore qui colle parfaitement à l’ambiance du film.

Enfin, à plusieurs reprises, le décor s’accapare le point de vue. Le film se permet d’inclure dans son montage plusieurs plans de coupe, où seul l’environnement est mis en scène. Un plan notamment, où la caméra, pointée vers le ciel reçoit des gouttes d’eau sur son objectif synthétise ce rapport direct entre les éléments environnementaux et le regard du cinéaste. On remarque aussi un plan très particulier où, alors qu’on voit un personnage évoluer au bord du fleuve, la caméra opère un mouvement latéral qui nous fait perdre de vue le personnage pour laisser place au cours d'eau et ne reprendre le protagoniste que par la suite.

En outre, cette dialectique du décor participe au propos plus général du film, sur l’isolement de ces adolescents déconnectés et perdus dans un monde hostile, duquel ils sont aussi soumis que prisonniers. Cet échantillon de jeunes gens n’est jamais montré comme réellement politisé. Ils font d’ailleurs sécession de la cause dès que l’occasion s’en présente, et sont plus préoccupés par leur survie que par leur engagement auprès des rebelles. Cela dit, cette distance d’avec les idéologies ne leur permet pas pour autant d’être facilement acceptés dans la société, qui ne les perçoit pas comme des enfants à secourir, mais comme des « individus » : terme choisi par le soldat de l’armée régulière pour qualifier le personnage de Rambo à la fin du film, qui peut par ailleurs se référer au genre indéterminé de ce personnage, considéré comme un jeune garçon par les membres des monos mais interprété par une actrice.

Que faire de ces enfances ravagées ? Telle est la question devant laquelle le cinéaste nous place à la fin de son long métrage. Une question qu’un certain François Truffaut nous avait déjà posée il y a soixante ans, lui-aussi à travers un regard caméra final qui allait alors marquer à jamais l’histoire du cinéma.

Landes n’en n’est pas là, calmons-nous. Cependant, Monos a le mérite de faire preuve d’une sincérité sans faille dans son traitement du sujet et de présenter une façon de faire intéressante, différente et qui m’a poussé à revenir une deuxième fois voir le film au cinéma puis à écrire le retour critique que vous êtes en train de lire, ce qui n’est pas si récurrent.