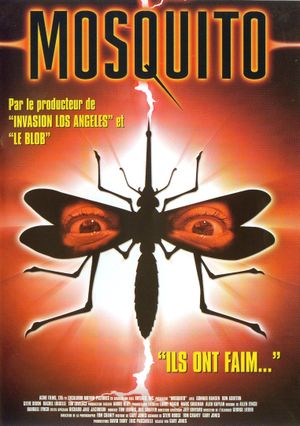

L’intérêt que présente Mosquito par rapport au tout-venant des films animaliers horrifiques réside certainement dans son appartenance à une certaine tradition gore que défendait, entre autres, la maison de production Trauma : intrigue réduite au strict minimum, acteurs amateurs, goût pour l’image sale et la violence exagérée.

Le long métrage fait de l’invasion de moustiques géants un châtiment céleste, extraterrestre en l’occurrence, qui dévoile la profonde bêtise de l’homme, ici américain : alcooliques, vulgaires, cradingues, les personnages mettent en évidence leurs grosses armes, se trimbalent avec une sacoche remplie de munitions, percutent des insectes de dimension démesurée sans s’interroger sur leur origine, sans en être surpris. Les moustiques conditionnent ainsi la mise en marche d’un personnel farcesque dont les membres sont tous plus stupides les uns que les autres ; ils se définissent par leur volatilité et leur rapidité, par opposition à la lourdeur des corps mal nourris et gras dont ils pompent le sang. Le survol rapide d’un terrain de camping a des airs de champ de bataille, sans qu’une bataille n’ait véritablement eu lieu : femmes et hommes gisent là, impotents, incapables de se défendre, incapables de prendre la fuite. Et la survie qui tend à s’organiser autour du petit groupe n’est, en réalité, que l’union grotesque d’un tas de clichés sur pattes dont le credo est aussi raffiné que leur culture : tout faire péter.

Mosquito crée des monstres plus authentiques – les procédés techniques pour leur donner vie sont multiples, de la stop motion aux maquettes, en passant par les effets spéciaux numériques – que les Américains qu’ils déciment, propose un divertissement régressif mais qui ne doit pas, en dépit des limites imposés par sa démarche, être interprété comme un aveu de nullité intrinsèque : le gore est trop travaillé, les créatures sont trop sophistiquées, la bêtise est trop concertée pour conclure au navet.