Si Nashville s'inscrit pleinement dans la démystification des grands mythes fondateurs de l'Amérique, du western au privé, Nashville est sans doute encore plus ambitieux- la relecture porte certes sur l'univers de la musique, plus précisément de la musique country, mais celle-ci constitue, presque explicitement, une métaphore de l'Amérique elle-même. Il faudra attendre Short cuts, près de vingt ans plus tard, pour que la boucle soit bouclée, pour que la critique désormais sarcastique tourne au jeu de massacre, sans perspective d'espoir. Car il reste sans doute un peu de nostalgie, voire même de sympathie pour cette culture (et cette musique (totalement insupportable en fait) dans Nashville ...

L'Amérique donc - toutes les phases musicales (et il y en a beaucoup ...) sont sans cesse coupées par une propagande distillée depuis une voiture par un politicien local (que l'on ne verra jamais), dont on parle constamment, dont les "pensées" et les slogans régulièrement distillés, en leitmotivs, sont aussi démagogiques que vides - et qui se trouve clairement relié à l'univers de la musique, à ses acteurs et à ses grandes manifestations, jusqu'au concert final et à son dénouement dramatique, organisé en l'honneur et en soutien de ce politicien aussi important qu'approximatif.

Le génie d'Altman, à tout le moins son humour irrésistible explose littéralement dans ce drame final en prenant une dernière fois le spectateur à contre pieds de la plus inattendue des façons; tout le monde a anticipé la tentative d'assassinat du politicien, façon dallas (mais l'organisateur du concert rappellera, désemparé, que Nashville n'est pas Dallas, de fait) - on n'échappera pas à la dérision :

le tueur mystérieux, silencieux depuis le début du film, solitaire, avec son étui à violon que personne n'a le droit de toucher, n'assassinera pas le politicien ... mais la chanteuse

. Pour le spectateur cette tragédie peut alors apparaître pour un soulagement, tellement la musique subie depuis le début du film, envahissante, est effectivement difficilement supportable (à l'exception de la chanson de Keith Carradine, I'm easy,d'ailleurs primée lors des oscars). Le pire morceau, le meilleur donc, est peut-être celui qui ouvre le film, irrésistible de drôlerie évidemment involontaire, chantée avec la plus grande fierté nationale, par Henry Gibson, le principal chanteur de Nashville : ... to pave the way / with our blood sweat and tears / oh ! we must be doin' something right / to last 200 years (!!!) L'équation musique / Amérique est donc définitivement vérifiée, dans les ultimes moments du film. Cela dit, je suis intimement convaincu, qu'au plus profond de lui-même, Robert Altman, homme du sud, avait une tendresse certaine pour cette musique-là et que toute l'ironie évidente ne parvient pas à masquer cet attachement intime.

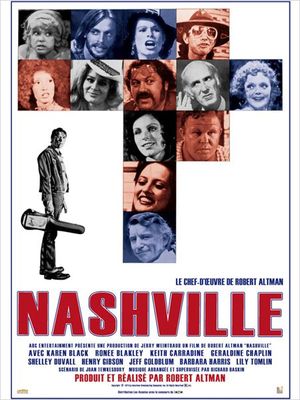

Nashville est également le premier grand film choral de Robert Altman (où se croisent et se décroisent plus de vingt personnages), avant Un mariage, Short cuts (le plus maîtrisé, le meilleur sans aucun doute, de l'histoire du cinéma peut-être), ou Gosford Park. La gageure est relativement aisée à tenir (c'est évidemment très relatif) grâce à la musique - puisque les différents personnages ont des raisons évidentes de se rendre dans les différents lieux, lors des différents moments de concert. Et leur galerie, colorée, tour à tour odieuse, cynique, pathétique (plutôt que ridicule) constitue une peinture, assez impitoyable de l'Amérique.

D'abord il y a ceux qui pilotent le système, à tout le moins ceux qui l'organisent pour des entités qui les dépassent (comme les politiciens) : Henry Gibson, inoubliable, chanteur (celui des 200 years) et organisateur en chef (celui du désastre final), toute sa famille, sa petite entreprise et ses hommes d'affaires (Ned Beatty, celui de Délivrance, à la fois profiteur du système et victime). A l'écart, au-dessus apparemment, il y a la figure du Christ incarnée par Carradine - avec d'ailleurs une juxtaposition très (trop, évidemment) premier degré des deux figures. Reste de son passage dans cet univers (sur cette terre ...), la scène magistrale, où il interprète sa chanson, "I'm easy", sous l'oeil fasciné de quatre femmes (bien plus en fait). Il ne faudra pas longtemps pour que ce personnage magnétique, tout en altitude, ne devienne un christ en celluloïd, un séducteur vaguement cynique, un peu minable. Mieux (ou pire) il annonce évidemment, du haut de son piédestal, qu'il n'ira pas au concert final, au-dessus de tout çà, la politique, le fric, son exigence de pureté alors qu'il y sera, évidemment, comme tout le monde. Il y a aussi tous les chanteurs, ceux qui sont reconnus, intégrés (mais pas forcément à vie) par le système, les deux chanteuses rivales (Karen Black et Ronne Blackley), chanteuses aussi difficilement supportables l'une que l'autre.

Il y a aussi les victimes, ceux (celles plutôt) qui voudraient absolument entrer dans le système, et qui dessinent un portrait en creux de l'Amérique. Il y a le personnage totalement pathétique, infiniment triste de Sueleen Gay (interprétée par Gwen Welles, actrice au destin tragique), très mauvaise chanteuse, condamnée à faire un strip tease devant une assemblées de gros beaufs encostumés, sous la promesse fallacieuse qu'elle obtiendra par la suit un contrat. On retrouvera, en écho, avec une ambiance aussi désolée, une scène très semblable dans Forrest Gump. A l'inverse, le personnage de Winifred (Barbara Harris), régulièrement jetée à chaque fois qu'elle tente de se placer, saura profiter de l'assassinat, pour s'emparer du micro, avec la bénédiction de l'organisateur éclaboussé par le sang de la chanteuse (Nous sommes à Nashville, Rien de tel ne se passera, music ...) et lancer les premières notes d'une carrière à l'évidence prometteuse. Que la fête continue ...

Avec cette ultime trouvaille, tout est dit.

Il reste quelques silhouettes, qui complètent avec bonheur ce portrait caustique - et qui sont aussi l'Amérique : l'assassin (David Hayward, acteur que l'on ne reverra plus) et son violon, Shelley Duvall et ses tenues invraisemblables, jupettes et platform shoes, Jeff Goldblum et son dragster, totalement muet.

Il y a enfin le personnage de la journaliste, Opal (Géraldine Chaplin), incapable d'écouter quoi que ce soit et donc affairée à créer un mythe encore plus dérisoire que celui piétiné par Altman. Elle erre en soliloquant dans des lieux improbables, non sans beauté, un cimetière de voitures, un dépôt de bus jaunes en pleine nature, images confondues avec les monuments historiques d'une civilisation sans passé et incapable de produire autre chose que la société qui défile sous nos yeux : 200 ans ... De façon significative le dernier concert se déroule dans une reconstitution, définitivement clinquante, d'un Parthénon de pacotille.

Ainsi va l'Amérique sous le regard de Robert Altman.