Attention, spoilers

Support: Bluray

“Le trou, sombre et profond, relié au présent par les ténèbres depuis les temps les plus reculés.”

Par ces mots s’ouvre Onibaba.

Nietzsche dit : “Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi.” Orient et occident décrivent d’une même intention la noirceur immuable de l’âme humaine, où les démons qui nous hantent sont ceux que l’on projette. Contempler ce néant, ce trou, c’est entrer dans une fascination qui efface la morale. Et le trou, plaie béante au milieu du marais du film, a bien cet aspect amplificateur du désir de nos protagonistes.

Ils sont trois. Trois pouilleux cachés dans une marée de roseaux, fuyant la guerre qui fait rage dans l’archipel. Hachi revient d’une expédition de pillard où il a laissé sans vie le corps de son compagnon de route, mari du second personnage, une jeune femme, et fils du troisième, une vieille femme. Leur survie passe par l’exécution indifférente de tout misérable qui pénétrerait leur royaume, des soldats en déroute et des samouraïs égarés. Leur seule autre interaction, c’est celle avec un receleur, un profiteur qui fait son beurre les armures ramassées sur les cadavres, échangés contre quelques sacs de millet. Les journées se ressemblent : on mange, on tue, on dort, et on recommence.

C’est l’ennui de ce ronflement isolé qui est porté à l’écran par la répétition des scènes de ce quotidien sans avenir, où l’on parle d’une amélioration lorsque la guerre finira (jamais à priori), d’un futur inespéré. Cette lassitude d’une existence sans plaisir est le moteur narratif qui pousse à l’apathie (par rapport au fils de la vieille qui ne reviendra pas, aux malheureux qui s’aventurent dans le marais, au profit du receleur), et donc à la disparition de la morale. Au milieu du chaos de la guerre et de l’ennui de la survie, la vie n’a plus de valeur. La nature, elle, reste indifférente au tumulte des hommes et crée une caisse de résonance lorsque surviennent les sensations du désir.

Le triangle relationnel s’effrite. Hachi fait des avances à la jeune, celle-ci ne demande qu’à y céder, représentante de la jeunesse nippone des années 60 en pleine révolution des mœurs, mais craint les représailles de sa belle-mère. Car la vieille ne veut pas finir seule, elle veut garder sa bru à ses côtés par pur pragmatisme, et jalouse par ailleurs les rapports charnels qui uniront finalement les deux autres. C’est donc sous couvert de la morale qu’elle interfère dans le couple. Elle tente de manipuler la jeune par la superstition, l’avertissant des démons qui hantent les pécheurs, puis usant du masque d’un samouraï tombé sous sa perfidie pour planer dans les ténèbres et terrifier l’amante. Ce masque, c’est celui de han’nya, la figure No de la terreur, un démon qui représente à la fois la jalousie et la sagesse qui en ruisselle par les connexions émotionnelles. Quand le jeune couple se retrouve la nuit, le fantôme s’interpose dans la course.

Alors les corps transpirent, le trou respire, le roseau plie, la peur succombe à l’envie, sous la pluie. Car user de la morale comme arme dans un monde qui en est dépourvu, s’est s’assurer l’échec. Les amants n’ont plus de crainte, trop soucieux de s’abandonner à la chair. Et la vieille, elle, voit sa chair se décomposer sous le masque, empoisonné par une quelconque maladie qui semble faire rage par delà les frontières du marais. Un homme, lui aussi contaminé, s’est réfugié chez Hachi et l’assassine à son tour. La jeune est seule dans cette immensité, condamnée à errer.

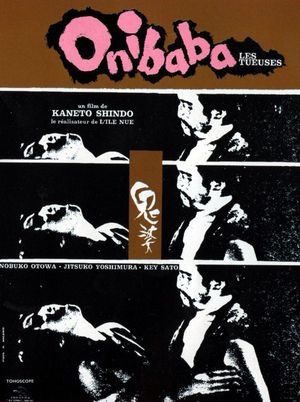

Dans le folklore japonais, Onibaba fait référence à des femmes démons qui traversent les campagnes à la recherche de proie à ramener dans leur antre afin de les dévorer. Ce sont ces deux femmes, les tueuses du sous-titre français. Des ogresses sans vertu, portée par leurs instincts. Et c’est bien l’animalité qui prône tout au long de l'œuvre de Kaneto Shindō, la conscience étant absente des actes, la réflexion ne marchant que sur la pulsion.

Comme cette bande-son faite de musique comme pouls bestial, et du bruissement des roseaux, tantôt excitants, tantôt terrifiants, toujours au diapason des sensations des protagonistes. Comme cette sublime photographie où la profondeur des noirs fait écho au trou, aux ténèbres insondées de l’inconscient. Comme cet érotisme permanent fait de peaux suintantes, de regards tabous et d’étreintes sauvages.

Comme cette œuvre singulièrement sensorielle, dépourvue de morale, aux lisières d’un fantastique indicible, qui s’imprime dans le for intérieur de son spectateur.