Le voilà, ce champ auquel renvoie A field in England : des herbes hautes sans cesse en mouvement, souples et solidaires, au gré des vents.

Au milieu, un trou, ancestral.

Alentour, trois huttes, primales. Celle des femmes, celle, lointaine, du receleur à qui elles vendent les armures des samouraïs qui viennent se perdre dans ce purgatoire anxiogène, qu’elles achèvent et balancent au trou.

Celle, enfin, du compagnon d’arme du mari et fils des femmes esseulées, revenu seul et annonçant sa mort.

Le triangle est mis en place.

On tuait, on mangeait ; on pourrait copuler.

Tout le monde y pense : la terre et ses herbes suintent le rut. Le trou lui-même ne dit plus rien d’autre. La chaleur humidifie les tuniques, les poitrines se dévoilent et la peau luit dans la nuit chaude. On a rarement vu un noir et blanc aussi sensuel et velouté, au service de la chair et des corps.

Le triangle se met en place instinctivement, à l’occasion d’un combat de samouraïs dans l’eau, qu’on achève bien mieux à trois. En quelques regards, avide et attentistes, tout est dit.

Et, pour souligner cette furie, l’extraordinaire musique mêlant percussion et cris, pouls d’une humanité sauvage et furibonde. (1)

Ne manque que le sexe, un peu plus lent à venir.

Quelques relents de morale subsistent : la veuve et la mère savent cependant bien qu’elles se disputent davantage un homme que des scrupules.

La course dans les herbes est désormais double : on fond sur les proies pour les dépouiller, ou l’un vers l’autre pour se soulager.

Manque l’émotion finale : l’effroi. La vengeance de la belle-mère, portant à son tour le masque horrifique d’un samouraï assassiné va permettre de propager sa propre frustration sexuelle : elle bride les courses nocturnes vers la luxure en intégrant dans le champ la présence d’un démon. Si les cris de jouissance cèdent à ceux de panique, la lutte est âpre : une nuit de pluie, le désir des corps l’emporte sur la peur de l’au-delà.

Mais au moment où les ébauches d’une morale pourraient se dessiner, les forces en présence l’emportent sur les individus. Le masque colle à la chair, le tueur est lui-même assassiné et la veuve condamnée à la solitude.

Restent les herbes, qui leur survivront, se nourrissant de leurs cadavres qui ensemenceront la terre.

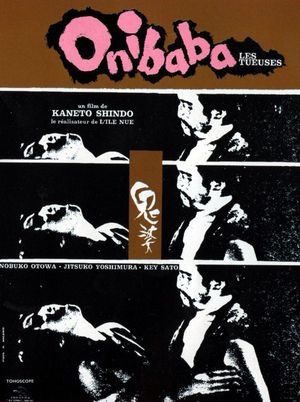

Onibaba est un chef d’œuvre ; amoral, plastiquement époustouflant, d’un érotisme trouble, tellurique et nocturne, il révèle notre animalité, notre désir de mythes dans une fable aussi profonde et insondable qu’un trou dans un champ.

(1) : à écouter absolument : https://www.youtube.com/watch?v=OMIeGZIdpR0