[Note : Salò appartient à cette catégorie de film qu’on ne souhaiterait pas noter, pour éviter tout malentendu, notamment sur ce que signifie « aimer » un film radicalement fait pour ne pas l’être. La note attribuée ici correspond à l’intérêt réflexif que provoque son visionnage, et qui, en réalité, s’élabore bien après lui.]

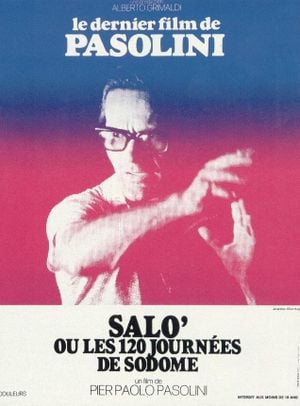

Toute culture a ses points saillants : des œuvres légendaires, mentionnées çà et là pour leurs excès, leur parfum de scandale et la radicalité sans concession de leur discours. Longtemps tenu à distance, il était temps de se confronter à la figure de proue de ce continent noir, cette fameuse et réputée insoutenable adaptation de Sade par Pasolini, qui sera assassiné avant sa sortie en salle.

Se rendre disponible à ce film, c’est se faire violence. C’est probablement là que se situe la seule ébauche d’empathie envisageable dans ce banquet barbare : l’épreuve que consiste le visionnage entre en résonance avec les exactions subies par les victimes, et désactive, du moins peut-on l’espérer, toute forme de plaisir voyeuriste de la part du spectateur.

Le dispositif esthétique est d’ailleurs clairement construit dans cette intention, c’est-à-dire sur une tension entre le scandale absolu de ce qui est montré et le cérémonial qui l’accompagne.

Salò est un théâtre de la cruauté, dont les comédiens sont aussi les metteurs en scène : ces quatre notables, figures du pouvoir (politique, judiciaire, ecclésiastique, financier) investissent un palais dont les façades décaties rappellent autant la grandeur d’antan que la décrépitude morale contemporaine, celle du fascisme au crépuscule de son règne, et établissent les règles d’une enclave à l’abri de toute morale.

« La seule vraie anarchie, c’est celle du pouvoir » : disposer d’une liberté absolue est réservé à ceux qui dominent, et peuvent, sans aucune contrainte, donner libre cours à leur bon vouloir. En résulte une réflexion forcément acerbe par le poète réalisateur sur les collusions entre classe bourgeoise dominante et fascisme. Après sa trilogie de la vie, qui exaltait le pouvoir des corps à goûter l’existence, le démenti est violent : l’homme est un frustré insatiable, qui, lorsqu’on le met face à l’opportunité, ouvre les abîmes de sa monstruosité. La question n’est donc pas celle du désir, ni même véritablement celle de la perversité par un catalogue des déviances : c’est celle de la fuite en avant de ceux qui ont tout et qui, désespérément, se mettent en quête d’un nouveau frisson par la surenchère.

La caricature est d’ailleurs explicite : les figures d’autorité sont des fantoches, leurs blagues sont ridicules, leurs accoutrements baroques risibles, et les femmes qui les accompagnent se livrent elles aussi à une comédie boursouflée dans les divers récits qui dirigent la cérémonie. En contrepoint de l’horreur, la facticité est donc permanente ; Pasolini refuse savamment les ressorts du pathos et les effets qui permettraient d’attiser le dégoût du spectateur. La mise en scène, apanage des pervers qui organisent leurs bacchanales, est déjà une forme d’obscénité. Il n’est d’ailleurs pas innocent de voir comment s’organisent les festivités, sur un modèle respectant la structure imaginée par Sade dans son œuvre littéraire : les femmes racontent des récits dans une théâtralité outrée, excitant l’imaginaire des maîtres qui le mettent en pratique. Comme s’il s’agissait d’aller chercher dans une forme de fiction ce qui ne pourrait pas surgir d’un esprit sain, dans un circuit qui tourne à vide dans la grande machine des tenanciers du pouvoir absolu, qui exigent force détails, et qui semblent davantage s’inquiéter des entorses au dispositif qu’au plaisir qu’ils espéraient en retirer.

Salò est ainsi un tableau glacial : dans des pièces trop vastes, les étreintes ne sont plus que des affronts, la nudité n’est plus qu’un dénuement, et les sourires des grimaces. Ce que le spectateur affronte n’a plus grand-chose à voir avec le scandale ou la provocation, procédés visant à faire surgir une réaction, une contrepartie. Le pessimisme radical s’impose ici à la manière d’un bloc minéral qui écraserait tout de sa froide horizontalité. Affronter Salò, c’est plonger dans la lucidité douloureuse de ce dont est capable l’homme, et l’homme seulement, nulle autre créature vivante n’étant apte à mettre au service du mal ses facultés intellectuelles.

La question n’est donc pas tant de déranger le spectateur dans sa posture de voyeur, à la façon dont le fait par exemple Haneke dans Funny Games ou Caché. Le récit suffit à le révulser suffisamment pour que s’érige, par elle-même et sans discours, une éthique du regard. La gradation de la barbarie, au fil des cercles ponctuant les cérémonies, devient ainsi la voie tracée vers l’insoutenable, et on aura rarement autant souhaité qu’un film s’achève. Et comme pour désactiver ce qui semblerait une nouvelle tentative d’extorsion du sentiment, le cinéaste encadre strictement les dernières séquences. Par une mise à distance des tortures, observées à la jumelle par les commanditaires, et toujours représentées dans le cadrage (des jumelles, ou des croisées de la fenêtre), et par un usage très singulier de la musique. Elle a toujours été in jusqu’alors, jouée au piano pour accompagner les récits des narratrices, par une musicienne qui, signe intéressant, finira par se défenestrer. Lors de cette scène apparait un extrait du Carmina Burana de Carl Orff, soit l’adaptation de chants profanes médiévaux teintés d’une sacralité et d’une gravité qui n’avaient pas eu droit de cité jusqu’alors, et qui semblent – enfin, se dira le spectateur – entrer en empathie avec la douleur représentée. Mais c'est aussi une référence à cet art récupéré par les nazis pour alimenter leur folklore, et un des miliciens change soudain de station de radio pour trouver un air dansant qui nous renvoie au début. La musique était donc in. Retour au cadre, abolition des zones de confort ; souvenez-vous : face à l’infigurable, faciliter la vision relèvera de la complicité.

Cri blanc d’effroi, Salò travaille avec acharnement sa dimension détestable : c’est par la voie unique de notre révulsion que pourra se formuler notre propre humanité.