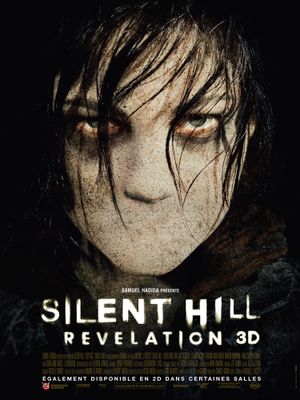

Quel gâchis. Voilà bien l’idée première qui arrive à la fin du visionnage. De par son statut de suite, la comparaison avec le film de Gans est bien inévitable, et clairement pas à l’avantage du produit de Bessat. Le choc visuel du long-métrage original est ici totalement absent. Mais ce n’est pas la seule différence : le traitement en lui-même pose également problème. Si l’on devait résumer ce qu’avait entrepris Gans, on pourrait parler de trip d’ambiance lent tentant d’instaurer un malaise, chiche en sursauts, avec une histoire très vaguement inspirée par le jeu original. Ici, on a presque droit à l’inverse : l’histoire reprend très grossièrement celle de Silent Hill 3, Bessat nous offrant de surcroit un film qui fait visuellement penser à Saw, et malheureusement rempli de ces saletés que sont les jumpscares, les passages en vue subjective et les plans chabada (ces moments dans ce cas totalement inutiles où la caméra tourne autour du/des personnages). L’échec dans l’instauration d’une ambiance est criant malgré des tentatives plus ou moins maladroites, la pire étant ce clochard sale dans le bus, et la meilleure la scène avec Malcolm McDowell. Au final, on se retrouve juste à prendre des coups de pression par un lapin en peluche, une poignée de porte (et deux fois la même, en plus) et l’Insécateur qui sert d’antagoniste principal (mais qui, malgré sa nature d’être numérique, est plus expressif que Carrie-Anne Moss).

Autant de défauts qui relèvent d’un souci d’écriture, tant dans le fond que dans la forme. Là où Gans avait fait le pari d’un film de plus de deux heures lui laissant le temps de mettre en place sa vision des choses, Bessat livre avec ce deuxième épisode un produit beaucoup plus formaté « film d’horreur popcorn ». 1h30, pas une minute qui dépasse, une romance dont on se fiche complètement et une explicitation de presque tous les instants. Car la construction du récit en elle-même pose aussi problème. Pourquoi ces phases de rush de l’intrigue qui désamorcent toute tension ? Prenons quelques exemples : plutôt que faire toute une scène débonnaire de petit-déjeuner où Harry balance la moitié du background des personnages, pourquoi ne pas s’être arrêté à quelques remarques subtiles sur les prénoms et les cheveux ? Le speech rebelle d’Heather nous aurait ainsi appris que nos deux protagonistes sont en fuite. De même, pourquoi la scène expliquant comment Sharon a été rendue à son père intervient-elle si vite ? Elle aurait pu être insérée juste avant la sortie de coma de papa, laissant planer le doute sur l’origine de l’amulette et donnant plus d’impact au discours de Leonard, qui évoque le vol de l’artefact par une femme. Est-ce par peur de perdre les non-amateurs de la série de jeux de base, à qui ce film est aussi adressé, que tout le travail d’analyse est tué dans l’œuf ? Ou la présence de multiples références aux softs de base (le tuyau, le blouson, les clins d’œil finaux) prouve-t-elle que le film est justement destiné à ces idiots de fans de jeux incapables de la moindre subtilité ? Eh bien sans doute un peu des deux. Dans le but de faire plus de profits que sur le Silent Hill de Gans, la production sabre le budget et demande un film en 3D (donc l’entrée coûte plus cher). La fanbase de la série Silent Hill étant en elle-même assez restreinte, il faut attirer d’autres spectateurs. Il faut donc offrir un produit simple à suivre et plus énergique. Tout ce que n’est pas Silent Hill à la base. Moins d’ambiance, un ton moins dur (n’oublions pas qu’Harry meurt dans le jeu Silent Hill 3), plus de jumpscares, et une histoire d’amour gnangnan pour attirer les adolescents. Voilà où se situe l’échec de ce Silent Hill Revelation, qui n’a rapporté que 40M$. Espérons que si troisième épisode il doit y avoir, l’orientation sera différente… Parce que là, à part se dire qu'Adelaïde Clemens a quand même une bonne bouille, on a pas grand-chose pour s'occuper.