Cuba Libre (cocktail équitable)

(et garanti sans coca)

(au moins sous sa forme liquide)

Les ingrédients, rapidement évoqués, ne donnent pas forcément immédiatement envie. En quatre histoires, en quatre contes, on nage dans les archétypes, presque les stéréotypes de la mythologie socialiste à la mode de l'URSS : la pauvre jeune fille pure condamnée à se prostituer, le vieux paysan exproprié après une vie de terrible labeur, l'étudiant martyr, profondément pacifiste, abattu d'une balle dans le dos, le paysan pacifiste et finalement engagé dans la révolution face à tant d'injustices. Et les méchants, en parfait négatif, sont à l'avenant - touristes adipeux, gros propriétaires terriens, policiers assassins et lâches, militaires sans visage et aux ordres ...

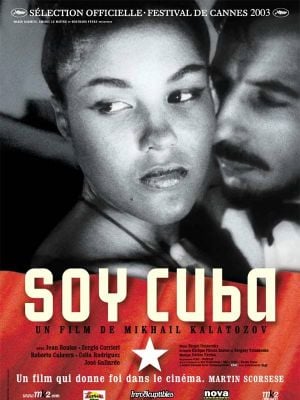

La menace semble très lourde : un film soviétique des années soixante, en noir et blanc, de deux heures trente, à la gloire de la révolution castriste. Fuir ?

Des anges défilent.

Dès les premières images, dès le prologue, on a compris. Les craintes s'effacent pour céder la place à l'émerveillement.

Un premier travelling, très long, sur l'île, la mer et la mer des palmiers, dont le blanc des palmes fait presque penser à une pellicule infra rouge, une contre-plongée sidérante sur une croix et d'autres palmiers immenses, un poème en voix off, une pirogue, des hommes comme aux premiers temps - et sans transition les stridences de la ville, musique violente à présent et le plus insensé, le plus incroyable des travellings; On part de l'orchestre, au haut d'un building particulièrement élevé, puis en caméra portée on dévale les étages, on écume les terrasses, on suit quelque personnage, puis quelque autre, pour finir, au bout de ces dérives, aussi imprévisibles que totalement maîtrisées, tout en bas, au bord de la piscine de l'immeuble - mieux même, sous l'eau, avec les nageurs en apnée, au fond de la piscine. A l'époque les caméras devaient peser une cinquantaine de kilos.

Il y a mieux encore. Le plan transcende, explose le message évident et un peu lourd, l'opposition manichéenne entre la pureté des origines, celle de la nature cubaine encore préservée, et la corruption de la ville livrée au fric des envahisseurs. En réalité les deux plans se rejoignent dans une même beauté - et l'incroyable travelling urbain traduit moins une atmosphère de corruption qu'un hédonisme, une esthétique, un plaisir, celui du cinéma.

Soy Cuba, on ne s'en étonnera pas, aura immédiatement été censuré aux USA. Mais, et on n'en sera pas beaucoup plus surpris, il aura également été très mal accueilli en URSS et ... à Cuba. Trop extraordinaire. Trop esthétique ...

En vérité, le scénario, le prologue et les quatre récits juxtaposés ne constituent qu'un (tout petit) élément du film. Le vrai récit est porté par la mise en scène : le vent de la révolution, le mouvement de l'histoire (c'est le premier titre auquel j'avais songé pour la critique), ce mouvement impossible à arrêter, c'est celui des travellings somptueux, qui s'enchaînent sans discontinuer tout au long du film ; le monde en train de basculer, ce sont toutes ces images prises en biais, inclinées (presque une signature visuelle depuis "Quand passent les cigognes", chez Kalatozov et Ouroussevski, incroyable chef opérateur) ; les accélérations de la révolution prennent l'aspect de mouvements de caméra filés, plus que rapides, débouchant sur la confusion, et à travers le désordre vers un ordre nouveau et lumineux ; et c'est encore l'instauration d'un nouveau rapport de forces, dans un jeu constamment repris de plongées et de contre-plongées vertigineuses.

Soy Cuba, ce sont mille trouvailles visuelles hallucinantes, toute une vie de souffrance traduite dans le flou des images, le monde qui vacille et s'écroule au moment où la vie disparaît, des gros plans qui scrutent les visages qui ne parviennent à se protéger qu'à travers des contre jours inquiétants. ce sont des images, parfois apaisés et d'une beauté sidérante qui parvient même à sublimer les ruelles éventrées, inondées, boueuses et caillouteuses des bidonvilles (on comprend à nouveau que le film ait pu déplaire auprès des hautes autorités de tous bords ...), des ciels d'apocalypse (c'était le temps des filtres orangés, pas de photoshop) - le paysan et son cheval maigre, à faire pâlir les plus beaux des westerns

http://cinephilefix.files.wordpress.com/2010/11/17751_1-soy-cuba1.jpg

ou l'étudiant en pleine dépression, sur la chaussée détrempée, entre mer et ville,

http://outnow.ch/Movies/2005/SoyCubaOMamuteSiberiano/Bilder/movie.fs/03

(Sans oublier un hommage, explicite et très réussi au maître Eisenstein, sur l'immense escalier de l'université).

Et le récit lui-même ne manque pas de finesse : en échos deux histoires de ville et deux histoires de campagne, ou selon un ordre différent mais toujours en écho deux histoires d'oppression et deux histoires de révolution - du paysan exproprié, qui incendie (sublimes images à nouveau) son champ de canne à sucre, l'oeuvre de toute une vie au paysan qui prend les armes, de la jeune prostituée soumise aux caprices de touristes adipeux à son engagement dans la révolution aux côtés de l'étudiant qui l'aura protégé d'une bande de marins américains avinés. Les deux premières histoires, celles d'oppression, sont d'ailleurs très belles - celle du paysan spolié, très sobre, pratiquement sans dialogues, d'une beauté fulgurante dans le désastre ; celle, très urbaine, des prostituées alignées dans la boîte de nuits, hiératiques, accompagnées par un chant violent et un nouveau travelling suivant le chanteur entre deux statues gigantesques d'idoles renvoyant à des temps immémoriaux où les touristes étrangers n'avaient pas leur place. L'ultime récit enfin est une allégorie, très réussie de la révolution - on voit à peine l'ennemi, les bombardements ne sont perçus qu'à travers la bande son, effectivement terrifiante et les incendies consécutifs (en écho à nouveau à l'incendie du champ).

Seul en fait l'épisode consacré à l'étudiant martyr peut par instants donner dans le symbolisme lourd (la colombe morte et portée en tête du cortège comme image innocente de la révolution ...) et dans le manichéisme sans nuance (l'opposition entre l'étudiant qui ne peut pas tirer sur l'ennemi quand il le voit entouré de sa famille alors que celui-ci n'hésitera pas à tirer dans le dos de victimes entravés ...) Mais à nouveau ces réserves ne pèsent pas lourd face à la magnificence des images : jeux (tragiques) d'ombres et d'eaux, panoramique rapide, haletant suivant la lunette de l'arme, masse écrasante des immeubles modernes et à nouveau, pour terminer là où on avait engagé la critique un nouveau travelling insensé, pour la séquence des obsèques, le symbole inséparable de toute révolution : la caméra part de la rue, gagne le sommet d'un immeuble, rejoint un second immeuble, le traverse et s'achève par un travelling aérien, avec en contrebas le cortège et sa foule énorme.

Gloire à Kalatozov et à Ouroussevsky qui ont ainsi livré un hommage magistral au cinéma et à l'art -et Soy Cuba donne envie, irrésistiblement, de se replonger dans "Quand passent les cigognes", qui, lui, aura été immédiatement reconnu.

Et gloire à Scorsese et à Coppola, dont la culture, la pugnacité et la cinéphilie auront sauvé, en 1993, Soy Cuba de la malédiction et de l'oubli.