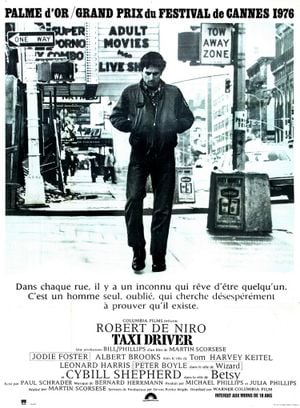

Travis Bickle purge les dernières pulsions d'un Vietnam amer

Lorsque Taxi Driver sort en 1976, ce n'est pas un hasard. Le XXe siècle nous a appris que le cinéma est une forme de catharsis pour certains pays une fois que ces derniers ont subi des traumatismes. Amusons nous par exemple à recenser les nombreux films sur la deuxième guerre mondiale, le génocide juif, les guerres d'usure, jusqu'aux faits divers actuels que l'on adapte facilement au cinéma (ça ne m'étonnerait même pas que certains cinéastes cherchent à adapter l'affaire Mohamed Merrah au cinéma). Taxi Driver ne le semble peut être pas au premier abord, mais c'est un film sur la guerre du Vietnam, et surtout, sur le traumatisme que cette dernière a laissé ancrée dans le personnage principal: Travis Bickle (Robert De Niro).

Le passé de Travis est évoqué rapidement au début du film: ancien marine et service militaire effectué au Vietnam. Il fait partie des nombreux jeunes malchanceux qui ont effectué leur service militaire dans le bourbier du Vietnam: des soldats trop jeunes, un cruel manque d'organisation, des massacres en veux tu en voilà, et au final l'un des plus profonds traumatismes des Etats Unis. Taxi Driver raconte la descente aux enfers d'un homme dont l'âme est morte au Vietnam, et qui déambule en taxi dans New York à la recherche d'un moyen d'existence.

Travis Bickle aurait du mourir au Vietnam, c'est à dire mourir en héros et non pas revenir à New York sous la forme d'une carcasse vide qui vit dans l'ennui et qui sombre très rapidement dans la folie. Le film est vaste et on pourrait y réfléchir pendant des heures, mais ce qui m'a intéressé c'est le fait que Travis roule de nuit dans les rues de New York en réfléchissant au moyen qui pourrait faire de lui un "héros": il cherche simplement à "exister" en tant que tel, à s’extirper de son ennui et de son anonymat. Pour Travis, le seul moyen qu'il a d'exister est peut être celle de mourir après avoir intenter un meurtre. Travis va faire deux tentatives pour sortir de son ennuyeuse conformité: la première est d'assassiner en public le candidat Palatine aux élections présidentielles (ce n'est pas un acte politique mais purement individuel qui doit le faire mourir avec un nom reconnu), la seconde est de sauver une prostituée d'un maquereau (Harvey Keitel) qui la retient prisonnière dans un bâtiment.

Ces deux tentatives sont toutes deux liées à une femme. Il est évident que Travis est fasciné par les figures féminines pour qui il aimerait avoir de l'importance. Cependant là encore c'est un terrain où il échoue car, disons le, il est quand même bien ravagé.

Comme beaucoup de personnages, Travis essaye de quitter son statut d'anti-héros et de devenir véritablement héros: il se démarque par une iroquoise, il s'invente des dialogues seuls chez lui, il achète des armes et s'amuse à s’entraîner à les dégainer, et enfin il recherche l'acte héroïque qui pourra mettre fin à sa vie en lui apportant la renommée qu'il recherche. C'est son second meurtre qu'il intente qui lui permet d'accéder à cette notoriété. Après le massacre qui se déroule dans le bâtiment du maquereau, le film se clos en partie sur des coupures de journaux affichées au mur ou Travis Bickle est dépeint comme le héros qui sauve une jeune fille de son asservissement sexuel. Ces coupures sont bien évidemment épinglées comme trophées au mur par Travis lui-même qui a réchappé de ses blessures. La folie de Travis Bickle lui permet au final d'accéder à la célébrité qu'il n'a pas pu avoir en mourant au Vietnam. C'est seulement après avoir effectué cette forme de catharsis, que Travis peut espérer revivre normalement, loin du souvenir du Vietnam et de la violence.

En plus de ce Travis Bickle complexe qui comblera les passionnés des personnages au cinéma comme moi, Taxi Driver est un très beau film de Martin Scorsese, qui mérite d'être analysé d'encore plus près. La musique redondante vous déplaira sans doute, mais les images quant à elles sont tout-à-fait soignées!